"O Filho" (2011) de Michel Rostain é um livro sobre a quebra irreversível, por via da morte, do mais importante laço humano — entre pais e filhos — visto a partir dos olhos de um filho que parte deixando os pais vivos. A natureza pressupõe a quebra e prepara-nos para ela por via de um ciclo de envelhecimento, contudo esse ciclo pressupõe apenas um cenário: primeiro partem os pais. Quando os filhos partem primeiro, dá-se um choque insuportável porque contra-natura, que impede o humano de dar significado ao sucedido, o que acaba por bloquear e coartar o seu próprio ciclo natural.

Editado em Portugal pela Sextante

Vivemos num mundo completamente diferente do de todos os nossos antepassados. Até meio do século XX, os dados mundiais demonstram que 50% das crianças morriam antes dos 15 anos (ver gráfico), ora isto diz-nos que praticamente todos os nossos antepassados passaram por esta “maldade”. Cheguei a ponderar a ideia de que no passado o facto de a morte de crianças ser comum, o ser-humano, pai e mãe, suportariam melhor essa dor. Contudo quando olhamos para os dados, e quando lemos alguns relatos do passado e os de hoje percebemos que não. Na verdade, a natureza não mudou, o vínculo mãe-filho e pai-filho é muito mais antigo que um par de milénios, ou mesmo uma dezena, pela simples razão de que ele é o sustentáculo da espécie. Ou seja, se a natureza não forçasse a dependência emocional dos pais face aos filhos, os filhos não morreriam em taxas de 50%, mas antes se aproximariam dos 100%, já que enquanto bebés e crianças somos completamente dependentes dos nossos cuidadores.

Por outro lado, apesar das taxas de mortalidade infantil terem baixado drasticamente, a perda de um filho é algo muito mais comum do que temos noção, ou gostaríamos de admitir. Repare-se nesta pequena lista de pessoas conhecidas que perdeu filhos, ainda jovens — Eric Clapton, Prince, John Travolta, Keanu Reeves, Marlon Brando, Robert Plant, Roald Dahl, Roy Orbinson, Shakespeare, Victor Hugo, Abraham Lincoln (sobre o qual escreveu George Saunders recentemente). Contudo, se passarmos a uma análise macro, o cenário agrava-se e impacta fortemente já que nos dias de hoje morrem ainda, todos os dias, 15 mil crianças (até aos 5 anos) (ver gráfico). Um número que se traduz, no final de cada ano, em quase 6 milhões de filhos mortos, algo que enquanto sociedade tendemos a ignorar, apesar de ser um número apenas superado por aqueles que morrem com mais de 75 anos.

E assim, mais uma vez me dou conta do facto de que não é relevante existirem ao lado pessoas que também perderam os filhos, isso não torna as pessoas imunes à dor, alivia, mas apenas superficialmente. Torna mais suportável, mas continua a não oferecer sentido. O facto de os outros sentirem o mesmo, cria novos laços pela relação de proximidade na igualdade de circunstâncias, nomeadamente pela mútua compreensão que produz afinidade, mas o significado continua ausente. Mas talvez por isso, mais do que saber que existem outros, seja preciso ouvir esses outros, conhecer aquilo que sentem, seja num livro, filme ou relato, porque se está sedento de sentido, restando a esperança de que esses outros possam ter-se aproximado, de algum modo, desse sentido, podendo oferecer parte da sua luz. E é aqui que reside parte da enorme relevância de livros como "O Filho" (2011) de Michel Rostain, que ao discutir abertamente o assunto, sem pudores, gera um efeito balsâmico, quase terapêutico, a quem ainda busca por sentido.

No campo da forma, a escrita de Rostain é ligeiramente poética, com uma estrutura dotada de bom fluxo, mas é um primeiro romance. O relato não é totalmente ficcional, nem totalmente documental (desde logo impossível por termos um narrador que está morto), Rostain pegou no seu próprio trauma e resolveu escrever sobre ele, ficcionar a sua dor. Mas mais importante do que tudo isso, ao fazê-lo, ao criar sobre algo que não compreendia e carregava dentro de si, conseguiu produzir novos significados sobre aquilo que não tinha sentido e isso inevitavelmente trouxe-lhe alguma paz interior. Não é por acaso que as práticas terapêuticas tendem a sugerir atos de criação para aliviar o luto. Do mesmo modo não é por acaso que Rostain termina o livro com a seguinte frase: "Consegue-se viver com isto".

GoodReads: 4/5

março 07, 2020

março 01, 2020

Viajando com Daytripper

Acabo de reservar um lugar para "Daytripper” (2010) ao lado de "Blankets" (2003), "Fun Home" (2006), "Arrival" (2007) e "Portugal" (2010). Em termos narrativos, é o mais pós-moderno de todos, pela enorme fragmentação do contar de histórias, contudo no sentimento qualifica-se do mesmo modo: humanamente intenso. Mas se é pós-moderno não o deve à literatura do movimento, mas antes ao génio inventivo de Machado Assis que em 1881 nos dava Brás Cubas, o personagem, autor-defunto, que escreve a sua biografia e serve aqui de mote ao personagem principal, Brás, de "Daytripper” que escreve obituários para o jornal.

Ao longo do livro assistimos a múltiplos nascimentos, mortes e renascimentos de Brás, viajando no tempo, para frente e para trás, a ponto de nos começarmos a questionar sobre o que é afinal a vida, o que representa ela para nós, se num momento estamos vivos e no seguinte deixamos de existir. Somos uma espécie que conseguiu chegar a ponto de se reconhecer, de se indagar e por vários meios tentar compreender a realidade, mas continuamos sem compreender o essencial, continuamos sem resposta para a questão principal, mas talvez por isso mesmo continuemos a produzir arte, arte que é relevante tanto para quem a cria como para quem a experiencia.

É um livro curto, 256 pranchas passam demasiado rápido, mas o sentir instilado nos personagens é tão intenso que muito depois de o terminar continuamos a sentir que estamos ainda imersos no mundo de "Daytripper" de Fábio Moon e Gabriel Bá. Não consigo explicar propriamente como o conseguem, existe algo relacionado com o familiar, a família e a familiaridade que se vai criando ao longos das páginas, que torna fácil ligarmo-nos aos personagens, para com eles sentir o fundo da tristeza quando um deles parte, e ao mesmo tempo a alegria do virar de página para o voltar a reencontrar, como se a vida pudesse ser feita de continuas novas chances.

Ao longo do livro assistimos a múltiplos nascimentos, mortes e renascimentos de Brás, viajando no tempo, para frente e para trás, a ponto de nos começarmos a questionar sobre o que é afinal a vida, o que representa ela para nós, se num momento estamos vivos e no seguinte deixamos de existir. Somos uma espécie que conseguiu chegar a ponto de se reconhecer, de se indagar e por vários meios tentar compreender a realidade, mas continuamos sem compreender o essencial, continuamos sem resposta para a questão principal, mas talvez por isso mesmo continuemos a produzir arte, arte que é relevante tanto para quem a cria como para quem a experiencia.

"O ponto de partida do Daytripper? Olhe… A história real, sem explicação mais excêntrica, é assim: a gente morava num apartamento e a um quarteirão do apartamento tinha uma favelinha. Não era assim um negócio super violento como se ouve no Brasil mas era uma favelinha. Do meio da janela do meu banheiro, era a vista para a favelinha. Uma vez, eu estava no banheiro e pensei: “Imagina se um dia acontece uma coisa ali e vem uma bala perdida e pega em mim”. E aí, eu pensei nessa coisa de que você pode morrer a qualquer momento, de qualquer jeito, e que a gente podia um dia fazer uma história onde o mesmo personagem morre, várias vezes, de jeitos diferentes, em momentos diferentes. E foi isso." Gabriel Bá, em entrevista, 2010.

"A Vida é como um Livro..."

É um livro curto, 256 pranchas passam demasiado rápido, mas o sentir instilado nos personagens é tão intenso que muito depois de o terminar continuamos a sentir que estamos ainda imersos no mundo de "Daytripper" de Fábio Moon e Gabriel Bá. Não consigo explicar propriamente como o conseguem, existe algo relacionado com o familiar, a família e a familiaridade que se vai criando ao longos das páginas, que torna fácil ligarmo-nos aos personagens, para com eles sentir o fundo da tristeza quando um deles parte, e ao mesmo tempo a alegria do virar de página para o voltar a reencontrar, como se a vida pudesse ser feita de continuas novas chances.

fevereiro 25, 2020

O Viés de Lucrécio

“The Swerve: How the World Became Modern” é um livro de divulgação científica centrado na teoria dos estudos literários que defende a obra “Da Natureza das Coisas”, de Lucrécio, como um dos principais motores do período da Renascença e consequentemente da Ciência, apontando o poema como pilar da criação do mundo moderno. O poema de Lucrécio foi publicado por volta de 55 a.C, sendo que a razão pela qual se sugere esta relação com o renascentismo tem que ver com o facto de ter praticamente desaparecido durante toda a Idade Média, tendo sido apenas recuperado em 1417 por Poggio Bracciolini, num mosteiro alemão, a partir do qual se fariam as cópias que o trariam até nós. Sendo um livro de divulgação, Stephen Greenblatt escolhe como foco exatamente Bracciolini, e toda a história em redor da redescoberta de “De Rerum Natura”, criando um livro de não-ficção romanceado, fazendo lembrar muitas vezes Umberto Eco e Dan Brown. O relato teve direito a Pulitzer e National Book Award, ambos na categoria Não-ficção.

Começar por dizer que a teoria — impacto de Lucrécio na Renascença — não é invenção nem descoberta de Greenblatt, é antes parte de uma corrente de estudos que se têm dedicado a compreender o modo como surgiu, desapareceu e voltou a aparecer na história o poema de Lucrécio. Assim no campo académico podemos aprofundar a discussão nos livros “The Cambridge Companion to Lucretius” (2007) editado por Stuart Gillespie e Philip Hardie e no livro “The Return of Lucretius to Renaissance Florence” (2010) de Alison Brown. Sendo este tipo de trabalho realizado a um nível interpretativo, como não podia ser de outro modo, já que não é possível aferir o que teria pensado, e até mesmo lido, cada um dos grandes nomes da Renascença, acaba sendo uma teoria dada a grande discussão. Ou seja, os estudiosos podem evocar Lucrécio em inúmeros autores, tendo alguns citado diretamente a obra Lucrécio, como acontece em Montaigne, mas não podem oferecer evidências concretas do impacto das ideias de Lucrécio nesses autores, e menos ainda em todo um movimento que demorou séculos a surgir, tendo o mesmo iniciado-se antes desta descoberta, com grandes obras como a “Divina Comédia” (1321) de Dante. Contudo, isso não faz da teoria algo menos interessante, relevante, e ainda menos apelativa. Na verdade, o conteúdo da mensagem de Lucrécio está completamente sintonizado com as razões que suportaram o surgimento da Renascença e nos daria depois o Iluminismo. Leiam-se as principais ideias subjacentes a “De Rerum Natura”, listadas por Greenblatt:

Posto isto, tenho de dizer que aquilo que mais me espantou, nos múltiplos ataques realizados a Greenblatt, não foram a propósito da fragilidade da teoria, mas essencialmente a propósito da linguagem, da falta de rigor, e nomeadamente falta de respeito pela Idade Média. Mas à medida que fui lendo os ataques fui percebendo que tínhamos ali algo além desse não reconhecimento. É sabido que nas últimas décadas tem existido um enorme movimento para recuperar a história da Idade Média e apresentar a mesma como um período que não terá sido tão mau como nos quiseram fazer crer no passado recente. Tenho de dizer que simpatizo com este movimento, porque por muito pouco que se tenha feito, fez-se, foram 1000 anos de vivência que nos trouxeram a um segundo grande milénio, por isso nem tudo pode ter sido mau. Contudo, quando começo a ver académicos a embandeirar excessivamente em defesa da Idade Média, fico de pé atrás. As evidências são tão avassaladoras que não é sustentável qualquer comparação mínima entre esse período, o anterior (Grécia e Roma antigas) e posterior (Renascimento).

Tenho de dizer que os ataques promovidos em várias recensões do livro, em revistas internacionais de referência, são no mínimo ridículos, e só consigo pensar que quem o faz, o faz como forma de defesa da religião, nomeadamente do cristianismo. O que faz sentido, já que é à religião que temos de pedir contas por muito daquilo que seria toda aquela escuridão. Impressiona ver como o ano zero marca o declínio do Império Romano, ao que se sucederiam mil anos de completo vazio em toda a Europa. Se analisarmos listas dos feitos civilizacionais, da arquitetura à filosofia e ciência veremos a pujança dos Império Egípcio, seguido do Grego e Romano, ao longo de 3000 anos, e depois disso temos um ano zero em parece que tudo termina, e temos de esperar 1000 anos para ver novamente o ser humano a florir. Claro que Greenblatt põe o dedo na ferida, nem poderia ser de outra forma, pois olhando a lista de ideias de Lucrécio, expostas acima, torna-se muito simples compreender o que terá acontecido ao livro, e a razão porque terá praticamente desaparecido durante aquele período. Não posso deixar de me rir com a resposta que o próprio Greenblatt deixa como comentário a um desses ataques:

Voltando a "Swerve", tenho de dizer que ao longo da experiência da leitura, e à medida que fui entrando mais e mais dentro de Lucrécio, a ponto de ter começado a ler o livro que já queria ter lido, mas tinha tido receio pela sua complexidade, fui sentindo que muito daquilo que me fez entrar no mundo da ciência, nomeadamente por via de Carl Sagan, já estava aqui, em Lucrécio. Respira-se um mundo feito de ideias, de argumentação e contra-argumentação, sustentado nas evidências e hipóteses. Um dos momentos mais altos surge perto do final quando Greenblatt introduz a reverência e carinho de Montaigne por Lucrécio e pensamos, sentimos, vemos, como o poema, o poema didático de Lucrécio, foi também responsável pela criação da forma do Ensaio. Como chegariam as suas ideias a Newton, Darwin e Einstein. Enquanto lia as palavras de Lucrécio só pensava no fascínio que tinha sentido recentemente ao ler Mlodinow ou Rovelli e no pouco de novo que estes afinal nos tinham trazido, ainda que sustentados em melhor ciência, face ao que Lucrécio e Epicuro anteciparam há mais de 2000 anos. Impressiona este andar em círculos, mesmo sabendo que o conhecimento verdadeiro só se constrói pela continua insistência e demonstração, porque perturba perceber o quanto é preciso lutar contra muitos daqueles que continuam a viver na obscuridade e a tudo fazer para que os outros com eles padeçam da mesma cegueira.

Começar por dizer que a teoria — impacto de Lucrécio na Renascença — não é invenção nem descoberta de Greenblatt, é antes parte de uma corrente de estudos que se têm dedicado a compreender o modo como surgiu, desapareceu e voltou a aparecer na história o poema de Lucrécio. Assim no campo académico podemos aprofundar a discussão nos livros “The Cambridge Companion to Lucretius” (2007) editado por Stuart Gillespie e Philip Hardie e no livro “The Return of Lucretius to Renaissance Florence” (2010) de Alison Brown. Sendo este tipo de trabalho realizado a um nível interpretativo, como não podia ser de outro modo, já que não é possível aferir o que teria pensado, e até mesmo lido, cada um dos grandes nomes da Renascença, acaba sendo uma teoria dada a grande discussão. Ou seja, os estudiosos podem evocar Lucrécio em inúmeros autores, tendo alguns citado diretamente a obra Lucrécio, como acontece em Montaigne, mas não podem oferecer evidências concretas do impacto das ideias de Lucrécio nesses autores, e menos ainda em todo um movimento que demorou séculos a surgir, tendo o mesmo iniciado-se antes desta descoberta, com grandes obras como a “Divina Comédia” (1321) de Dante. Contudo, isso não faz da teoria algo menos interessante, relevante, e ainda menos apelativa. Na verdade, o conteúdo da mensagem de Lucrécio está completamente sintonizado com as razões que suportaram o surgimento da Renascença e nos daria depois o Iluminismo. Leiam-se as principais ideias subjacentes a “De Rerum Natura”, listadas por Greenblatt:

. “Everything is made of invisible particles”.Sobre o conjunto das ideias aqui expressas, podemos dizer que formam o núcleo do Humanismo, ou seja da herança prestada pelo Iluminismo que nos daria a Revolução Industrial, e tal como diz Greenblatt, “o mundo moderno” que hoje conhecemos. Por isso, podemos até desconfiar do suporte científico à teoria, dos académicos das ciências literárias, mas não podemos deixar de lhe reconhecer sentido e mérito. O "swerve" era para Epicuro (autor grego seguido por Lucrécio, de quem restam poucos registos) o viés no movimento dos átomos, que originava variação e alteração, impossível de prever e que desse modo restringia a possibilidade determinística, criando o acaso, abrindo lugar ao livre arbítrio. Greenblatt, não perde a oportunidade de ligar esse "swerve", ao modo como "De Rerum Natura" desapareceu e voltou a surgir no nosso mundo por um grande acaso.

. “The elementary particles of matter-"the seeds of things"-are eternal.”

. “The elementary particles are infinite in number but limited in shape and size.”

. “All particles are in motion in an infinite void.”

. “The universe has no creator or designer.”

. “Everything comes into being as a result of the swerve.”

. "The swerve is the source of free will."

. "Nature ceaselessly experiments."

. "The universe was not created for or about humans."

. "Humans are not unique."

. "Human society began not in a Golden Age of tranquility and plenty, but in a primitive battle for survival."

. The soul dies."

. There is no afterlife."

. “Death is nothing to us.”

. “All organized religions are superstitious delusions.”

. “Religions are invariably cruel.”

. “There are no angels, demons, or ghosts.”

. “The highest goal of human life is the enhancement of pleasure and the reduction of pain.”

. “The greatest obstacle to pleasure is not pain; it is delusion.”

. “Understanding the nature of things generates deep wonder.”

Posto isto, tenho de dizer que aquilo que mais me espantou, nos múltiplos ataques realizados a Greenblatt, não foram a propósito da fragilidade da teoria, mas essencialmente a propósito da linguagem, da falta de rigor, e nomeadamente falta de respeito pela Idade Média. Mas à medida que fui lendo os ataques fui percebendo que tínhamos ali algo além desse não reconhecimento. É sabido que nas últimas décadas tem existido um enorme movimento para recuperar a história da Idade Média e apresentar a mesma como um período que não terá sido tão mau como nos quiseram fazer crer no passado recente. Tenho de dizer que simpatizo com este movimento, porque por muito pouco que se tenha feito, fez-se, foram 1000 anos de vivência que nos trouxeram a um segundo grande milénio, por isso nem tudo pode ter sido mau. Contudo, quando começo a ver académicos a embandeirar excessivamente em defesa da Idade Média, fico de pé atrás. As evidências são tão avassaladoras que não é sustentável qualquer comparação mínima entre esse período, o anterior (Grécia e Roma antigas) e posterior (Renascimento).

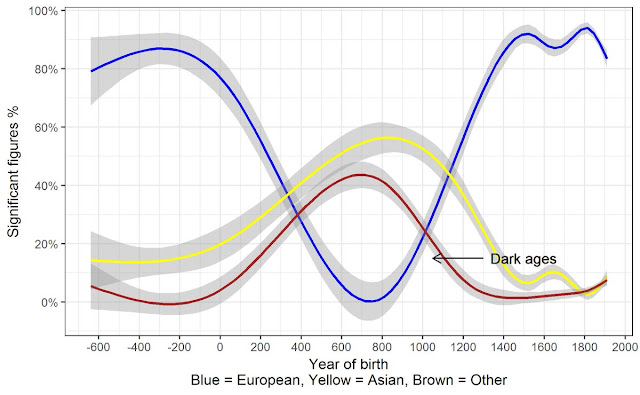

Diagrama criado por Emil O. W. Kirkegaard, em 2017, a partir da obra historiográfica "Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950" (2003) em que Charles Murray lista cerca de 4000 individualidades que marcaram a nossa História, e no qual se vê o declínio da Europa, restando a história destes séculos nos ombros da China e Arábia. Para os que desconfiam da honestidade de Murray, podem sempre verificar os dados no Pantheon do MIT.

Tenho de dizer que os ataques promovidos em várias recensões do livro, em revistas internacionais de referência, são no mínimo ridículos, e só consigo pensar que quem o faz, o faz como forma de defesa da religião, nomeadamente do cristianismo. O que faz sentido, já que é à religião que temos de pedir contas por muito daquilo que seria toda aquela escuridão. Impressiona ver como o ano zero marca o declínio do Império Romano, ao que se sucederiam mil anos de completo vazio em toda a Europa. Se analisarmos listas dos feitos civilizacionais, da arquitetura à filosofia e ciência veremos a pujança dos Império Egípcio, seguido do Grego e Romano, ao longo de 3000 anos, e depois disso temos um ano zero em parece que tudo termina, e temos de esperar 1000 anos para ver novamente o ser humano a florir. Claro que Greenblatt põe o dedo na ferida, nem poderia ser de outra forma, pois olhando a lista de ideias de Lucrécio, expostas acima, torna-se muito simples compreender o que terá acontecido ao livro, e a razão porque terá praticamente desaparecido durante aquele período. Não posso deixar de me rir com a resposta que o próprio Greenblatt deixa como comentário a um desses ataques:

"I plead guilty to the Burckhardtianism of which John Monfasani accuses me. That is, I am of the devil’s party that believes that something significant happened in the Renaissance. And I plead guilty as well to the conviction, regarded by my genial and learned reviewer as ‘eccentric’, that atomism – whose principal vehicle was Lucretius’ De rerum natura – was crucially important in the intellectual trajectory that led to Jefferson, Marx, Darwin, and Einstein." (Reviews in History, 2012)Compreendo que incomode os académicos, e não académicos, religiosos. Basta ver algumas das recensões que se encontram aqui no Goodreads ao próprio “De Rerum Natura”, o modo como se evocam os argumentos mais ridículos para destruir Lucrécio. E desse modo percebemos, como passados 2000 anos mudámos pouco e continuamos a debater-nos com os mesmos problemas. Por isso, não admira toda a polaridade política que grassa na América do Norte e do Sul, e que aos poucos tem procurado entrar na Europa. O conhecimento, a ciência, estão ao alcance de qualquer um, mas dão trabalho e não é são recompensas imediatas, falta-lhes o autoritarismo, a submissão e as hierarquias, falta-lhes estrutura que sustente as pessoas em grupos, o lado social e mesquinho. Nada interessa mais às pessoas do que fazer parte do grupo, de acreditar no mesmo que acredita o vizinho, mesmo sabendo que não é verdade, é preferível estar no mesmo barco, e ir ao fundo acompanhado, do que ficar sozinho.

Voltando a "Swerve", tenho de dizer que ao longo da experiência da leitura, e à medida que fui entrando mais e mais dentro de Lucrécio, a ponto de ter começado a ler o livro que já queria ter lido, mas tinha tido receio pela sua complexidade, fui sentindo que muito daquilo que me fez entrar no mundo da ciência, nomeadamente por via de Carl Sagan, já estava aqui, em Lucrécio. Respira-se um mundo feito de ideias, de argumentação e contra-argumentação, sustentado nas evidências e hipóteses. Um dos momentos mais altos surge perto do final quando Greenblatt introduz a reverência e carinho de Montaigne por Lucrécio e pensamos, sentimos, vemos, como o poema, o poema didático de Lucrécio, foi também responsável pela criação da forma do Ensaio. Como chegariam as suas ideias a Newton, Darwin e Einstein. Enquanto lia as palavras de Lucrécio só pensava no fascínio que tinha sentido recentemente ao ler Mlodinow ou Rovelli e no pouco de novo que estes afinal nos tinham trazido, ainda que sustentados em melhor ciência, face ao que Lucrécio e Epicuro anteciparam há mais de 2000 anos. Impressiona este andar em círculos, mesmo sabendo que o conhecimento verdadeiro só se constrói pela continua insistência e demonstração, porque perturba perceber o quanto é preciso lutar contra muitos daqueles que continuam a viver na obscuridade e a tudo fazer para que os outros com eles padeçam da mesma cegueira.

fevereiro 22, 2020

"The Magus" de John Fowles

"The Magus" (1965) é um romance de género, encaixando perfeitamente no domínio dos thrillers psicológicos, ainda que escrito nos anos 1960 e por isso claramente rodeado de tiques culturais da época, o que por vezes faz com que se movimente por ambientes mais próprios ao drama psicológico. O livro é por vezes catalogado como dirigido a um público adolescente, contudo tal não é sustentado, apesar de apresentar um universo de aventuras e muitas vezes pouco refletido, isso terá mais que ver com o facto de ser a primeira obra escrita pelo autor do que com a sua intenção de comunicar diretamente para esse público. Dito isto, é um livro que se lê muito bem, desde logo porque John Fowles é um mestre na arte de contar histórias, conseguindo levar-nos a virar páginas sem darmos por isso. Quanto ao conteúdo, àquilo que Fowles teria para dizer, é algo mais complicado, mas que procurarei elucidar nos parágrafos seguintes.

Cheguei a este livro por meio de pesquisas por livros que fazem uso de condições de jogo no desenho da narrativa. A partir daí, os resultados das resenhas que li davam conta de um livro de grande interesse, capaz de surpreender e apresentar grandes respostas, um livro que torce a mente do leitor e o deixa a refletir. Por outro lado, conhecia o autor pela sua obra mais famosa “O Colecionador”, que ainda não li. Confesso, que logo nas primeiras páginas fiquei completamente agarrado pelo estilo de escrita. Muito direta, clara e simultaneamente misteriosa. Fowles escreve de uma forma aparentemente simples, parecendo que está a relatar a maior banalidade, contudo ao fazê-lo vai omitindo imenso sobre o que se está a passar, e são essas omissões que agarram a nossa imaginação, que nos prendem ali, para tentar a partir das linhas e páginas subsequentes descortinar totalmente o que está a acontecer. Contudo, ao fim de 1/3 comecei a sentir algum cansaço, apesar da escrita me manter ali, o motivo daquele universo parecia não mexer para lado nenhum, mas mantive-me porque das resenhas que tinha lido, era relatado isto mesmo, e fortemente aconselhado a continuar a leitura até ao final, o que acabei fazendo, apesar da extensão do livro.

Depois de terminar, dei por mim a questionar-me sobre o que tinha acabado de ler. Tudo o que foi sendo apresentado, foi sucessivamente questionado pelo texto e reapresentado sob outras perspetivas e possibilidades. Confesso que é difícil, e mesmo chato continuar a escrever sem tornar o enredo um pouco mais claro, além de que tal acaba por apenas contribuir para o modo misterioso como escreve o autor, e assim incitar a que se vá ler. Por isso ter acontecido comigo, vou tentar ser um pouco mais claro, sem contudo revelar essências da história.

Assim, contextualizando, os acontecimentos centrais dão-se numa ilha grega, quando o nosso protagonista, britânico solteiro e formado em Oxford, vai trabalhar para um colégio tipo inglês nessa ilha. Nicholas Urfe, o nosso jovem professor, encontra alguns concidadãos a viver na ilha, trava amizade com eles, a partir do que vão surgir um conjunto de eventos esotéricos que envolvem pessoas que aparecem e desaparecem, hipnotismos, seduções imersas no luxo, mas tudo isso vai sendo simultaneamente envolvido em grandes doses de racionalização e argumentação e até alguma ciência. Ou seja, Fowles cria um universo perfeitamente paradoxal, no qual pode exercer o seu total controlo para manipular o leitor, e levá-lo a acreditar em coisas diferentes, no virar de cada novo capítulo. Daí que o autor tenha tido como nome inicial para o livro, "Godgame". Ao longo do livro, somos continuamente postos a prova, desconfiamos de tudo, não sabemos a razão de nada, e chegado ao final do livro continuamos sem nada saber.

Posso dizer que ainda investi algum tempo a tentar dar conta da grande ideia ou mensagem que Fowles tinha para passar, mas rapidamente desisti, pois percebi que era uma miragem. Fowles escreveu este livro como experimento de escrita, tanto que não o publicou imediatamente, só depois de publicar um primeiro livro de contos. O livro decalca muito de perto a vida de Fowles, dando conta da dificuldade do autor em se desprender do seu mundo, tendo usado a escrita como modeladora de experiências, o que acaba a confundir-se com o próprio livro, e provavelmente sem se aperceber, acaba por tornar o livro algo distinto. Ou seja, no livro temos um grupo de pessoas que geram experiências e colocam as pessoas à prova, neste caso, Fowles cria o livro para colocar o leitor à prova. Desta forma, o livro torna-se relevante no meio literário não pelo que tem para dizer, mas antes pelo modo como simula no processo de leitura, exatamente a experiência que vai descrevendo. Por isso não admira que o livro surja por vezes citado como meta-ficção, apesar dessa poder apenas ser realizada na imaginação do leitor.

Em suma, é uma leitura prazeirosa, mas não posso dizer que surpreenda, ou seja capaz de elevar a experiência a níveis de espanto. Sim, mantem-nos às escuras e cria em nós uma vontade de chegar “à verdade”, mas ao mesmo tempo denota em excesso as manias dos anos 1960, dos esoterismos e psicanálise aos transcendentalismos. Por isso mesmo acaba denotando um certo pendor adolescente, pouco interessado em produzir um cenário mais sólido e ligado à realidade. Contudo, esta seria sempre a abordagem de Fowles nos seus romances, como ele diria nas entrevistas, já que ele não acreditava na ficção como algo indicado ao relato de ideias sérias. Aliás, ele diria mesmo sobre este livro em concreto: "It must remain a novel of adolescence, written by a retarded adolescent" (1977). Apesar disso, disse também algo que me deixou a refletir, nomeadamente sobre o seu percurso enquanto escritor:

Capa da primeira edição que dá conta dos cenários esotéricos criados por Fowles

Cheguei a este livro por meio de pesquisas por livros que fazem uso de condições de jogo no desenho da narrativa. A partir daí, os resultados das resenhas que li davam conta de um livro de grande interesse, capaz de surpreender e apresentar grandes respostas, um livro que torce a mente do leitor e o deixa a refletir. Por outro lado, conhecia o autor pela sua obra mais famosa “O Colecionador”, que ainda não li. Confesso, que logo nas primeiras páginas fiquei completamente agarrado pelo estilo de escrita. Muito direta, clara e simultaneamente misteriosa. Fowles escreve de uma forma aparentemente simples, parecendo que está a relatar a maior banalidade, contudo ao fazê-lo vai omitindo imenso sobre o que se está a passar, e são essas omissões que agarram a nossa imaginação, que nos prendem ali, para tentar a partir das linhas e páginas subsequentes descortinar totalmente o que está a acontecer. Contudo, ao fim de 1/3 comecei a sentir algum cansaço, apesar da escrita me manter ali, o motivo daquele universo parecia não mexer para lado nenhum, mas mantive-me porque das resenhas que tinha lido, era relatado isto mesmo, e fortemente aconselhado a continuar a leitura até ao final, o que acabei fazendo, apesar da extensão do livro.

Depois de terminar, dei por mim a questionar-me sobre o que tinha acabado de ler. Tudo o que foi sendo apresentado, foi sucessivamente questionado pelo texto e reapresentado sob outras perspetivas e possibilidades. Confesso que é difícil, e mesmo chato continuar a escrever sem tornar o enredo um pouco mais claro, além de que tal acaba por apenas contribuir para o modo misterioso como escreve o autor, e assim incitar a que se vá ler. Por isso ter acontecido comigo, vou tentar ser um pouco mais claro, sem contudo revelar essências da história.

Assim, contextualizando, os acontecimentos centrais dão-se numa ilha grega, quando o nosso protagonista, britânico solteiro e formado em Oxford, vai trabalhar para um colégio tipo inglês nessa ilha. Nicholas Urfe, o nosso jovem professor, encontra alguns concidadãos a viver na ilha, trava amizade com eles, a partir do que vão surgir um conjunto de eventos esotéricos que envolvem pessoas que aparecem e desaparecem, hipnotismos, seduções imersas no luxo, mas tudo isso vai sendo simultaneamente envolvido em grandes doses de racionalização e argumentação e até alguma ciência. Ou seja, Fowles cria um universo perfeitamente paradoxal, no qual pode exercer o seu total controlo para manipular o leitor, e levá-lo a acreditar em coisas diferentes, no virar de cada novo capítulo. Daí que o autor tenha tido como nome inicial para o livro, "Godgame". Ao longo do livro, somos continuamente postos a prova, desconfiamos de tudo, não sabemos a razão de nada, e chegado ao final do livro continuamos sem nada saber.

Posso dizer que ainda investi algum tempo a tentar dar conta da grande ideia ou mensagem que Fowles tinha para passar, mas rapidamente desisti, pois percebi que era uma miragem. Fowles escreveu este livro como experimento de escrita, tanto que não o publicou imediatamente, só depois de publicar um primeiro livro de contos. O livro decalca muito de perto a vida de Fowles, dando conta da dificuldade do autor em se desprender do seu mundo, tendo usado a escrita como modeladora de experiências, o que acaba a confundir-se com o próprio livro, e provavelmente sem se aperceber, acaba por tornar o livro algo distinto. Ou seja, no livro temos um grupo de pessoas que geram experiências e colocam as pessoas à prova, neste caso, Fowles cria o livro para colocar o leitor à prova. Desta forma, o livro torna-se relevante no meio literário não pelo que tem para dizer, mas antes pelo modo como simula no processo de leitura, exatamente a experiência que vai descrevendo. Por isso não admira que o livro surja por vezes citado como meta-ficção, apesar dessa poder apenas ser realizada na imaginação do leitor.

Em suma, é uma leitura prazeirosa, mas não posso dizer que surpreenda, ou seja capaz de elevar a experiência a níveis de espanto. Sim, mantem-nos às escuras e cria em nós uma vontade de chegar “à verdade”, mas ao mesmo tempo denota em excesso as manias dos anos 1960, dos esoterismos e psicanálise aos transcendentalismos. Por isso mesmo acaba denotando um certo pendor adolescente, pouco interessado em produzir um cenário mais sólido e ligado à realidade. Contudo, esta seria sempre a abordagem de Fowles nos seus romances, como ele diria nas entrevistas, já que ele não acreditava na ficção como algo indicado ao relato de ideias sérias. Aliás, ele diria mesmo sobre este livro em concreto: "It must remain a novel of adolescence, written by a retarded adolescent" (1977). Apesar disso, disse também algo que me deixou a refletir, nomeadamente sobre o seu percurso enquanto escritor:

“No one in my family had any literary interests or skills at all. I seemed to come from nowhere. I didn't really have a happy childhood. What bored me about my mother was her lack of taste. My father's great fault was that he hated France from his experiences in the war, at Ypres. And he liked Germany. We had a geographical falling out. I deviated at the wrong branch of European culture. When I was a young boy my parents were always laughing at "the fellow who couldn't draw" - Picasso. Their crassness horrified me.” (1977)

fevereiro 10, 2020

Mais um portal aberto pela Realidade Virtual

No passado dia 6 de fevereiro a MBC, uma das principais cadeias de televisão da Coreia do Sul, exibiu o documentário chamado "Eu encontrei-te" ("I Met You") no qual a realidade virtual foi utilizada como ponte comunicativa para "o além". Jang Ji-sung mãe de 4 filhos, perdeu em 2016 a filha Nayeon, na altura com apenas 7 anos, morreu de leucemia. Em 2020, a tecnologia de RV e uma equipa de vários criadores multimedia a trabalhar durante 8 meses, proporcionaram a esta mãe o reencontro com "a filha", num ambiente virtual, uma experiência que a mãe qualificou como "um verdadeiro paraíso". A experiência levanta mais questões do que aquelas a que responde, mas é para lhes tentar responder que trabalhamos todos os dias.

Talvez o mais inquietante de tudo isto surja pelo lado do aproveitamento da cadeia de televisão, que explora de forma brutal e sem qualquer pudor a emocionalidade íntima daquela mãe. Por outro lado, provavelmente sem esta exibição não teria havido meios suficientes para construir a simulação que foi apresentada. A menina, Nayeon, não é apenas realista graficamente, ela movimenta-se e fala como a filha de Ji-sung, e isso exige todo um estudo de comportamento e reconstrução tridimensional demorado, complexo e muito caro.

O visionamento da experiência funciona de forma bastante dramática, já que a criança surge de modo bastante realista, e percebemos pela reação da mãe que ela mexe totalmente consigo, sendo depois tudo assistido pelas irmãs e pai, que são aqui exibidos também, acrescendo em tensão dramática. A tecnologia utilizada não se limitou ao visual interativo, foi implementado todo um sistema háptico que permite à mãe tocar e acariciar a filha, e podemos ver como a mãe se queda ali diante da ilusão ligada a esse toque, como se tivesse tido acesso a um mundo ausente, diretamente projetado da sua mente, mas plasmado em algo que se pode ver e tocar, como se o seu mais íntimo desejo se tivesse tornado realidade. Nas palavras da mãe:

Do ponto de vista da tecnologia, o que temos aqui é a RV a cumprir o sonho do cinema, segundo André Bazin. Para Bazin, o cinema devia ter-nos dado acesso ao "mito total", o de um "realismo integral, a recriação do mundo à sua imagem, uma imagem na qual não era ponderada a hipótese da liberdade de interpretação do artista numa irreversibilidade do tempo". O cinema não deveria registar apenas a imagem, som e movimento deveria ir além e registar as pessoas, guardá-las, preservá-las, e de cada vez que víssemos o filme poderíamos vê-las, mas poderíamos também com elas interagir, falar e assim criar novas experiências, novas memórias. Mas como ele dizia em 1948, o cinema não tinha ainda sido "inventado", mas parece que estamos cada vez mais perto desse "mito".

Talvez o mais inquietante de tudo isto surja pelo lado do aproveitamento da cadeia de televisão, que explora de forma brutal e sem qualquer pudor a emocionalidade íntima daquela mãe. Por outro lado, provavelmente sem esta exibição não teria havido meios suficientes para construir a simulação que foi apresentada. A menina, Nayeon, não é apenas realista graficamente, ela movimenta-se e fala como a filha de Ji-sung, e isso exige todo um estudo de comportamento e reconstrução tridimensional demorado, complexo e muito caro.

Trecho de síntese do documentário exibido na MBC (tudo em coreano).

O visionamento da experiência funciona de forma bastante dramática, já que a criança surge de modo bastante realista, e percebemos pela reação da mãe que ela mexe totalmente consigo, sendo depois tudo assistido pelas irmãs e pai, que são aqui exibidos também, acrescendo em tensão dramática. A tecnologia utilizada não se limitou ao visual interativo, foi implementado todo um sistema háptico que permite à mãe tocar e acariciar a filha, e podemos ver como a mãe se queda ali diante da ilusão ligada a esse toque, como se tivesse tido acesso a um mundo ausente, diretamente projetado da sua mente, mas plasmado em algo que se pode ver e tocar, como se o seu mais íntimo desejo se tivesse tornado realidade. Nas palavras da mãe:

"Eu encontrei Nayeon, que me chamou com um sorriso, foi um momento muito curto, mas um momento muito feliz. Acho que tive o sonho que sempre desejei."Do ponto de vista psicológico, podemos questionar se é uma experiência benéfica. Não sabemos, mas não será pior do que ver e rever fotografias e vídeos, claro que com a diferença de acrescentar a dimensão de agência que cria toda uma nova experiência no repertório de memórias da mãe. Mas será diferente de encontrar uma carta deixada por um familiar que partiu, nunca antes lida? Ou de uma gravação de vídeo que nunca anteriormente vimos? Podemos discutir a relevância de reviver o passado, ou de rememorar nesse passado, mas esse não é um problema da RV. Aqui trata-se de uma experiência de poucos minutos. Claro que se levarmos isto para a ideia de reconstrução de uma persona completa num mundo virtual, com inteligência e capaz de comunicar e reagir a nós, no fundo um ressuscitar virtual de uma pessoa, como foi perspectivado recentemente num episódio de Black Mirror, aí sim, estaremos a entrar em águas desconhecidas...

Do ponto de vista da tecnologia, o que temos aqui é a RV a cumprir o sonho do cinema, segundo André Bazin. Para Bazin, o cinema devia ter-nos dado acesso ao "mito total", o de um "realismo integral, a recriação do mundo à sua imagem, uma imagem na qual não era ponderada a hipótese da liberdade de interpretação do artista numa irreversibilidade do tempo". O cinema não deveria registar apenas a imagem, som e movimento deveria ir além e registar as pessoas, guardá-las, preservá-las, e de cada vez que víssemos o filme poderíamos vê-las, mas poderíamos também com elas interagir, falar e assim criar novas experiências, novas memórias. Mas como ele dizia em 1948, o cinema não tinha ainda sido "inventado", mas parece que estamos cada vez mais perto desse "mito".

fevereiro 02, 2020

“The Science of Storytelling” (2019)

“The Science of Storytelling” é um pequeno livro criado por Will Storr a partir dos materiais que tem produzido para os cursos que vem lecionando sobre escrita criativa e storytelling. Como o título indica, o foco está naquilo que a ciência tem para nos dizer sobre a importância das histórias, narrativas, e do ato de contar histórias. Muita dessa ciência provém dos avanços no campo das neurociências realizados nos últimos 20 anos, que permitiu começar a compreender as histórias menos como mitos e fenómenos psicanalíticos e mais como esquemas cognitivos enraizados na biologia que suporta a nossa consciência. Autores como Damásio, Paul Zak, Paul Bloom ou Kahneman deram passos a partir da ciência, mas outros como Jonathan Gottschall, Brian Boyd, Patrick Colm Hogan ou David Herman souberam integrar esse conhecimento nas novas definições narrativas e de storytelling, tornando-os parte integrante do discurso académico que define hoje os estudos na área da narrativa. Storr não tem nada de novo para apresentar, contudo o modo jornalístico como comunica e apresenta todo este mundo de conhecimento científico pode fazer deste livro algo apetecível para um público leigo na matéria.

Para garantir este discurso leve, Storr não aprofunda a ciência do storytelling, antes se serve desta para lançar alguns conceitos que depois trabalha por meio da desconstrução de exemplos de obras reconhecidas, aproveitando muito bem essa desconstrução para explicar conceitos básicos do design narrativo, base dos cursos de escrita criativa. Diga-se que deste modo, para quem tiver apenas interesse em conhecer a área, com objetivos simples como compreender melhor como funcionam as histórias nos livros ou no cinema, ou porque nos apaixonam tanto as histórias, o livro acaba por servir bem. Contudo, não se espere um livro que dê resposta ao título, nem no seu avanço nem aprofundamento, digamos que é um título excessivamente ambicioso, ainda mais para alguém mais ligado à prática do contar de histórias do que à ciência propriamente dita.

Para garantir este discurso leve, Storr não aprofunda a ciência do storytelling, antes se serve desta para lançar alguns conceitos que depois trabalha por meio da desconstrução de exemplos de obras reconhecidas, aproveitando muito bem essa desconstrução para explicar conceitos básicos do design narrativo, base dos cursos de escrita criativa. Diga-se que deste modo, para quem tiver apenas interesse em conhecer a área, com objetivos simples como compreender melhor como funcionam as histórias nos livros ou no cinema, ou porque nos apaixonam tanto as histórias, o livro acaba por servir bem. Contudo, não se espere um livro que dê resposta ao título, nem no seu avanço nem aprofundamento, digamos que é um título excessivamente ambicioso, ainda mais para alguém mais ligado à prática do contar de histórias do que à ciência propriamente dita.

fevereiro 01, 2020

"Leviathan" de Auster

Um dos maiores problemas de consumir muitas histórias num meio — seja literatura, cinema ou jogos — é que começamos a ver as estruturas narrativas na nossa frente enquanto devíamos estar plenamente absorvidos pelo mundo e personagens das histórias. Diga-se que isso é mais evidente quando a história é mediana, mas a estrutura é muito boa, investindo nós mais tempo na apreciação do invólucro do que do seu conteúdo. Esse é o caso de “Leviathan” (1992), em que Auster embrulha múltiplas personagens numa trama de bombas para nos manter agarrados ao longo da descida em espiral pelo interior do personagem que narra a história, que é também escritor e serve perfeitamente de alter-ego a autor.

O livro abre com uma morte por explosão, da qual quase nada resta para identificar o corpo, daí somos levados por uma história que atravessa 15 anos de um mundo e uns EUA em convulsão — meio dos anos 1970 até ao início dos anos 1990 — para descobrir quem e porque explodiu essa pessoa. Auster dá-nos a ver de perto quase uma dezena de personagens que se vão entrelaçando e abrindo umas às outras por meio de pontas soltas, mentiras, e também muitas coincidências. O thriller parece ser a base, mas Auster não desiste de ser romance e por isso ora se aprofunda a psicologia dos personagens, ora se faz mover todo o mundo em alta velocidade por meio de eventos inesperados, tais como acidentes, mortes e mais coincidências. Temos direito a algumas cenas mais quentes, para adocicar os momentos que menos concorrem por atenção, mas diga-se, muito menos interessantes do que a castidade moral encenada no interior dos dois principais personagens masculinos, tal como a contraposição com a libertinagem das personagens femininas.

Do Leviatã fica-se na dúvida, ou talvez não, se Auster se refere ao interior que nos consome a todos, sem sabermos porquê, nem como, ou se é menos figurativo e mais ilustrativo, ficando-se pela insanidade que consome apenas aqueles que se deixam cair nas suas malhas, e se deixam levar por histórias — ideologias políticas — que passam a controlar todos os seus passos. Não tendo sentido a história de modo suficientemente intenso, acabei não sentindo a necessidade de atribuir um significado concreto ao texto e isso talvez tenha acabado por determinar um certo dissabor que senti ao chegar ao fim. Reconhecendo a excelência estrutural, faltou-me história, faltou-me empatia.

Partilhado no GoodReads.

O livro abre com uma morte por explosão, da qual quase nada resta para identificar o corpo, daí somos levados por uma história que atravessa 15 anos de um mundo e uns EUA em convulsão — meio dos anos 1970 até ao início dos anos 1990 — para descobrir quem e porque explodiu essa pessoa. Auster dá-nos a ver de perto quase uma dezena de personagens que se vão entrelaçando e abrindo umas às outras por meio de pontas soltas, mentiras, e também muitas coincidências. O thriller parece ser a base, mas Auster não desiste de ser romance e por isso ora se aprofunda a psicologia dos personagens, ora se faz mover todo o mundo em alta velocidade por meio de eventos inesperados, tais como acidentes, mortes e mais coincidências. Temos direito a algumas cenas mais quentes, para adocicar os momentos que menos concorrem por atenção, mas diga-se, muito menos interessantes do que a castidade moral encenada no interior dos dois principais personagens masculinos, tal como a contraposição com a libertinagem das personagens femininas.

Do Leviatã fica-se na dúvida, ou talvez não, se Auster se refere ao interior que nos consome a todos, sem sabermos porquê, nem como, ou se é menos figurativo e mais ilustrativo, ficando-se pela insanidade que consome apenas aqueles que se deixam cair nas suas malhas, e se deixam levar por histórias — ideologias políticas — que passam a controlar todos os seus passos. Não tendo sentido a história de modo suficientemente intenso, acabei não sentindo a necessidade de atribuir um significado concreto ao texto e isso talvez tenha acabado por determinar um certo dissabor que senti ao chegar ao fim. Reconhecendo a excelência estrutural, faltou-me história, faltou-me empatia.

Partilhado no GoodReads.

janeiro 29, 2020

"Vício" na rede e nos videojogos

Nas últimas semanas dediquei algum tempo a aprofundar a literatura científica sobre o alegado vício na internet e nos videojogos, porque me pediram para ir falar a uma escola sobre o tema e depois acabei por receber outro convite para ir à RTP2 falar do assunto. O tópico não me é distante, já que aquilo que se discute neste campo está intimamente ligado ao modo como as pessoas se deixam envolver pelos artefactos, o que no fundo acaba estando intimamente relacionado com o design de engajamento sobre o qual escrevi recentemente o livro "Engagement Design Designing for Interaction Motivations" que deverá sair em breve.

Aproveito assim para partilhar o programa da RTP2, o Sociedade Civil, no qual participaram também o Fernando Alvim e a Ivone Patrão. Foi uma conversa bastante leve e divertida. Sendo televisão, o espaço para aprofundamento científico é limitado, o objetivo era apenas lançar o tema e passar algumas ideias.

Já na palestra que realizei hoje, no Agrupamento de Escolas de Estarreja, aproveitei para ir mais ao fundo da questão. Aliás, recordo agora que durante a VJ2019 um dos artigos focava esta questão do vício, e na altura os dados apresentados conduziam à ideia de que existiria mesmo algo distinto dos outros media nos videojogos. Contudo, do literature review que conduzi, focado em estudos e artigos de 2018 e 2019, não encontrei qualquer evidência de vício criado pelos videojogos em pessoas saudáveis. E foi exatamente seguindo estes preceitos que realizei a palestra. No final dos slides encontrarão todas as referências se quiserem aprofundar a temática.

Aproveito assim para partilhar o programa da RTP2, o Sociedade Civil, no qual participaram também o Fernando Alvim e a Ivone Patrão. Foi uma conversa bastante leve e divertida. Sendo televisão, o espaço para aprofundamento científico é limitado, o objetivo era apenas lançar o tema e passar algumas ideias.

"Relação com a Internet", in Sociedade Civil, Ep. 11, 20 janeiro 2020 (ver no RTP Play)

janeiro 26, 2020

Que diria Hitchcock de "Us"?

Gostei de "Us" (2019) de Jordan Peele, mas não adorei como seria expectável. Tecnicamente é virtuoso, portador de enorme excelência no controlo e manipulação do espectador, fazendo uso dos simples atributos da linguagem fílmica de um modo totalmente ímpar. No domínio estritamente cinematográfico, Hitchcock teria tirado o chapéu a Peele, no resto é que tenho dúvidas.

A mensagem está lá, e bem à superfície, não são necessárias muitas explicações. Somos Nós, e só Nós, a tender para a destruição dos nossos sonhos. E se tenho de aceitar que Peele usa uma metáfora poderosa, julgo que se excede. Não podemos falar num estalo, estamos a falar de algo bastante mais bruto. A metáfora é intensa demais, é extrema, por isso acaba tornando-se no centro da discussão, deixando de lado o cerne de tudo aquilo que Peele teria para dizer.

Pode-se dizer que é apenas um filme de terror, mas os filmes de terror são filmes de género, não se esforçam desta maneira para construir ideias e conceitos. O terror serve para destronar as barreiras conscientes e levar as emoções ao rubro, não deve pelo meio querer que se pare para refletir. Ou é uma coisa, ou é outra, indo pelo meio acaba a fazer-nos rir. Como dizia Hitchcock “To be quite honest, content, I’m not interested in it at all. I don’t give a damn about what the film’s about. I’m more interested in how to handle the material to create an emotion in an audience".

Pode-se dizer que é apenas um filme de terror, mas os filmes de terror são filmes de género, não se esforçam desta maneira para construir ideias e conceitos. O terror serve para destronar as barreiras conscientes e levar as emoções ao rubro, não deve pelo meio querer que se pare para refletir. Ou é uma coisa, ou é outra, indo pelo meio acaba a fazer-nos rir. Como dizia Hitchcock “To be quite honest, content, I’m not interested in it at all. I don’t give a damn about what the film’s about. I’m more interested in how to handle the material to create an emotion in an audience".

Deixo mais duas curiosidades:

1 - Usar fatos vermelhos cria grande impacto visual, ajuda terrivelmente na produção do mundo-história, mas soa a deja vu após "A Casa de Papel".

2- Não nomear Lupita Nyong'o pelo papel absolutamente magnífico que faz neste filme, e por sua vez nomear Scarlett Johansson neste mesmo ano para melhor atriz e melhor atriz secundária, diz tudo sobre as razões pelas quais os Oscar são mera feira político-económica, sem qualquer caráter artístico de relevo.

Subscrever:

Mensagens (Atom)