Começar por dizer que a teoria — impacto de Lucrécio na Renascença — não é invenção nem descoberta de Greenblatt, é antes parte de uma corrente de estudos que se têm dedicado a compreender o modo como surgiu, desapareceu e voltou a aparecer na história o poema de Lucrécio. Assim no campo académico podemos aprofundar a discussão nos livros “The Cambridge Companion to Lucretius” (2007) editado por Stuart Gillespie e Philip Hardie e no livro “The Return of Lucretius to Renaissance Florence” (2010) de Alison Brown. Sendo este tipo de trabalho realizado a um nível interpretativo, como não podia ser de outro modo, já que não é possível aferir o que teria pensado, e até mesmo lido, cada um dos grandes nomes da Renascença, acaba sendo uma teoria dada a grande discussão. Ou seja, os estudiosos podem evocar Lucrécio em inúmeros autores, tendo alguns citado diretamente a obra Lucrécio, como acontece em Montaigne, mas não podem oferecer evidências concretas do impacto das ideias de Lucrécio nesses autores, e menos ainda em todo um movimento que demorou séculos a surgir, tendo o mesmo iniciado-se antes desta descoberta, com grandes obras como a “Divina Comédia” (1321) de Dante. Contudo, isso não faz da teoria algo menos interessante, relevante, e ainda menos apelativa. Na verdade, o conteúdo da mensagem de Lucrécio está completamente sintonizado com as razões que suportaram o surgimento da Renascença e nos daria depois o Iluminismo. Leiam-se as principais ideias subjacentes a “De Rerum Natura”, listadas por Greenblatt:

. “Everything is made of invisible particles”.Sobre o conjunto das ideias aqui expressas, podemos dizer que formam o núcleo do Humanismo, ou seja da herança prestada pelo Iluminismo que nos daria a Revolução Industrial, e tal como diz Greenblatt, “o mundo moderno” que hoje conhecemos. Por isso, podemos até desconfiar do suporte científico à teoria, dos académicos das ciências literárias, mas não podemos deixar de lhe reconhecer sentido e mérito. O "swerve" era para Epicuro (autor grego seguido por Lucrécio, de quem restam poucos registos) o viés no movimento dos átomos, que originava variação e alteração, impossível de prever e que desse modo restringia a possibilidade determinística, criando o acaso, abrindo lugar ao livre arbítrio. Greenblatt, não perde a oportunidade de ligar esse "swerve", ao modo como "De Rerum Natura" desapareceu e voltou a surgir no nosso mundo por um grande acaso.

. “The elementary particles of matter-"the seeds of things"-are eternal.”

. “The elementary particles are infinite in number but limited in shape and size.”

. “All particles are in motion in an infinite void.”

. “The universe has no creator or designer.”

. “Everything comes into being as a result of the swerve.”

. "The swerve is the source of free will."

. "Nature ceaselessly experiments."

. "The universe was not created for or about humans."

. "Humans are not unique."

. "Human society began not in a Golden Age of tranquility and plenty, but in a primitive battle for survival."

. The soul dies."

. There is no afterlife."

. “Death is nothing to us.”

. “All organized religions are superstitious delusions.”

. “Religions are invariably cruel.”

. “There are no angels, demons, or ghosts.”

. “The highest goal of human life is the enhancement of pleasure and the reduction of pain.”

. “The greatest obstacle to pleasure is not pain; it is delusion.”

. “Understanding the nature of things generates deep wonder.”

Posto isto, tenho de dizer que aquilo que mais me espantou, nos múltiplos ataques realizados a Greenblatt, não foram a propósito da fragilidade da teoria, mas essencialmente a propósito da linguagem, da falta de rigor, e nomeadamente falta de respeito pela Idade Média. Mas à medida que fui lendo os ataques fui percebendo que tínhamos ali algo além desse não reconhecimento. É sabido que nas últimas décadas tem existido um enorme movimento para recuperar a história da Idade Média e apresentar a mesma como um período que não terá sido tão mau como nos quiseram fazer crer no passado recente. Tenho de dizer que simpatizo com este movimento, porque por muito pouco que se tenha feito, fez-se, foram 1000 anos de vivência que nos trouxeram a um segundo grande milénio, por isso nem tudo pode ter sido mau. Contudo, quando começo a ver académicos a embandeirar excessivamente em defesa da Idade Média, fico de pé atrás. As evidências são tão avassaladoras que não é sustentável qualquer comparação mínima entre esse período, o anterior (Grécia e Roma antigas) e posterior (Renascimento).

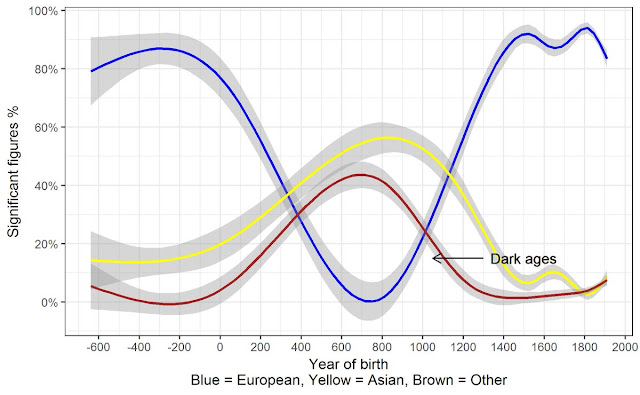

Diagrama criado por Emil O. W. Kirkegaard, em 2017, a partir da obra historiográfica "Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950" (2003) em que Charles Murray lista cerca de 4000 individualidades que marcaram a nossa História, e no qual se vê o declínio da Europa, restando a história destes séculos nos ombros da China e Arábia. Para os que desconfiam da honestidade de Murray, podem sempre verificar os dados no Pantheon do MIT.

Tenho de dizer que os ataques promovidos em várias recensões do livro, em revistas internacionais de referência, são no mínimo ridículos, e só consigo pensar que quem o faz, o faz como forma de defesa da religião, nomeadamente do cristianismo. O que faz sentido, já que é à religião que temos de pedir contas por muito daquilo que seria toda aquela escuridão. Impressiona ver como o ano zero marca o declínio do Império Romano, ao que se sucederiam mil anos de completo vazio em toda a Europa. Se analisarmos listas dos feitos civilizacionais, da arquitetura à filosofia e ciência veremos a pujança dos Império Egípcio, seguido do Grego e Romano, ao longo de 3000 anos, e depois disso temos um ano zero em parece que tudo termina, e temos de esperar 1000 anos para ver novamente o ser humano a florir. Claro que Greenblatt põe o dedo na ferida, nem poderia ser de outra forma, pois olhando a lista de ideias de Lucrécio, expostas acima, torna-se muito simples compreender o que terá acontecido ao livro, e a razão porque terá praticamente desaparecido durante aquele período. Não posso deixar de me rir com a resposta que o próprio Greenblatt deixa como comentário a um desses ataques:

"I plead guilty to the Burckhardtianism of which John Monfasani accuses me. That is, I am of the devil’s party that believes that something significant happened in the Renaissance. And I plead guilty as well to the conviction, regarded by my genial and learned reviewer as ‘eccentric’, that atomism – whose principal vehicle was Lucretius’ De rerum natura – was crucially important in the intellectual trajectory that led to Jefferson, Marx, Darwin, and Einstein." (Reviews in History, 2012)Compreendo que incomode os académicos, e não académicos, religiosos. Basta ver algumas das recensões que se encontram aqui no Goodreads ao próprio “De Rerum Natura”, o modo como se evocam os argumentos mais ridículos para destruir Lucrécio. E desse modo percebemos, como passados 2000 anos mudámos pouco e continuamos a debater-nos com os mesmos problemas. Por isso, não admira toda a polaridade política que grassa na América do Norte e do Sul, e que aos poucos tem procurado entrar na Europa. O conhecimento, a ciência, estão ao alcance de qualquer um, mas dão trabalho e não é são recompensas imediatas, falta-lhes o autoritarismo, a submissão e as hierarquias, falta-lhes estrutura que sustente as pessoas em grupos, o lado social e mesquinho. Nada interessa mais às pessoas do que fazer parte do grupo, de acreditar no mesmo que acredita o vizinho, mesmo sabendo que não é verdade, é preferível estar no mesmo barco, e ir ao fundo acompanhado, do que ficar sozinho.

Voltando a "Swerve", tenho de dizer que ao longo da experiência da leitura, e à medida que fui entrando mais e mais dentro de Lucrécio, a ponto de ter começado a ler o livro que já queria ter lido, mas tinha tido receio pela sua complexidade, fui sentindo que muito daquilo que me fez entrar no mundo da ciência, nomeadamente por via de Carl Sagan, já estava aqui, em Lucrécio. Respira-se um mundo feito de ideias, de argumentação e contra-argumentação, sustentado nas evidências e hipóteses. Um dos momentos mais altos surge perto do final quando Greenblatt introduz a reverência e carinho de Montaigne por Lucrécio e pensamos, sentimos, vemos, como o poema, o poema didático de Lucrécio, foi também responsável pela criação da forma do Ensaio. Como chegariam as suas ideias a Newton, Darwin e Einstein. Enquanto lia as palavras de Lucrécio só pensava no fascínio que tinha sentido recentemente ao ler Mlodinow ou Rovelli e no pouco de novo que estes afinal nos tinham trazido, ainda que sustentados em melhor ciência, face ao que Lucrécio e Epicuro anteciparam há mais de 2000 anos. Impressiona este andar em círculos, mesmo sabendo que o conhecimento verdadeiro só se constrói pela continua insistência e demonstração, porque perturba perceber o quanto é preciso lutar contra muitos daqueles que continuam a viver na obscuridade e a tudo fazer para que os outros com eles padeçam da mesma cegueira.