"Moonage Daydream" (2022) oferece-nos apenas duas horas sobre a vida de Bowie, focadas num infinitamente pequeno número de coisas que disse e fez, ainda assim parece-me que o realizador Brett Morgen criou uma excelente síntese do todo ao focar-se sobre os aspetos criativos, suas motivações e processos. Ao longo dessas duas horas somos brindados com interrogações sobre o humano, a sua existência, propósito e lugar. Bowie não foi mero artista, foi um criador natural, possuia dentro de si uma fome por explorar o inexplorado, por compreender o incompreendido, por ir além do conhecido.

Mostrar mensagens com a etiqueta criatividade. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta criatividade. Mostrar todas as mensagens

fevereiro 20, 2023

outubro 13, 2019

A centelha que faltou ao relato

Não posso dizer que desgostei —do livro "The Creative Spark: How Imagination Made Humans Exceptional" (2017) — mas no final senti que nada acrescentou, que tudo não passou de um mero relembrar com um redirecionar interpretativo da História. Fuentes faz um levantamento do evolução humana, e apresenta a Criatividade como o elo que tudo fez girar, sem o qual nunca teríamos chegado à espécie dominante que hoje somos. Como premissa é interessante, o problema é que todo o levantamento feito centra-se apenas no elencar dos eventos ocorridos, sem qualquer relação direta ou particular com a criatividade, ou melhor com todo o manancial de teorias e história sobre a Criatividade. No fundo Fuentes limita-se a apresentar a evolução das capacidades cognitivas como fruto dessa suposta criatividade, tendo eu de lhe dar razão, não é algo propriamente novo, podendo ser se este tivesse apresentado variáveis, factores ou qualificativos próprios dessa tal criatividade ao longo da evolução, distintos das meras componentes de inteligência.

Julgo que o maior problema do livro assenta na quantidade de tempo investida a contar histórias sobre a evolução que estamos todos cansados de ler, e eu nem sequer sou especialista em evolucionismo. De certo modo, sofre do problema dos livros académicos que precisam de apresentar todo o lastro de onde partem, tecendo considerações, mas regendo-se especialmente por apresentar e descrever, o que para um livro de divulgação não funciona. Como se não bastasse, a concretização do livro acaba sendo parca, o recontar da evolução do ponto de vista da criatividade pouco ou nada acrescenta ao que hoje sabemos sobre a Criatividade, tendo-se perdido uma premissa que parecia ter bastante para dar.

Julgo que o maior problema do livro assenta na quantidade de tempo investida a contar histórias sobre a evolução que estamos todos cansados de ler, e eu nem sequer sou especialista em evolucionismo. De certo modo, sofre do problema dos livros académicos que precisam de apresentar todo o lastro de onde partem, tecendo considerações, mas regendo-se especialmente por apresentar e descrever, o que para um livro de divulgação não funciona. Como se não bastasse, a concretização do livro acaba sendo parca, o recontar da evolução do ponto de vista da criatividade pouco ou nada acrescenta ao que hoje sabemos sobre a Criatividade, tendo-se perdido uma premissa que parecia ter bastante para dar.

setembro 07, 2019

O mundo-história de "Aniquilação"

É a imaginação, é da imaginação que brota toda a criatividade, lugar do brincar cognitivo. Foi por acaso, enquanto olhava para o perfil de Vandermeer, que descobri que além de autor de ficção-científica era também o autor de “Wonderbook” (2013), um dos meus livros preferidos sobre ficção criativa, inspirador da primeira à última página. E só assim comecei a compreender porque me tinha apaixonado pelo livro, e filme homónimo, “Aniquilação” (2014) (2018). O cerne está no mundo-história criado.

Assim, e se o filme foi criado pelo brilhante Alex Garland, com um guião seu adaptado do livro de Vandermeer e com imensas variações sobre a história, é o universo imaginado e populado por Vandermeer que nos apaixona. Do ponto de vista estético, o filme é muito superior ao livro, Garland é muito mais dotado no manejo técnico das ferramentas de expressão cinematográfica. Vandermeer não é mau, mas não vai além do suficiente em termos de escrita. Mas nada disto importa muito porque aquilo que é relevante é o mundo imaginado por Vandermeer.

À primeira vista, esse mundo pode parecer apenas uma variação dos universos de Stephen King, tais como “A Cupula”, um recorte da realidade com condições particulares criadas por uma força ou identidade desconhecida. Mas é mais, bastante mais. Vandermeer cria um mundo alternativo através de uma fusão entre arte e ciência. Socorre-se fundamentalmente da Biologia, mas recorre à Linguística, Antropologia e Topografia (estas são as quatro áreas de especialidade das mulheres que acompanhamos na expedição à Área X) para conceber e desenhar um conjunto de variações no espaço e natureza.

É dada supremacia à biologia, pela sua vertente orgânica, o que em termos de criação de mundo pode ser vista como base plástica — visual e sonora. Tendo em conta que a realidade na Terra é já de si natural, orgânica, o que Vandermeer faz é ampliar o poder e efeito do orgânico. Uma espécie de reclamação do mundo por parte da natureza. Podemos dizer que o mundo de Vandermeer apresenta uma evolução sobre os mundos pós-apocalípticos mais recentes do tipo “The Last of Us” (2013) ou daquilo em que Chernobyl se transformou, em que o verde toma conta das estruturas criadas pelo humano. Por outro lado, podemos ver também um regresso a alguma ideologia dos anos 50 e 60, da transformação da natureza por via nuclear, dando origem aos mundos estranhos dotados de particulares bizarras, que alguns exploraram com os super-heróis, outros com o terror, e que Chernobyl acabou demonstrando fazer pouco sentido.

Talvez por isto mesmo, as alterações biológicas em Aniquilação não sejam nunca vistas como algo fruto de intervenção humana, mas antes alienígena. Como se os extraterrestres finalmente tomassem as formas propostas por Carl Sagan, não dotados de formas reconhecíveis, menos ainda hominídeas. Uma entidade que toma conta do espaço que dialoga com ele, amplia as suas capacidades, intervém, altera e transforma, mesclando e fusionando. E quando o humano intervém é introduzido em todas essas transformações como apenas mais um elemento da natureza do planeta. Em certos momentos, fez-me recordar “Solaris” de Tarkovsky (1972) e Lem (1961), a entidade-planeta que pensa e cria mundos-ilusão com o que os humanos se vão deparando, uma entidade que interage connosco não pela ação física ou forma, mas pela relação mental, cognitiva e emocional.

Não posso dizer que o trabalho de Vandermeer seja eminentemente cerebral, existe alguma ação à lá Hollywood, mas claramente quis mais do que isso e conseguiu-o por via do mundo que criou, o modo como o ambientou e ainda a escolha dos intervenientes alienígenas e humanos. Só tenho pena que a Linguística não tenha tido mais espaço, ela é importante mas acaba sendo de certo modo secundarizada, poderia ter aberto outros caminhos como fez Villeneuve em "Arrival" (2016) com a hipótese de Sapir-Whorf.

É a primeira vez que compro um livro que vem com 3 capas, a original (à direita) e duas sobre-capas, uma do filme, e outra dos 20 anos da Fnac.

Assim, e se o filme foi criado pelo brilhante Alex Garland, com um guião seu adaptado do livro de Vandermeer e com imensas variações sobre a história, é o universo imaginado e populado por Vandermeer que nos apaixona. Do ponto de vista estético, o filme é muito superior ao livro, Garland é muito mais dotado no manejo técnico das ferramentas de expressão cinematográfica. Vandermeer não é mau, mas não vai além do suficiente em termos de escrita. Mas nada disto importa muito porque aquilo que é relevante é o mundo imaginado por Vandermeer.

Imagens do filme homónimo (2018) de Alex Garland

À primeira vista, esse mundo pode parecer apenas uma variação dos universos de Stephen King, tais como “A Cupula”, um recorte da realidade com condições particulares criadas por uma força ou identidade desconhecida. Mas é mais, bastante mais. Vandermeer cria um mundo alternativo através de uma fusão entre arte e ciência. Socorre-se fundamentalmente da Biologia, mas recorre à Linguística, Antropologia e Topografia (estas são as quatro áreas de especialidade das mulheres que acompanhamos na expedição à Área X) para conceber e desenhar um conjunto de variações no espaço e natureza.

Páginas do “Wonderbook” (2013)

É dada supremacia à biologia, pela sua vertente orgânica, o que em termos de criação de mundo pode ser vista como base plástica — visual e sonora. Tendo em conta que a realidade na Terra é já de si natural, orgânica, o que Vandermeer faz é ampliar o poder e efeito do orgânico. Uma espécie de reclamação do mundo por parte da natureza. Podemos dizer que o mundo de Vandermeer apresenta uma evolução sobre os mundos pós-apocalípticos mais recentes do tipo “The Last of Us” (2013) ou daquilo em que Chernobyl se transformou, em que o verde toma conta das estruturas criadas pelo humano. Por outro lado, podemos ver também um regresso a alguma ideologia dos anos 50 e 60, da transformação da natureza por via nuclear, dando origem aos mundos estranhos dotados de particulares bizarras, que alguns exploraram com os super-heróis, outros com o terror, e que Chernobyl acabou demonstrando fazer pouco sentido.

Talvez por isto mesmo, as alterações biológicas em Aniquilação não sejam nunca vistas como algo fruto de intervenção humana, mas antes alienígena. Como se os extraterrestres finalmente tomassem as formas propostas por Carl Sagan, não dotados de formas reconhecíveis, menos ainda hominídeas. Uma entidade que toma conta do espaço que dialoga com ele, amplia as suas capacidades, intervém, altera e transforma, mesclando e fusionando. E quando o humano intervém é introduzido em todas essas transformações como apenas mais um elemento da natureza do planeta. Em certos momentos, fez-me recordar “Solaris” de Tarkovsky (1972) e Lem (1961), a entidade-planeta que pensa e cria mundos-ilusão com o que os humanos se vão deparando, uma entidade que interage connosco não pela ação física ou forma, mas pela relação mental, cognitiva e emocional.

Não posso dizer que o trabalho de Vandermeer seja eminentemente cerebral, existe alguma ação à lá Hollywood, mas claramente quis mais do que isso e conseguiu-o por via do mundo que criou, o modo como o ambientou e ainda a escolha dos intervenientes alienígenas e humanos. Só tenho pena que a Linguística não tenha tido mais espaço, ela é importante mas acaba sendo de certo modo secundarizada, poderia ter aberto outros caminhos como fez Villeneuve em "Arrival" (2016) com a hipótese de Sapir-Whorf.

julho 29, 2019

Das lamentações criativas

Confesso que me soube a pouco — "Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made" (2017) — de Jason Schreier, tanto na análise dos casos — "Pillars of Eternity", "Uncharted 4", "Stardew Valley", "Diablo III", "Halo Wars", "Dragon Age: Inquisition", "Shovel Knight", "Destiny", "The Witcher 3" — como nas conclusões gerais. O facto de serem tudo jogos bastante conhecidos ajuda, e torna interessante a leitura, mas no final fica-se como se tivéssemos acabado de ler 10 artigos do Kotaku, um bocado mais extensos. Falta capacidade para aprofundar e poder de dar a ver, para causar reflexão. Nada do que se diz é propriamente novidade, nem tão pouco segredo como os blurbs que vendem o livro querem fazer parecer. Lê-se o primeiro capítulo sobre "Pillars of Eternity" e sente-se o mesmo discurso do documentário “Indie Game -The Movie” (análise), o que não é mau, dá algum gozo, sabe bem. Depois "Uncharted 4" confirma algumas dúvidas sobre o que tinha acontecido na relação entre Last of Us e Uncharted, sem nada de muito espantoso. E chegamos a "Stardew Valley" e o seu criador, Eric barone, para entrar definitivamente adentro de “Indie Game -The Movie”. O problema é que depois disso é sempre a descer, porque o resto dos capítulos são todos iguais, mais do mesmo, apenas com diferentes intervenientes, diferentes jogos, lugares e montantes, uma decepção completa. Schreier não só não aprofunda, como apresenta um espírito crítico de nível zero, para ele todos estes criadores são dignos de idolatração, resta-nos admirar o seu esforço e agradecer-lhes.

Já aqui tinha ressaltado a parte da introdução e das cinco razões por que é difícil fazer jogos (ver texto), contudo quero salientar, e não é uma conclusão nova embora o último capítulo —sobre o jogo que nunca o foi “Star Wars 1313" — tenha ajudado a despoletar esta minha visão, e que tem que ver com as indústrias criativas. Criar algo digno de ser apreciado enquanto obra, enquanto detentor de valor ético, moral mas acima de tudo significante, não está ao alcance de indústrias, corporações, fábricas desenhadas para fazer dinheiro. Claro que se podem criar carrosséis para parques de atrações, capazes de gerar sensações fortes e divertir as pessoas durante um bom bocado. Mas ir além disso, criar artefactos que marquem as pessoas, que lhes toquem e as transformem, que as façam desejar ter sido elas a ter criado aquela obras é algo completamente distinto. É por isso que criar um jogo, um filme, um livro é diferente de criar um software de gestão de supermercado, ou um manual para aprender a usar o Photoshop. Porque nestes últimos só importa a eficiência, enquanto nos primeiros, sendo relevante a eficiência, ela pode ser secundarizada pelo significado, já que sem este é completamente irrelevante a sua existência. Um jogo existe apenas para significar algo, para estabelecer uma relação entre quem cria e quem joga, se serve apenas para passar o tempo, usa-se e deita-se fora, como fazíamos com os manuais de 3d Studio Max.

Esta assunção marcou-me ao ler o último capítulo, no qual os trabalhadores da Lucas Arts, em entrevistas, dizem-se dispostos a aceitar tudo e mais alguma coisa de George Lucas, mesmo dizendo que ele nada percebe de desenhar um videojogo, apenas porque o vêem como um mentor de culto, mas a resposta de Lucas acaba por ser o total desprezo, vendendo a empresa à Disney que ao chegar resolve terminar com todos os jogos a decorrer, mesmo "Star Wars 1313", que já tinha sido apresentado na E3. Sobre isto, Schreier não tem uma única palavra, como se fosse tudo aceitável, como se a indústria fosse isto mesmo, dinheiro a mudar de mãos. Que interessa os anos investidos por 60 pessoas num jogo?!! Na verdade, se calhar Lucas tinha razão, o facto de ser um jogo feito por uma empresa tão grande, fez do jogo um projeto de ninguém, um projeto que deve apenas apontar à eficiência dos parâmetros que vão garantir o retorno do dinheiro investido, nada mais. Quem é que quer saber de mais um jogo sobre Star Wars?

Não vou dizer que o livro seja toda uma perda de tempo. Para quem já se envolveu nestas aventuras de criar obras, jogos ou outro tipo qualquer de obra criativa, facilmente se reverá nas descrições. Sim, porque a complexidade da criação de jogos pode ser ligeiramente maior que noutras áreas, mas a produção criativa humana faz-se do mesmo modo, movido por muitas ansiedades, neuroses, frustrações, euforias, alegrias e derrotas...

"Uncharted 4" (2016)

Já aqui tinha ressaltado a parte da introdução e das cinco razões por que é difícil fazer jogos (ver texto), contudo quero salientar, e não é uma conclusão nova embora o último capítulo —sobre o jogo que nunca o foi “Star Wars 1313" — tenha ajudado a despoletar esta minha visão, e que tem que ver com as indústrias criativas. Criar algo digno de ser apreciado enquanto obra, enquanto detentor de valor ético, moral mas acima de tudo significante, não está ao alcance de indústrias, corporações, fábricas desenhadas para fazer dinheiro. Claro que se podem criar carrosséis para parques de atrações, capazes de gerar sensações fortes e divertir as pessoas durante um bom bocado. Mas ir além disso, criar artefactos que marquem as pessoas, que lhes toquem e as transformem, que as façam desejar ter sido elas a ter criado aquela obras é algo completamente distinto. É por isso que criar um jogo, um filme, um livro é diferente de criar um software de gestão de supermercado, ou um manual para aprender a usar o Photoshop. Porque nestes últimos só importa a eficiência, enquanto nos primeiros, sendo relevante a eficiência, ela pode ser secundarizada pelo significado, já que sem este é completamente irrelevante a sua existência. Um jogo existe apenas para significar algo, para estabelecer uma relação entre quem cria e quem joga, se serve apenas para passar o tempo, usa-se e deita-se fora, como fazíamos com os manuais de 3d Studio Max.

O jogo que nunca existiu porque Lucas resolveu vender a empresa à Disney, e esta simplesmente decidiu que não queria fazer jogos para consolas!!!

Esta assunção marcou-me ao ler o último capítulo, no qual os trabalhadores da Lucas Arts, em entrevistas, dizem-se dispostos a aceitar tudo e mais alguma coisa de George Lucas, mesmo dizendo que ele nada percebe de desenhar um videojogo, apenas porque o vêem como um mentor de culto, mas a resposta de Lucas acaba por ser o total desprezo, vendendo a empresa à Disney que ao chegar resolve terminar com todos os jogos a decorrer, mesmo "Star Wars 1313", que já tinha sido apresentado na E3. Sobre isto, Schreier não tem uma única palavra, como se fosse tudo aceitável, como se a indústria fosse isto mesmo, dinheiro a mudar de mãos. Que interessa os anos investidos por 60 pessoas num jogo?!! Na verdade, se calhar Lucas tinha razão, o facto de ser um jogo feito por uma empresa tão grande, fez do jogo um projeto de ninguém, um projeto que deve apenas apontar à eficiência dos parâmetros que vão garantir o retorno do dinheiro investido, nada mais. Quem é que quer saber de mais um jogo sobre Star Wars?

Não vou dizer que o livro seja toda uma perda de tempo. Para quem já se envolveu nestas aventuras de criar obras, jogos ou outro tipo qualquer de obra criativa, facilmente se reverá nas descrições. Sim, porque a complexidade da criação de jogos pode ser ligeiramente maior que noutras áreas, mas a produção criativa humana faz-se do mesmo modo, movido por muitas ansiedades, neuroses, frustrações, euforias, alegrias e derrotas...

maio 04, 2019

Talento ou motivação para criar?

Quando uma filha (14) ganha um concurso ficamos contentes, imensamente alegres por ela, mas quando ganha um concurso a nível nacional de escrita (criativa em inglês), que descobrimos apenas que ela participou quando soubemos que ganhou, além de nos fazer sentir felizes, questiona-nos: como e porquê? Não podendo deter-me no artefacto, foi escrito na hora do concurso em resposta ao tema e à mão e por isso não o pude ainda ler, detenho-me então sobre o seu percurso, não meramente escolar, mas essencialmente no ambiente que lhe foi proporcionado. Muito rapidamente me dou conta de algo que já há algum tempo vinha desmontando sobre a criação de talentos, não basta o ambiente social, nem sequer o investimento e trabalho árduo. Existe algo mais.

Nos últimos anos tenho-me dedicado a tentar compreender o modo como se criam os chamados talentos, no sentido de compreender a motivação e envolvimento humanos. Trabalho com media interativos, e por isso tenho como objeto central da minha investigação compreender o modo como o ser humano se envolve ou engaja com a realidade e os outros, descobrir o que é necessário para convencer alguém a agir, a sair da sua passividade do mero consumir para interagir. Dos estudos que fui lendo, notei uma ênfase enorme na necessidade de esforço e trabalho, relatados em análises de grandes nomes das mais diversas áreas, desde o Cristiano Ronaldo a Pele, passando por Kournikova, mas também Avicii ou Lady Gaga, passando pelas estrelas criativas do cinema romeno Cristian Mungiu ou Cristi Piu, ou inovadores tecnológicos como Bill Gates e Steve Jobs, ou ainda nomes maiores como Mozart ou Proust [1, 2, 3, 4].

A ideia que passa, no final de entrarmos nestes universos de desmontagem académica dos processos de formação de talento, é de que é tudo criado por nós, que existe uma fórmula que podemos seguir para desenvolver qualquer talento, a ponto de podermos concluir que pode ser atingido por qualquer ser-humano desde que se esforce para tal. Mas em todos esses estudos fui sempre apontando um detalhe, que parece menor, mas é fundamental, a motivação intrínseca. Aquilo que nos move internamente. Não estou a falar do célebre “jeito”, menos ainda “dom”, mas de motivação para investir horas diárias a chutar numa bola, a programar, ou a escrever, porque todos os exemplos dados acima tiveram isso, nenhum deles foi formatado para ser o que é, foram eles que foram sempre além daquilo que o ambiente lhes pedia, porque queriam mais. Ou seja, não nascemos com um dom para ser cantores ou escritores, mas nascemos com inclinações que nos predispõem a sacrificar tudo o resto em nome daquilo que mais gostamos.

O exemplo que tenho em casa mostra bem isso. Claramente que é uma miúda privilegiada, com acesso a centenas e centenas de livros espalhados por toda a casa, assim como centenas de DVD e videojogos, ao que se acrescentam vários serviços de conteúdos online na televisão, consolas e computador. Mas tem as suas inclinações que a separam totalmente do irmão (10), que tem acesso exatamente ao mesmo entorno material e social. Adora cinema e séries mas não gosta de jogos de mestria ou abstratos, é boa aluna, mas não é brilhante, não se colocando ao lado das suas colegas que correm as pautas a cincos. Se os mando continuamente ler aos dois, já que os ecrãs são a sua maior perdição, ela vai lendo vários livros ao longo do ano, enquanto ele parece estar sempre a fazer provas de superação sempre que vai ler, a única coisa que vejo capaz de agarrar o seu foco, até agora, tem sido os jogos, digitais ou físicos.

Ela não lê desenfreadamente, pois por uma qualquer razão só gosta de ler quando vai para a cama à noite. Ainda ontem lhe perguntava pelo Harry Potter, só leu até ao 5º volume, por outro lado, viu os 8 filmes provavelmente mais de meia-dúzia de vezes. Do mesmo modo, leu ainda apenas os primeiros quatro livros do Game of Thrones, mas está quase a acabar a série. É alguém que adora histórias, independentemente do medium. Começou a ver longas-metragens completas da Disney aos 2 anos, enquanto o irmão, já com 10 anos, continua a perder o interesse nos filmes antes de chegarem ao fim. Quando era mais pequena levava-a a eventos com performers que contavam histórias e ela deliciava-se. E isto é talvez aquilo que vem inscrito na sua motivação, o universo das histórias, contadas, visualizadas, escritas e imaginadas. Não fomos nós em casa que lhe dissemos que as histórias eram relevantes, é algo que a atrai, que a motiva, que puxa pela sua curiosidade e a faz mover. Agora, claramente que precisa de alguém que a vá guiando que lhe mostre a diversidade criativa existente, mas mais do que isso, que existe algo para além do mero consumo, que ela também pode ser parte desse mundo de criação, e isto tem sido algo para o qual a mãe tem dado o maior contributo cá em casa. Entretanto, do que conseguimos perceber, tem vindo a dar os seus passos, mas tudo no segredo do seu quarto e dos seus cadernos pessoais, desconhecendo nós que qualidades ou fragilidades possui, mas a julgar por este concurso, parece estar a dar alguns frutos.

Desta pequena súmula volto a retirar o essencial daquilo que considero ser o papel principal da Escola, ajudar as crianças a encontrarem o seu próprio filão interior. O que gostam, como se vêem, o que os move e demove. São muitas as disciplinas que se ensinam na escola, e eles não precisam de ser bons em todas, menos ainda excelentes, e por isso talvez devessem ser ainda mais as disciplinas, as áreas abordadas, dada a amplitude de possibilidades de realização que o mundo complexo em que vivemos nos proporciona, ou pelo menos abrir-se mais o leque em termos de valências extra-curriculares. É por isso que além do que a escola oferece, lhe proporcionamos ainda o acesso a escolas de dança (ballet) e música (orgão). Acredito que é na frequência da multidisciplinaridade que as crianças e jovens poderão encontrar o seu modo, a sua força intrínseca, criar o seu espaço de ação interior e exterior, e virem a ser capazes de agir no seio dos outros de modo consequente.

Deixo ainda uma nota de agradecimento à escola e aos professores portugueses, que a sociedade teima em desprezar, em apontar o dedo atirando farpas de que tudo está sempre igual a quando por lá passaram. Mas a escola de hoje é diferente, porque os professores de hoje têm uma formação muitíssimo superior à que tinham os nossos professores. São muitas, imensas as atividades que todos estes professores criam e gerem ao longo do ano em cada escola, de Norte a Sul, desde os concursos de escrita criativa, a debates argumentativos, a construção de robôs, e modelação e impressão 3D, passando por programação de jogos, simuladores, jornais escolares, reportagens, olimpíadas de matemática, experiências, audições, intercâmbios, exposições, etc. etc. Claro que a maior parte de tudo isto está nas mãos dos professores individualmente, são eles sozinhos que retiram do tempo da sua família para dedicar sábados e fins de dia para que os alunos tenham mais do que aquilo que vem inscrito nas matrizes estandardizadas de conteúdos. Provavelmente precisamos de mudar essas matrizes, precisamos de uma matriz menos sobrecarregada e de fazer dos projetos individuais dos professores projetos de escola, e julgo que de certo modo é isso que está a ser feito com a chamada Autonomia e Flexibilidade Curricular, aguardemos pelos seus frutos. E bem-hajam.

[1] O Talento é Sobrestimado, 2012

[2] Outliers, 2011

[3] Código do Talento, 2014

[4] Necessidades e Realização Pessoal, 2018

Nos últimos anos tenho-me dedicado a tentar compreender o modo como se criam os chamados talentos, no sentido de compreender a motivação e envolvimento humanos. Trabalho com media interativos, e por isso tenho como objeto central da minha investigação compreender o modo como o ser humano se envolve ou engaja com a realidade e os outros, descobrir o que é necessário para convencer alguém a agir, a sair da sua passividade do mero consumir para interagir. Dos estudos que fui lendo, notei uma ênfase enorme na necessidade de esforço e trabalho, relatados em análises de grandes nomes das mais diversas áreas, desde o Cristiano Ronaldo a Pele, passando por Kournikova, mas também Avicii ou Lady Gaga, passando pelas estrelas criativas do cinema romeno Cristian Mungiu ou Cristi Piu, ou inovadores tecnológicos como Bill Gates e Steve Jobs, ou ainda nomes maiores como Mozart ou Proust [1, 2, 3, 4].

A ideia que passa, no final de entrarmos nestes universos de desmontagem académica dos processos de formação de talento, é de que é tudo criado por nós, que existe uma fórmula que podemos seguir para desenvolver qualquer talento, a ponto de podermos concluir que pode ser atingido por qualquer ser-humano desde que se esforce para tal. Mas em todos esses estudos fui sempre apontando um detalhe, que parece menor, mas é fundamental, a motivação intrínseca. Aquilo que nos move internamente. Não estou a falar do célebre “jeito”, menos ainda “dom”, mas de motivação para investir horas diárias a chutar numa bola, a programar, ou a escrever, porque todos os exemplos dados acima tiveram isso, nenhum deles foi formatado para ser o que é, foram eles que foram sempre além daquilo que o ambiente lhes pedia, porque queriam mais. Ou seja, não nascemos com um dom para ser cantores ou escritores, mas nascemos com inclinações que nos predispõem a sacrificar tudo o resto em nome daquilo que mais gostamos.

O exemplo que tenho em casa mostra bem isso. Claramente que é uma miúda privilegiada, com acesso a centenas e centenas de livros espalhados por toda a casa, assim como centenas de DVD e videojogos, ao que se acrescentam vários serviços de conteúdos online na televisão, consolas e computador. Mas tem as suas inclinações que a separam totalmente do irmão (10), que tem acesso exatamente ao mesmo entorno material e social. Adora cinema e séries mas não gosta de jogos de mestria ou abstratos, é boa aluna, mas não é brilhante, não se colocando ao lado das suas colegas que correm as pautas a cincos. Se os mando continuamente ler aos dois, já que os ecrãs são a sua maior perdição, ela vai lendo vários livros ao longo do ano, enquanto ele parece estar sempre a fazer provas de superação sempre que vai ler, a única coisa que vejo capaz de agarrar o seu foco, até agora, tem sido os jogos, digitais ou físicos.

Ela não lê desenfreadamente, pois por uma qualquer razão só gosta de ler quando vai para a cama à noite. Ainda ontem lhe perguntava pelo Harry Potter, só leu até ao 5º volume, por outro lado, viu os 8 filmes provavelmente mais de meia-dúzia de vezes. Do mesmo modo, leu ainda apenas os primeiros quatro livros do Game of Thrones, mas está quase a acabar a série. É alguém que adora histórias, independentemente do medium. Começou a ver longas-metragens completas da Disney aos 2 anos, enquanto o irmão, já com 10 anos, continua a perder o interesse nos filmes antes de chegarem ao fim. Quando era mais pequena levava-a a eventos com performers que contavam histórias e ela deliciava-se. E isto é talvez aquilo que vem inscrito na sua motivação, o universo das histórias, contadas, visualizadas, escritas e imaginadas. Não fomos nós em casa que lhe dissemos que as histórias eram relevantes, é algo que a atrai, que a motiva, que puxa pela sua curiosidade e a faz mover. Agora, claramente que precisa de alguém que a vá guiando que lhe mostre a diversidade criativa existente, mas mais do que isso, que existe algo para além do mero consumo, que ela também pode ser parte desse mundo de criação, e isto tem sido algo para o qual a mãe tem dado o maior contributo cá em casa. Entretanto, do que conseguimos perceber, tem vindo a dar os seus passos, mas tudo no segredo do seu quarto e dos seus cadernos pessoais, desconhecendo nós que qualidades ou fragilidades possui, mas a julgar por este concurso, parece estar a dar alguns frutos.

Desta pequena súmula volto a retirar o essencial daquilo que considero ser o papel principal da Escola, ajudar as crianças a encontrarem o seu próprio filão interior. O que gostam, como se vêem, o que os move e demove. São muitas as disciplinas que se ensinam na escola, e eles não precisam de ser bons em todas, menos ainda excelentes, e por isso talvez devessem ser ainda mais as disciplinas, as áreas abordadas, dada a amplitude de possibilidades de realização que o mundo complexo em que vivemos nos proporciona, ou pelo menos abrir-se mais o leque em termos de valências extra-curriculares. É por isso que além do que a escola oferece, lhe proporcionamos ainda o acesso a escolas de dança (ballet) e música (orgão). Acredito que é na frequência da multidisciplinaridade que as crianças e jovens poderão encontrar o seu modo, a sua força intrínseca, criar o seu espaço de ação interior e exterior, e virem a ser capazes de agir no seio dos outros de modo consequente.

Deixo ainda uma nota de agradecimento à escola e aos professores portugueses, que a sociedade teima em desprezar, em apontar o dedo atirando farpas de que tudo está sempre igual a quando por lá passaram. Mas a escola de hoje é diferente, porque os professores de hoje têm uma formação muitíssimo superior à que tinham os nossos professores. São muitas, imensas as atividades que todos estes professores criam e gerem ao longo do ano em cada escola, de Norte a Sul, desde os concursos de escrita criativa, a debates argumentativos, a construção de robôs, e modelação e impressão 3D, passando por programação de jogos, simuladores, jornais escolares, reportagens, olimpíadas de matemática, experiências, audições, intercâmbios, exposições, etc. etc. Claro que a maior parte de tudo isto está nas mãos dos professores individualmente, são eles sozinhos que retiram do tempo da sua família para dedicar sábados e fins de dia para que os alunos tenham mais do que aquilo que vem inscrito nas matrizes estandardizadas de conteúdos. Provavelmente precisamos de mudar essas matrizes, precisamos de uma matriz menos sobrecarregada e de fazer dos projetos individuais dos professores projetos de escola, e julgo que de certo modo é isso que está a ser feito com a chamada Autonomia e Flexibilidade Curricular, aguardemos pelos seus frutos. E bem-hajam.

[1] O Talento é Sobrestimado, 2012

[2] Outliers, 2011

[3] Código do Talento, 2014

[4] Necessidades e Realização Pessoal, 2018

outubro 20, 2018

Vygotsky: Imaginação e Criatividade

Quanto mais leio Vygotsky (1896-1934) mais rendido ao seu trabalho fico. Impressiona-me como conseguiu ele num tempo em que a psicologia era ainda algo bastante rudimentar desenvolver todo o seu trabalho com tanto método e objetividade. E se pensarmos que ele foi contemporâneo de Freud (1856-1939) impressiona ainda mais ver como não se deixou seduzir pela psicanálise, menos ainda pelas suas metodologias (ou ausência delas) para produzir o seu contributo. E por fim, mas não menos impressionante, é sabermos que todo o trabalho que nos deixou, e é bastante, foi criado em apenas 10 anos de vida, tendo morrido com apenas 37 anos. Neste livro "Imaginação e Criatividade na Infância" (1930) ataca duas das suas áreas centrais de interesse: a psicologia da arte e a psicologia do desenvolvimento. Assim ao longo das 100 páginas somos brindados com um conjunto de teorias, conceitos e explicações sobre o modo como a criatividade e a produção artística surge na criança, e se desenvolve no adolescente e adulto.

Não farei uma análise crítica do livro, move-me mais o interesse de sublinhar e reter o conhecimento apresentador Vygotsky. Deste modo destacarei aqui três secções do livro: uma primeira dedicada à definição da criatividade; uma segunda relativa ao processo criativo em ação; e uma terceira sobre o modo de potenciação da criatividade. Assim, sobre o primeiro ponto, Vygotsky dedica-lhe todo o primeiro capítulo, no qual acaba por discutir em profundidade não apenas a criatividade mas também a fantasia que é algo que Bruno Munari defende também como central na criatividade, e já aqui tinha dado conta a propósito do seu livro "Fantasia" (1977).

O que é a criatividade (ver capítulo 1)

"Qualquer ato humano que dá origem a algo novo é referido como um ato criativo, independentemente do que é criado: pode ser um objeto do mundo exterior ou uma construção da mente ou do sentimento que vive e se encontra apenas no homem. Se observarmos o comportamento do homem e toda a atividade que desenvolve, com facilidade reparamos que podemos distinguir dois tipos de atividade. A primeira, que podemos designar de reprodutiva ou reprodutora, está associada, de modo intrínseco, à nossa memória; a sua essência consiste no facto de o homem reproduzir ou repetir modos de comportamento já anteriormente elaborados e produzidos ou ressuscitar traços de impressões anteriores." (p.21)

"Além da atividade reprodutora, é fácil notar no homem outro tipo de atividade que combina e cria. Quando eu, por imaginação, desenho um quadro do futuro, digamos, a vida do homem na sociedade socialista, ou um quadro de uma parte da vida passada e da luta do homem pré-histórico, em ambos os casos, não repito impressões vividas por mim outrora. Não restabeleço simplesmente os traços de excitações nervosas pretéritas que chegaram ao meu cérebro; na realidade, eu nunca vi fosse o que fosse nem desse passado, nem desse futuro, e, no entanto, posso imaginá-lo, formar uma ideia, uma imagem ou um quadro." (p.23)

"O cérebro não é apenas um órgão que se limita a conservar e reproduzir a nossa experiência passada, ele é igualmente um órgão combinatório, que modifica criativamente e cria, a partir dos elementos da experiência passada, novas situações e novos comportamentos. (..) À atividade criadora baseada nas capacidades combinatórias do nosso cérebro, a psicologia chama imaginação ou fantasia." (p.23-24)

Como se processa o ato criativo (ver capítulo 3)

"Antes de criar a personagem de Natacha em Guerra e Paz, Tolstoi teve de detetar as características particulares das duas mulheres que lhe eram próximas; se não o fizesse, não as conseguiria misturar ou fundir na personagem de Natacha. A esta escolha de traços individuais e o abandono de outros podemos na verdade denominar dissociação. Este processo é muito importante em todo o desenvolvimento mental do homem, serve de base do pensamento abstrato e é o fundamento da formação de conceitos." (p.48)

"Vemos deste modo que o exagero, tal como a imaginação, de um modo geral, é tão necessário na arte como na ciência. Não fosse esta capacidade, que se manifestava de modos tão divertidos no conto da menina de cinco anos e meio, a humanidade não seria capaz de criar a Astronomia, a Geologia e a Física.

A parte constituinte seguinte nos processos imaginativos é a associação, ou seja, a junção dos elementos dissociados e alterados. Como já foi notado anteriormente, esta associação pode ter lugar sobre bases diferentes e tomar formas diferentes, que vão da união puramente subjetiva de imagens até à junção científica objetiva, como a que evidencia, por exemplo, a representação geográfica." (p.52)

"Qualquer inventor, mesmo que seja um génio, é sempre o produto do seu tempo e época. A sua criatividade parte de necessidades que foram criadas antes dele e apoia-se nas possibilidades que residem fora dele. É por isso que notamos uma sucessão rigorosa na história do desenvolvimento da técnica e da ciência. Nenhuma invenção ou descoberta científica surge antes de se criarem as condições materiais e psicológicas necessárias para o seu surgimento. A criatividade representa um processo histórico contínuo, em que toda a forma subsequente é definida pela anterior. É exatamente isto que explica a distribuição desproporcional dos inovadores e cientistas entre diferentes classes sociais. As classes privilegiadas dão incomensuravelmente uma percentagem maior de criadores na ciência, na técnica e na arte, porque, de facto, nestas classes existem mais condições para a criação." (p.55)

Os requerimentos da Criatividade (ver capítulo 4)

"Tudo isto, no seu conjunto, serviu de base para afirmar que a fantasia na idade infantil é mais rica e variada do que a fantasia no adulto. No entanto, esta opinião não encontra fundamentação na investigação científica. Sabemos que a experiência da criança é mais pobre do que a experiência do adulto. Sabemos também que os seus interesses são mais simples, elementares e mais pobres; por fim, a sua relação com o seu contexto é igualmente menos complexa, desprovida da precisão e variedade do comportamento da pessoa adulta, sendo que todos estes fatores são importantíssimos definidores do trabalho da imaginação. A imaginação na criança, como mostra esta análise, não é mais rica, mas mais pobre do que a imaginação do homem adulto; ao longo do processo de desenvolvimento da criança também se desenvolve a imaginação e atinge a maturidade na idade adulta." (p.58)

"a imaginação, ao longo do seu desenvolvimento, passa por dois períodos divididos por uma fase crítica. A curva IM representa o desenvolvimento da imaginação no primeiro período. Eleva-se bruscamente e depois, durante bastante tempo, mantém-se no nível atingido. A linha RO, a tracejado, representa o percurso do desenvolvimento da inteligência ou do raciocínio. Este desenvolvimento começa, como se pode ver na figura, mais tarde e aumenta mais lentamente, porque requer uma grande acumulação de experiência e uma maior complexidade na sua elaboração. É só no ponto M que as duas linhas do desenvolvimento da imaginação e do desenvolvimento da inteligência coincidem (..) "A partir do momento do encontro das duas curvas, a da imaginação e a do pensamento no ponto M, o desenvolvimento posterior da imaginação segue, como mostra a linha MN, sensivelmente paralelo à linha do desenvolvimento do pensamento XO. A divergência típica da idade infantil desaparece; a imaginação, estreitamente associada com o pensamento, segue-o agora ao mesmo passo." "uma outra variante, que na figura está simbolizada pela curva MN’, que decresce rapidamente «A imaginação criativa diminui e isto é o caso mais frequente. A exceção é devida apenas aos mais dotados de imaginação talentosa, a maioria dos quais entra a pouco e pouco na prosa da vida quotidiana, enterra os sonhos da juventude, considera o amor uma quimera, etc.»" (p.60)

"A criança pode imaginar muito menos coisas do que um adulto, mas acredita mais nos produtos da sua imaginação e controla-os menos, e por isso a imaginação, no dia a dia, no sentido comum da palavra, isto é, algo de irreal ou inventado, é certamente maior na criança do que no adulto. No entanto, não só o material a partir do qual se constrói a imaginação é mais pobre na criança do que no adulto, como também o caráter das combinações que se juntam a esse material é, na sua qualidade e variedade, inferior em relação às combinações realizadas pelo adulto." (p.61)

A tradução foi feita por João Pedro Fróis a partir do russo. Do que comparei com a versão inglesa, posso dizer que a tradução portuguesa é não só cuidada como mais detalhada.

Não farei uma análise crítica do livro, move-me mais o interesse de sublinhar e reter o conhecimento apresentador Vygotsky. Deste modo destacarei aqui três secções do livro: uma primeira dedicada à definição da criatividade; uma segunda relativa ao processo criativo em ação; e uma terceira sobre o modo de potenciação da criatividade. Assim, sobre o primeiro ponto, Vygotsky dedica-lhe todo o primeiro capítulo, no qual acaba por discutir em profundidade não apenas a criatividade mas também a fantasia que é algo que Bruno Munari defende também como central na criatividade, e já aqui tinha dado conta a propósito do seu livro "Fantasia" (1977).

O que é a criatividade (ver capítulo 1)

"Qualquer ato humano que dá origem a algo novo é referido como um ato criativo, independentemente do que é criado: pode ser um objeto do mundo exterior ou uma construção da mente ou do sentimento que vive e se encontra apenas no homem. Se observarmos o comportamento do homem e toda a atividade que desenvolve, com facilidade reparamos que podemos distinguir dois tipos de atividade. A primeira, que podemos designar de reprodutiva ou reprodutora, está associada, de modo intrínseco, à nossa memória; a sua essência consiste no facto de o homem reproduzir ou repetir modos de comportamento já anteriormente elaborados e produzidos ou ressuscitar traços de impressões anteriores." (p.21)

"Além da atividade reprodutora, é fácil notar no homem outro tipo de atividade que combina e cria. Quando eu, por imaginação, desenho um quadro do futuro, digamos, a vida do homem na sociedade socialista, ou um quadro de uma parte da vida passada e da luta do homem pré-histórico, em ambos os casos, não repito impressões vividas por mim outrora. Não restabeleço simplesmente os traços de excitações nervosas pretéritas que chegaram ao meu cérebro; na realidade, eu nunca vi fosse o que fosse nem desse passado, nem desse futuro, e, no entanto, posso imaginá-lo, formar uma ideia, uma imagem ou um quadro." (p.23)

"O cérebro não é apenas um órgão que se limita a conservar e reproduzir a nossa experiência passada, ele é igualmente um órgão combinatório, que modifica criativamente e cria, a partir dos elementos da experiência passada, novas situações e novos comportamentos. (..) À atividade criadora baseada nas capacidades combinatórias do nosso cérebro, a psicologia chama imaginação ou fantasia." (p.23-24)

Como se processa o ato criativo (ver capítulo 3)

"Antes de criar a personagem de Natacha em Guerra e Paz, Tolstoi teve de detetar as características particulares das duas mulheres que lhe eram próximas; se não o fizesse, não as conseguiria misturar ou fundir na personagem de Natacha. A esta escolha de traços individuais e o abandono de outros podemos na verdade denominar dissociação. Este processo é muito importante em todo o desenvolvimento mental do homem, serve de base do pensamento abstrato e é o fundamento da formação de conceitos." (p.48)

"Vemos deste modo que o exagero, tal como a imaginação, de um modo geral, é tão necessário na arte como na ciência. Não fosse esta capacidade, que se manifestava de modos tão divertidos no conto da menina de cinco anos e meio, a humanidade não seria capaz de criar a Astronomia, a Geologia e a Física.

A parte constituinte seguinte nos processos imaginativos é a associação, ou seja, a junção dos elementos dissociados e alterados. Como já foi notado anteriormente, esta associação pode ter lugar sobre bases diferentes e tomar formas diferentes, que vão da união puramente subjetiva de imagens até à junção científica objetiva, como a que evidencia, por exemplo, a representação geográfica." (p.52)

"Qualquer inventor, mesmo que seja um génio, é sempre o produto do seu tempo e época. A sua criatividade parte de necessidades que foram criadas antes dele e apoia-se nas possibilidades que residem fora dele. É por isso que notamos uma sucessão rigorosa na história do desenvolvimento da técnica e da ciência. Nenhuma invenção ou descoberta científica surge antes de se criarem as condições materiais e psicológicas necessárias para o seu surgimento. A criatividade representa um processo histórico contínuo, em que toda a forma subsequente é definida pela anterior. É exatamente isto que explica a distribuição desproporcional dos inovadores e cientistas entre diferentes classes sociais. As classes privilegiadas dão incomensuravelmente uma percentagem maior de criadores na ciência, na técnica e na arte, porque, de facto, nestas classes existem mais condições para a criação." (p.55)

Os requerimentos da Criatividade (ver capítulo 4)

"Tudo isto, no seu conjunto, serviu de base para afirmar que a fantasia na idade infantil é mais rica e variada do que a fantasia no adulto. No entanto, esta opinião não encontra fundamentação na investigação científica. Sabemos que a experiência da criança é mais pobre do que a experiência do adulto. Sabemos também que os seus interesses são mais simples, elementares e mais pobres; por fim, a sua relação com o seu contexto é igualmente menos complexa, desprovida da precisão e variedade do comportamento da pessoa adulta, sendo que todos estes fatores são importantíssimos definidores do trabalho da imaginação. A imaginação na criança, como mostra esta análise, não é mais rica, mas mais pobre do que a imaginação do homem adulto; ao longo do processo de desenvolvimento da criança também se desenvolve a imaginação e atinge a maturidade na idade adulta." (p.58)

"a imaginação, ao longo do seu desenvolvimento, passa por dois períodos divididos por uma fase crítica. A curva IM representa o desenvolvimento da imaginação no primeiro período. Eleva-se bruscamente e depois, durante bastante tempo, mantém-se no nível atingido. A linha RO, a tracejado, representa o percurso do desenvolvimento da inteligência ou do raciocínio. Este desenvolvimento começa, como se pode ver na figura, mais tarde e aumenta mais lentamente, porque requer uma grande acumulação de experiência e uma maior complexidade na sua elaboração. É só no ponto M que as duas linhas do desenvolvimento da imaginação e do desenvolvimento da inteligência coincidem (..) "A partir do momento do encontro das duas curvas, a da imaginação e a do pensamento no ponto M, o desenvolvimento posterior da imaginação segue, como mostra a linha MN, sensivelmente paralelo à linha do desenvolvimento do pensamento XO. A divergência típica da idade infantil desaparece; a imaginação, estreitamente associada com o pensamento, segue-o agora ao mesmo passo." "uma outra variante, que na figura está simbolizada pela curva MN’, que decresce rapidamente «A imaginação criativa diminui e isto é o caso mais frequente. A exceção é devida apenas aos mais dotados de imaginação talentosa, a maioria dos quais entra a pouco e pouco na prosa da vida quotidiana, enterra os sonhos da juventude, considera o amor uma quimera, etc.»" (p.60)

"A criança pode imaginar muito menos coisas do que um adulto, mas acredita mais nos produtos da sua imaginação e controla-os menos, e por isso a imaginação, no dia a dia, no sentido comum da palavra, isto é, algo de irreal ou inventado, é certamente maior na criança do que no adulto. No entanto, não só o material a partir do qual se constrói a imaginação é mais pobre na criança do que no adulto, como também o caráter das combinações que se juntam a esse material é, na sua qualidade e variedade, inferior em relação às combinações realizadas pelo adulto." (p.61)

A tradução foi feita por João Pedro Fróis a partir do russo. Do que comparei com a versão inglesa, posso dizer que a tradução portuguesa é não só cuidada como mais detalhada.

setembro 06, 2018

Avicii: Necessidades e Realização Pessoal

Acabei de ver o documentário "Avicii: True Stories" (2017) que recomendo vivamente a quem tiver interesse nas indústrias criativas, e claro no mundo da música. O melhor do filme é conseguir traçar toda a curva evolutiva do criativo, enquadrando a sua proveniência, valores e mundo, enquanto coloca a nu o desenlace quase natural que viria a acontecer apenas um ano depois do filme lançado. Aliás, em vários momentos, alguns dos entrevistados quase parecem falar como prenúncio. Existem algumas notas sobre o filme e Avicii que quero aqui deixar, ainda que não sejam nada de muito novo, são mais assunções sobre o processo criativo, o seu progresso, e potencial embate assim como algumas alternativas a esse embate.

Não existirá, em 2018, quem não tenha ouvido uma melodia do músico, e isso dá conta do modo como ele impactou o planeta à sua passagem. Se isso se deve à excelente equipa de promoção e divulgação do seu trabalho, deve-se ainda mais à sua total obsessão com a arte. Existem vários momentos no filme em que Avicii me recorda Cristiano Ronaldo (entre tantos outros, mas também imensamente mediático e contemporâneo). 16 ou mais horas em cima da criação, sempre a aperfeiçoar, sempre à procura do seu melhor. Se Ronaldo anda sempre com a bola, Avicii andava sempre com o Mac (nem poucas horas depois de uma operação como se vê nesta imagem).

A necessidade criativa é algo absolutamente intrínseco e que salta à vista nos exemplos de maior sucesso, com pessoas que vivem e respiram aquilo que fazem. Conseguem amar mais o trabalho que qualquer outra pessoa, mesmo mais do que a si próprios. Deste modo acabam transcendendo-se, e em consequência transcendendo os seus frutos, criando o novo, o nunca visto, o original. Começam pela cópia e pelo remix, mas em pouco tempo, de tanto obsessivamente criar, acabam a inventar, a inovar.

O documentário é bom porque mostra também o outro lado da criatividade desenfreada, em busca da constante ultrapassagem de si, até ao embate na parede. Avicii bateu na parede quando percebeu que não tinha mais nada para ultrapassar. Os concertos deixaram de o fazer feliz, e tudo passou a ser stress e ansiedade. Avicii já não tocava porque interiormente assim o desejava, mas apenas porque era essa a vontade de outros, o que acabou a destruir a sua força motivacional (cf. com a "teoria da auto-determinação" de Deci e Ryan). Por outro lado, e seguindo Maslow e a sua Pirâmide das Necessidades Humanas (ver diagrama acima), Avicii cumpriu todas as necessidades, não havia mais nada na pirâmide para ele. A realização pessoal foi total, estando todas as outras necessidades também plenamente garantidas, o que fazer quando nos realizámos plenamente até ao topo?

Provavelmente a única maneira de lidar com tal passa por desenhar novos sonhos, de preferência impossíveis. O Cristiano Ronaldo tem um Mundial para ganhar, Avicii precisava de algo que lhe garantisse curiosidade e desejo, e desse modo "necessidade". Não existindo tal dentro da arte, é preciso abrir as palas da realidade, ver para além do nicho de realidade a que nos deixámos sucumbir. Avicii terá cometido o erro de se fechar no mundo da música, ou de se rodear de pessoas que limitaram o seu mundo e universo. Viajava e visitava lugares belos, paradisíacos e em parte inacessíveis, mas nada disso serviria a motivação, isso não passavam de recompensas extrínsecas, totalmente incapazes de puxar pelo seu interior. Avicii precisava de ter encontrado outro objeto em que pudesse descarregar toda a sua energia criativa, que o desafiasse a ir além de si próprio, que lhe colocasse obstáculos reais. Tinha demasiada energia, tinha necessidade de se realizar em algo que o estimulasse, mas isso só poderia ter chegado por via da dificuldade, da impossibilidade. Pensemos em Arthur Rimbaud.

Não existirá, em 2018, quem não tenha ouvido uma melodia do músico, e isso dá conta do modo como ele impactou o planeta à sua passagem. Se isso se deve à excelente equipa de promoção e divulgação do seu trabalho, deve-se ainda mais à sua total obsessão com a arte. Existem vários momentos no filme em que Avicii me recorda Cristiano Ronaldo (entre tantos outros, mas também imensamente mediático e contemporâneo). 16 ou mais horas em cima da criação, sempre a aperfeiçoar, sempre à procura do seu melhor. Se Ronaldo anda sempre com a bola, Avicii andava sempre com o Mac (nem poucas horas depois de uma operação como se vê nesta imagem).

A necessidade criativa é algo absolutamente intrínseco e que salta à vista nos exemplos de maior sucesso, com pessoas que vivem e respiram aquilo que fazem. Conseguem amar mais o trabalho que qualquer outra pessoa, mesmo mais do que a si próprios. Deste modo acabam transcendendo-se, e em consequência transcendendo os seus frutos, criando o novo, o nunca visto, o original. Começam pela cópia e pelo remix, mas em pouco tempo, de tanto obsessivamente criar, acabam a inventar, a inovar.

O diagrama em pirâmide surgiu da teoria psicológica de Abraham Maslow sobre a Hierarquia das Necessidades, publicada em 1943

Avicii fez, entre 2008 e 2016, mais de 800 espetáculos.

Provavelmente a única maneira de lidar com tal passa por desenhar novos sonhos, de preferência impossíveis. O Cristiano Ronaldo tem um Mundial para ganhar, Avicii precisava de algo que lhe garantisse curiosidade e desejo, e desse modo "necessidade". Não existindo tal dentro da arte, é preciso abrir as palas da realidade, ver para além do nicho de realidade a que nos deixámos sucumbir. Avicii terá cometido o erro de se fechar no mundo da música, ou de se rodear de pessoas que limitaram o seu mundo e universo. Viajava e visitava lugares belos, paradisíacos e em parte inacessíveis, mas nada disso serviria a motivação, isso não passavam de recompensas extrínsecas, totalmente incapazes de puxar pelo seu interior. Avicii precisava de ter encontrado outro objeto em que pudesse descarregar toda a sua energia criativa, que o desafiasse a ir além de si próprio, que lhe colocasse obstáculos reais. Tinha demasiada energia, tinha necessidade de se realizar em algo que o estimulasse, mas isso só poderia ter chegado por via da dificuldade, da impossibilidade. Pensemos em Arthur Rimbaud.

Tim Bergling, aka Avicii, [1989 - 2018]

agosto 11, 2018

Scott McCloud, professor ou criador

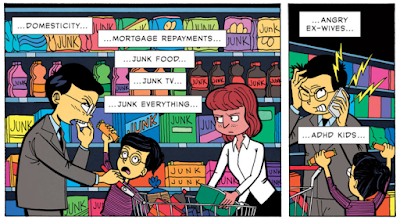

"The Sculptor" (2015) é a primeira grande obra de ficção de Scott McCloud, que apesar de ter tido uma breve passagem pela ficção nos anos 1980 se tornou, ao longo das últimas três décadas, no mais respeitado teórico do meio de banda desenhada (BD). Autor de três obras obrigatórias para quem quer que pretenda estudar o meio — "Understanding Comics" (1993), "Reinventing Comics" (2000), e "Making Comics" (2006) —, palestrante nas mais reputadas empresas internacionais, desde a TED Global à Google e Pixar, assim como universidades, do MIT a Stanford, ganhador de imensos prémios por todo o seu trabalho de desconstrução da BD. McCloud é não apenas reconhecido pelo seu trabalho, mas também por tudo o que deu à banda desenhada no modo como tem contribuído para a afirmação da mesma fora do seu próprio nicho. Por tudo isto, uma obra sua de ficção não poderia deixar de ser recebida com gigantescas expectativas. O que é que o maior teórico do meio teria para nos oferecer? Demorei a lê-lo, apesar de o ter comprado quando saiu, muito porque percebi que as expectativas estavam demasiado altas, e as primeiras resenhas davam conta do gorar das mesmas. Li-o agora, passados três anos e já sem expectativas, posso dizer que cumpre, mas talvez porque me tenha interessado mais em compreender a diferença entre o professor e o criador.

Sobre o livro em si, apenas breves notas. No aspeto formal, McCloud nada arrisca, cumpre com o que de mais conservador podemos ter no meio, o que é em parte uma das grandes decepções da obra, tendo em conta tudo o que sempre defendeu quanto à renovação da BD. No campo das ideias McCloud não surpreende, mas leva-nos consigo, dá-nos a mão e deixa-nos ver o seu mundo, colocando no papel muito de si, do seu íntimo e do seu mundo. Os seus desaires, ânsias, desejos, medos e vertigens estão ali bem plasmados. Será fácil aos criadores, de qualquer arte, reverem-se no personagem principal, e o mais interessante é que apesar de nos apresentar o drama do criador artístico, McCloud foge totalmente ao cânone dos seus objetivos, algo que se liga claramente à sua concepção do mundo, e se podendo parecer vazio em certos momentos, acaba sendo o mais brilhante e relevante de todo o livro pela sua originalidade. E no entanto, apesar de conseguir criar algo particularmente interessante, não deixa de apresentar um trabalho com imensas fragilidades, nomeadamente no campo do storytelling, mesmo seguindo uma fórmula conservadora para o fazer, o que acaba sendo uma decepção.

George Bernard Shaw cunhou uma das frases mais célebres da história sobre os teóricos e professores, "Quem pode, faz. Quem não pode, ensina." (1903), e que acabou passando a provérbio sob a forma ligeiramente adulterada: "Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina.". Esta visão da realidade poderia ser aqui facilmente evocada, já que McCloud apesar de reconhecido como um grande professor de BD, parece não conseguir depois na prática dar asas àquilo que define e defende quando passa ao ato de criar. Será então McCloud, e a grande maioria dos professores, como eu, meros frustrados das profissões de que falam? Mas como é que alguém que se torna respeitado mundialmente pela forma como desconstrói uma arte pode "não poder" ou "não saber" dessa arte?

A resposta encontrei-a num outro provérbio, de autor anónimo, apesar de erradamente surgir na net associado a Aristóteles: "Quem sabe, faz. Quem compreende, ensina.". E é exatamente isto, é absolutamente isto que temos em McCloud, alguém que compreende o meio como nenhum outro, não faz, antes ensina a fazer. Claro que isto não resolve a questão, porque se compreende como pode não saber?

Para responder a isto tenho de ir um outro conceito, o do "conhecimento tácito", definido por Michael Polanyi em 1958, que nos diz que "podemos saber mais do que aquilo que podemos dizer", e desse modo defende que existe muito conhecimento que não pode ser descrito, ou ensinado de forma alternativa à mímica, experiência e tentativa e erro. Os exemplos clássicos são o andar de bicicleta, tocar piano ou simplesmente martelar um prego. Estes casos envolvem competências que não podem ser aprendidas através da escrita ou qualquer meio que não seja a experiência concreta das suas ações. O processo de aprendizagem decorre por meio da incorporação somática, e uma vez apreendido não se torna por isso mais fácil de explicar.

E é isto que aqui temos. Na verdade não é possível explicar ou ensinar, de forma explícita, o processo criativo por detrás de qualquer arte. O que se pode fazer é abrir janelas para esse processo, nomeadamente desconstruir o processo, as suas perspectivas, os conceitos e objetivos, o resto advém pelo fazer, imitando e experimentando. Não estou a dizer que não se podem treinar pessoas, claro que podem, é isso que fazem os professores de instrumento musical, os treinadores de qualquer desporto, ou aquilo que os antigos mestres faziam nas guildas de cada profissão. Mas estes não fazem discursos sobre as qualidades do desporto ou instrumento, estes mostram como fazer, e atuam modelando o fazer com indicações diretas sobre a ação, em busca do que consideram o caminho a seguir. Tudo isto é limitado à ação, mas no mundo complexo de hoje não chega agir, a não ser que se seja uma estrela incontestável, é preciso compreender a ação e a razão da mesma, é preciso elaborar sobre a mesma, é preciso competências reflexivas sobre o meio em que se trabalha. Um artista não vive do que faz, vive do que consegue vender. Por isso precisa de aprender mais do que a simplesmente fazer, precisa de se compreender a si e aos outros, e para isso precisa de compreender aquilo que faz.

Ora para compreender aquilo que se faz não chega ter treinadores, são precisos professores, pessoas capazes de desconstruir a ação em blocos de informação e de exprimi-los num modo que seja entendida pelos outros. Não é alguém excelente a fazer, para o ser teria de dedicar todo o tempo a fazer em vez de passar todo o tempo a tentar compreender. No fundo, o professor tem de ser alguém excelente a desconstruir a realidade e a transformá-la em algo a que todos os outros possam mais facilmente aceder. O professor abre novas janelas sobre o trabalho dos outros ajudando todos os envolvidos a compreenderem melhor o que fazem e porque o fazem. É este o papel do professor, é isto que McCloud faz de modo brilhante nos seus livros de não-ficção.

Para terminar, e porque me envolvi pessoalmente acima no texto, tenho de deixar a minha visão particular do tema. Cresci a amar cinema, via muitas horas, entre os 12 e os 15 anos, passei fins-de-semana completos encerrado em salas de vídeo a ver filmes, em cada fim-de-semana conseguia ver entre 5 a 10 novos filmes, ao que se acrescentavam os 2 filmes semanais em sala de cinema. Antes de ter condições para começar a fazer cinema, comecei a ler sobre cinema, não só as revistas da altura — Premiere e Cahiers du Cinema, etc. — mas também obras de teóricos da arte — Mitry, Bazin, Sadoul, Metz, Henri Agel, Eduardo Geada, etc. Quando finalmente tive a minha primeira câmara pelos 17/18 anos fiz muitas experiências, mais tarde cheguei a fazer alguns filmes com colegas, mas quando olhava para trás, nada do que tinha feito me satisfazia (algumas obras ainda estão online). Preferia as obras dos meus colegas, sentia que eles eram melhores que eu. Eu sabia o que queria, tinha a noção teórica do que queria criar, mas não chegava lá. Hoje sei que não chegava lá porque precisava de ter experimentado mais, fazer, fazer, fazer, mas também sei que aquilo que falhou foi precisamente a motivação para continuar a fazer. O que eu gostava verdadeiramente era de desconstruir as obras, de as desagregar em elementos, de as autopsiar em busca de respostas e razões para o que de novo e original cada autor conseguia apresentar. Apreciar o modo como conseguiam reinventar-se a cada nova obra, como conseguiam superar os limites estabelecidos e surpreender-nos, tentar compreender como isso contribuía para a criação de novas formas de fazer, novas formas de compreender a realidade, novas formas de dar significado ao que somos. Porque a criação artística não é mero ato criativo, no meu modo pessoal de encarar a arte, a criação objetiva sempre à expressão humana, e fazê-lo de um modo diferente implica abrir novas potencialidades expressivas ao ser humano. Por isso sempre me movi pela compreensão do processo criativo e seus aspetos de inovação e originalidade, e talvez por isto tenha acabado por me tornar professor e não cineasta!

Os três livros de não-ficção de Scott McCloud

Sobre o livro em si, apenas breves notas. No aspeto formal, McCloud nada arrisca, cumpre com o que de mais conservador podemos ter no meio, o que é em parte uma das grandes decepções da obra, tendo em conta tudo o que sempre defendeu quanto à renovação da BD. No campo das ideias McCloud não surpreende, mas leva-nos consigo, dá-nos a mão e deixa-nos ver o seu mundo, colocando no papel muito de si, do seu íntimo e do seu mundo. Os seus desaires, ânsias, desejos, medos e vertigens estão ali bem plasmados. Será fácil aos criadores, de qualquer arte, reverem-se no personagem principal, e o mais interessante é que apesar de nos apresentar o drama do criador artístico, McCloud foge totalmente ao cânone dos seus objetivos, algo que se liga claramente à sua concepção do mundo, e se podendo parecer vazio em certos momentos, acaba sendo o mais brilhante e relevante de todo o livro pela sua originalidade. E no entanto, apesar de conseguir criar algo particularmente interessante, não deixa de apresentar um trabalho com imensas fragilidades, nomeadamente no campo do storytelling, mesmo seguindo uma fórmula conservadora para o fazer, o que acaba sendo uma decepção.

Capa de "The Sculptor" (2015)

George Bernard Shaw cunhou uma das frases mais célebres da história sobre os teóricos e professores, "Quem pode, faz. Quem não pode, ensina." (1903), e que acabou passando a provérbio sob a forma ligeiramente adulterada: "Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina.". Esta visão da realidade poderia ser aqui facilmente evocada, já que McCloud apesar de reconhecido como um grande professor de BD, parece não conseguir depois na prática dar asas àquilo que define e defende quando passa ao ato de criar. Será então McCloud, e a grande maioria dos professores, como eu, meros frustrados das profissões de que falam? Mas como é que alguém que se torna respeitado mundialmente pela forma como desconstrói uma arte pode "não poder" ou "não saber" dessa arte?

A resposta encontrei-a num outro provérbio, de autor anónimo, apesar de erradamente surgir na net associado a Aristóteles: "Quem sabe, faz. Quem compreende, ensina.". E é exatamente isto, é absolutamente isto que temos em McCloud, alguém que compreende o meio como nenhum outro, não faz, antes ensina a fazer. Claro que isto não resolve a questão, porque se compreende como pode não saber?

Para responder a isto tenho de ir um outro conceito, o do "conhecimento tácito", definido por Michael Polanyi em 1958, que nos diz que "podemos saber mais do que aquilo que podemos dizer", e desse modo defende que existe muito conhecimento que não pode ser descrito, ou ensinado de forma alternativa à mímica, experiência e tentativa e erro. Os exemplos clássicos são o andar de bicicleta, tocar piano ou simplesmente martelar um prego. Estes casos envolvem competências que não podem ser aprendidas através da escrita ou qualquer meio que não seja a experiência concreta das suas ações. O processo de aprendizagem decorre por meio da incorporação somática, e uma vez apreendido não se torna por isso mais fácil de explicar.

Painel de Scott McCloud de "Understanding Comics" sobre a abstração da realidade.

E é isto que aqui temos. Na verdade não é possível explicar ou ensinar, de forma explícita, o processo criativo por detrás de qualquer arte. O que se pode fazer é abrir janelas para esse processo, nomeadamente desconstruir o processo, as suas perspectivas, os conceitos e objetivos, o resto advém pelo fazer, imitando e experimentando. Não estou a dizer que não se podem treinar pessoas, claro que podem, é isso que fazem os professores de instrumento musical, os treinadores de qualquer desporto, ou aquilo que os antigos mestres faziam nas guildas de cada profissão. Mas estes não fazem discursos sobre as qualidades do desporto ou instrumento, estes mostram como fazer, e atuam modelando o fazer com indicações diretas sobre a ação, em busca do que consideram o caminho a seguir. Tudo isto é limitado à ação, mas no mundo complexo de hoje não chega agir, a não ser que se seja uma estrela incontestável, é preciso compreender a ação e a razão da mesma, é preciso elaborar sobre a mesma, é preciso competências reflexivas sobre o meio em que se trabalha. Um artista não vive do que faz, vive do que consegue vender. Por isso precisa de aprender mais do que a simplesmente fazer, precisa de se compreender a si e aos outros, e para isso precisa de compreender aquilo que faz.

Página de "Understanding Comics" em que McCloud explica a economia do storytelling.

Ora para compreender aquilo que se faz não chega ter treinadores, são precisos professores, pessoas capazes de desconstruir a ação em blocos de informação e de exprimi-los num modo que seja entendida pelos outros. Não é alguém excelente a fazer, para o ser teria de dedicar todo o tempo a fazer em vez de passar todo o tempo a tentar compreender. No fundo, o professor tem de ser alguém excelente a desconstruir a realidade e a transformá-la em algo a que todos os outros possam mais facilmente aceder. O professor abre novas janelas sobre o trabalho dos outros ajudando todos os envolvidos a compreenderem melhor o que fazem e porque o fazem. É este o papel do professor, é isto que McCloud faz de modo brilhante nos seus livros de não-ficção.

Para terminar, e porque me envolvi pessoalmente acima no texto, tenho de deixar a minha visão particular do tema. Cresci a amar cinema, via muitas horas, entre os 12 e os 15 anos, passei fins-de-semana completos encerrado em salas de vídeo a ver filmes, em cada fim-de-semana conseguia ver entre 5 a 10 novos filmes, ao que se acrescentavam os 2 filmes semanais em sala de cinema. Antes de ter condições para começar a fazer cinema, comecei a ler sobre cinema, não só as revistas da altura — Premiere e Cahiers du Cinema, etc. — mas também obras de teóricos da arte — Mitry, Bazin, Sadoul, Metz, Henri Agel, Eduardo Geada, etc. Quando finalmente tive a minha primeira câmara pelos 17/18 anos fiz muitas experiências, mais tarde cheguei a fazer alguns filmes com colegas, mas quando olhava para trás, nada do que tinha feito me satisfazia (algumas obras ainda estão online). Preferia as obras dos meus colegas, sentia que eles eram melhores que eu. Eu sabia o que queria, tinha a noção teórica do que queria criar, mas não chegava lá. Hoje sei que não chegava lá porque precisava de ter experimentado mais, fazer, fazer, fazer, mas também sei que aquilo que falhou foi precisamente a motivação para continuar a fazer. O que eu gostava verdadeiramente era de desconstruir as obras, de as desagregar em elementos, de as autopsiar em busca de respostas e razões para o que de novo e original cada autor conseguia apresentar. Apreciar o modo como conseguiam reinventar-se a cada nova obra, como conseguiam superar os limites estabelecidos e surpreender-nos, tentar compreender como isso contribuía para a criação de novas formas de fazer, novas formas de compreender a realidade, novas formas de dar significado ao que somos. Porque a criação artística não é mero ato criativo, no meu modo pessoal de encarar a arte, a criação objetiva sempre à expressão humana, e fazê-lo de um modo diferente implica abrir novas potencialidades expressivas ao ser humano. Por isso sempre me movi pela compreensão do processo criativo e seus aspetos de inovação e originalidade, e talvez por isto tenha acabado por me tornar professor e não cineasta!

fevereiro 11, 2018

A cultura de imitação chinesa

É um dos pilares da civilização, base da educação e sobrevivência, o ato de imitar. Começa na figura dos pais, segue para os irmãos e familiares, continua com os amigos, depois colegas de trabalho, e nunca termina. No entanto existe uma distintiva atitude perante este ato, intrinsecamente humano, entre as culturas ocidental e oriental. No ocidente, esquecemos a importância da imitação, aceitamos o remix com dificuldade, já no oriente, a imitação é vista como o objetivo último. Se já não nos surpreende ver todo o tipo de cópias de roupas ou eletrodomésticos de marcas europeias criadas na China, ver cidades ocidentais completamente replicadas do outro lado do planeta ainda nos espanta.

O boom económico, movido por um capitalismo assente numa escala gigantesca, tem permitido à China desenvolver-se nas mais diversas direções, mesmo naquelas em que nenhum ocidental algum dia pensaria. Já sabíamos que existiam cidades fantasma gigantescas por lá, com os números a mostrar que a China se tornou também numa fábrica de cimento, mas ter cidades réplica, como Tianducheng de Paris, ou Suzhou com a sua própria Tower Bridge, ou uma Thames Town é algo que nos provoca e questiona. Os jornais referem-se a este fenómeno, como "falso", "bizarro" ou até mesmo como "roubo".

No ocidente somos movidos por uma "necessidade" de nos singularizarmos, de nos tornarmos diferentes, não queremos ser bons, queremos ser melhores, a imitação é vista como ato menor e de incapacidade. Já no oriente, base da cultura assente na colaboração em vez da competição, a imitação indica respeito, o conhecimento e aceitação do outro, o "ser igual" é o objetivo, não o "ser melhor". Isto explica muitas das diferenças entre a China e os EUA, nomeadamente das leituras que fazem dos valores do copyright, da inovação, da criatividade e arte, e da vida.

Apenas para nos provocar e desafiar, deixo algumas constatações:

Tianducheng, China

O boom económico, movido por um capitalismo assente numa escala gigantesca, tem permitido à China desenvolver-se nas mais diversas direções, mesmo naquelas em que nenhum ocidental algum dia pensaria. Já sabíamos que existiam cidades fantasma gigantescas por lá, com os números a mostrar que a China se tornou também numa fábrica de cimento, mas ter cidades réplica, como Tianducheng de Paris, ou Suzhou com a sua própria Tower Bridge, ou uma Thames Town é algo que nos provoca e questiona. Os jornais referem-se a este fenómeno, como "falso", "bizarro" ou até mesmo como "roubo".

Tianducheng, China

Tower Bridge, Suzhou, China

No ocidente somos movidos por uma "necessidade" de nos singularizarmos, de nos tornarmos diferentes, não queremos ser bons, queremos ser melhores, a imitação é vista como ato menor e de incapacidade. Já no oriente, base da cultura assente na colaboração em vez da competição, a imitação indica respeito, o conhecimento e aceitação do outro, o "ser igual" é o objetivo, não o "ser melhor". Isto explica muitas das diferenças entre a China e os EUA, nomeadamente das leituras que fazem dos valores do copyright, da inovação, da criatividade e arte, e da vida.

Apenas para nos provocar e desafiar, deixo algumas constatações:

Criámos a ideia de que se não nos destacarmos não sobreviveremos por habitarmos um mundo com excesso de população, no entanto vivemos num continente que nem metade da população da China possui.

A Europa viveu durante muito tempo entre estes dois pólos, gerindo a relevância entre a competição e a colaboração, no entanto nas últimas duas décadas, em contra-ciclo com os valores de união que conduziram ao alargamento dos países da União Europeia, passou a adotar mais e mais lógicas societais diretamente importadas dos EUA.

Não existe original porque não existe criação no vazio, a base da criação é a imitação, no entanto desprezamos por completo aquele que imita.

janeiro 29, 2018

Projetual sim, mas não em modo exclusivo

"Lifelong Kindergarten" (2017) é o mais recente livro de Mitchel Resnick, professor do MIT Media Lab e criador do Scratch, sobre o qual devo começar por dizer que não é um livro de ciência, é um livro de divulgação de ciência. Neste sentido, e apesar de ter o selo da MIT Press, vem juntar-se ao livro “Whiplash” (2016) de Joi Ito (diretor do MIT Media Lab), que também se foca mais no dar a conhecer e menos nos fundamentos. Seguem ambos um mesmo padrão: escrita leve, escorreita, sintética, que podemos ler muito rapidamente para conhecer contornos gerais. Contudo, se tive críticas a apontar a Joi Ito, Resnick não passa incólume, não por seguir a mesma abordagem de divulgação, mas antes pela filosofia de base que suporta o que dizem, e que apresentam ambos, como se fossem caminhos únicos, sem alternativa, que todos deveríamos seguir. Também não será aqui, num texto de blog, que poderei desmontar e contra-argumentar, estou a escrever artigos mais longos ligados ao assunto, que mais tarde aqui darei conta, mas para já deixo algumas das linhas gerais suscitadas por esta leitura.

Começando pelo melhor, temos um sumário do trabalho de Resnick, daquilo que veio a dar-nos o Scratch, não apenas a ferramenta, mas a Comunidade Scratch, que é o culminar de um esforço iniciado por Papert há quase 40 anos, que Resnick soube muito bem continuar. Deste modo, talvez o mais importante do livro seja a apresentação e discussão, que perpassa todo o livro, sobre a criação e gestão das Computer Clubhouses, ou seja os clubes em que as crianças aprendem a programar, entre outras atividades ligadas às tecnologias. A filosofia de base é o melhor do livro, professa a visão de Resnick, que não sendo nova, pode e deve servir àqueles que desejem enveredar por este tipo de associações ou grupos de aprendizagem. Tenho sido um seguidor de Papert e Resnick desde sempre, e muito do meu fascínio com o seu trabalho está ligado à filosofia que suporta estas comunidades de crianças e que assenta no brincar, no aprender fazendo, no colaborativo e na partilha.

Indo agora ao pior, ou o problema que tanto me incomodou: a monodirecionalidade da abordagem, que acaba parecendo-se mais com uma religião, com as suas crenças de que é possível fazer tudo com o mesmo “martelo”, mesmo quando se reconhece que as crianças são todas diferentes. Resnick reconhece as diferenças entre crianças mas não reconhece a diferença entre métodos de ensino, e isso é um problema grave. Não porque não os conheça, mas simplesmente opta por ignorar os mesmos, e defender o seu modelo como caminho único. O elefante no meio da sala de Resnick, é a defesa intransigente do construcionismo quando sabemos que nem todos os conteúdos são adaptáveis a essa abordagem de ensino. Quando sabemos que a forma e a estrutura é apenas uma parte de um todo, que tem de ter um conteúdo e um significado. Pensar que se pode ensinar tudo por meio de estratégias projetuais é no mínimo ingénuo.

Só que o problema agrava-se, e bastante, quando Resnick chega ao seu 4º e último “P”, o do “Play”. Para suportar a sua preferência pelo conceito de “playfulness” em vez de “play”, Resnick vai suportar-se nas vivências de Anne Frank durante o tempo em que esteve presa. Considero este momento marcante em toda a leitura, porque dá conta do paradoxo apresentado ao longo de todo o livro. Resnick diz-nos que aprendeu mais sobre o conceito de Play a partir da visita que fez à casa de Anne Frank, em Amesterdão, do que a partir da conferência sobre tecnologias de videojogos em que estava a participar nessa cidade. Pode parecer uma banalidade, e até pode parecer suportar a ideia que o autor quer defender, mas contém a essência da limitação da abordagem construcionista.