Apenas 50 anos após a sua morte, Florença que tinha exilado Dante (1265-1321), resolveu reganhar consciência e como tributo criar o Departamento de Estudos da Divina Comédia, oferecendo o cargo de diretor a Giovanni Boccaccio, poeta que tinha já escrito uma biografia sobre Dante (1357). Depois disso nada mais seria igual, a influência de Dante iria estender-se no espaço e no tempo, influenciando criações em todos os media e artes, como nenhuma outra obra, talvez rivalizada apenas pela própria Bíblia. Dante foi perseguido em vida, mas imortalizado na sua morte.

Tradução de Vasco Graça Moura na Quetzal; tradução de Hernani Donato da Cultrix; e o livro com todas as pranchas criadas por Gustave Doré.

Não é hoje muito relevante compreender os problemas de Dante em Florença já que as razões se prenderam com os clãs familiares da época e a relação entre a igreja e os governos. Mas é importante compreender que a Divina Comédia, escrito em exílio, funciona como uma espécie de resposta a todos aqueles que o perseguiram, uma vez que vão sendo amiúde distribuídos pela jornada encetada, do Inferno ao Paraíso, passando pelo Purgatório. Talvez não tenha sido fácil para muitos, ler no texto, escrito na língua comum, o Toscano e que viria a servir de base ao Italiano de hoje, acessível a toda a população letrada e não apenas a elite, os pecados e os potenciais castigos esperados. Num tempo, ainda muito dominado pela obscuridade, ver plasmado num conjunto de linhas a descrição daquilo que os esperava após a morte, terá tido o seu efeito. Mas talvez mais interessante, é que esse efeito, talvez pensado por Dante, foi muito para além dos seus alvos e tempo, nos séculos que se sucederam, mesmo com o Renascentismo e depois o Iluminismo, Dante continuou a pairar sobre nós, e isso é em parte aquilo que mais me intrigou ao longo de toda a leitura, e que procurei tentar perceber, tanto a partir do texto como de leituras adicionais.

"Os círculos do Inferno de Dante" (1481) de Sandro Botticelli

"Inferno" (1826) por William Blake

Mas antes de entrar nessa discussão, quero dar conta de forma muito sucinta do impacto que já referi acima, mas referindo alguns exemplos. Assim a originalmente intitulada “Comedia”, seria rebatizada de “Divina Comédia” por Boccaccio, especula-se que muito por influência da terceira parte, o Paraíso, de que falarei a seguir. No século seguinte, nada menos que Sandro Botticelli (1481) desenvolverá o primeiro grande conjunto de ilustrações para a “Divina Comédia”. Depois, Geoffrey Chaucer, que tal como Dante, se tornaria pai de uma das línguas de hoje, no caso o Inglês, com a sua obra “The Canterbury Tales” (1483), não só traduziria como reconheceria nas suas obras a influência de Dante. Depois em 1667 seria a vez de John Milton confrontar diretamente a obra a de Dante com o seu grande poema épico “Paraíso Perdido”. Balzac também não se coibiria de batizar a sua série de romances sociais como “A Comédia Humana” (1850), numa clara referência à Comédia. Depois William Blake faria mais um conjunto de ilustrações para a Divina Comédia (1826), mas a sua morte impossibilitaria terminar o trabalho iniciado, contudo esse mesmo seria retomado por Gustave Doré (1861) que viria a oferecer à obra uma ilustração por canto, e de tal forma relevante, que nos dias de hoje se torna quase indissociável da Comédia. Ainda no século XIX a música faria grandes homenagens, com "A Sinfonia de Dante" por Liszt (1856) e "Francesca da Rimini" de Tchaikovsky (1876). Já no século XX, Salvador Dali (1950) não poderia passar sem realizar uma tentativa de ilustrar a Comédia, e por fim não poderia deixar de citar, a fantástica escultura a “Porta do Inferno” por Auguste Rodin (1917).

“Porta do Inferno” (1917) de Auguste Rodin

Contudo o reconhecimento não se limita às artes. Fora delas, na própria ciência, Dante foi reconhecido, e pode-se dizer mesmo que pode ter servido de motor a algumas das principais ideias da Renascença italiana, existindo quem associe o pensamento de Galileu Galilei à Divina Comédia. A verdade é que lendo a obra, por várias vezes nos deparamos com ideias sobre a realidade baseadas em ciência e não mero senso comum, desde a Terra esférica, à força da gravidade, passando pela astronomia, e até o próprio método experimental. Isto demonstra várias coisas, primeiro que a idade média, ainda que aqui tardia, não foi as trevas que durante muitos anos se venderam e que tiveram de esperar pela Renascença para voltar à vida. Por outro lado, Dante cita abundantemente Aristoteles e vários outros pensadores gregos e romanos, ou seja a sua formação estava muito longe de se encerrar por um véu teológico, como por vezes a obra parece querer fazer crer.

Dante Alighieri

Aliás, tenho de dizer que talvez aquilo que mais me impressionou na leitura de Dante, foi a avidez com que referenciava autores e criadores, das artes, ciência e teologia. Aliás, veja-se desde logo o facto de Dante iniciar a sua jornada pelo Inferno pela mão de ninguém menos do que o poeta do grande épico da Roma Antiga, Virgilio, com quem vai dialogando trazendo para dentro da sua obra factos da história de Roma. Mas são inúmeras as citações, e por isso a certa altura questionava-me sobre algo que já me fui questionando nesta minha senda pela leitura dos clássicos, e que tem que ver com a proximidade entre o discurso académico e o discurso das obras clássicas imortais. São raras as obras que perduraram, que não referenciaram quem veio antes de si. Se numa primeira impressão podemos ficar com aquela ideia do senso comum, de que o autor está apenas a dar espaço à vaidade de mostrar que conhece, na verdade é muito mais do que isso, sendo homenagem, é mais, porque é antes o reconhecimento do conhecimento e civilização até ali construída. É identificação com as ideias e mundo dos que nos precederam, para a partir deles ir mais longe. O conhecimento só se eleva assente nos ombros daqueles que nos precederam. É por isso que é importante estudá-los, lê-los, conhecê-los. Não se cria no vazio, ou cria, mas nunca teríamos chegado até ao ponto civilizacional em que nos encontramos, se cada um de nós, tivesse sempre reiniciado o processo do zero.

Por isso não admira ler Cervantes, Shakespeare, ou Virgilio, ou ainda Marco Aurélio e Montaigne, ou mais recentemente Dostoiévski, Tolstoi, Vitor Hugo, Emile Zola, Proust, Mann, ou Pessoa, e ver como eles não têm pudor em homenagear quem serviu para que se elevassem acima do que existia. E por isso também não admira que Dante seja referenciado por T.S. Eliot, E.M. Forster, Jorge Luis Borges, Primo Levi, Samuel Beckett, Bret Easton Ellis, David Fincher, Stephen King ou Dan Brown. Dante tornou-se referência obrigatória para quem precisa de referir o lugar do inferno, e por isso o seu nome viria a assumir a forma de adjetivo, para qualificar tudo aquilo que ao inferno diz respeito.

"Purgatório" (1960's) de Salvador Dali

"Se7en" (1995) de David Fincher

Esta referência ao inferno por Dante, ou melhor, a omnipresença de Dante nas referências ao inferno, fizeram com que a certa altura acreditasse que Dante poderia ter sido o grande responsável pela criação de tal figura, ou pelo menos no instigador das imagens horrendas que o inferno possui no imaginário ocidental, mas não é assim. Dante baseia-se no conhecimento da altura, existiam vários relatos teológicos que se apresentavam como descrições factuais daquilo que seria o inferno, o purgatório e o paraíso. Aliás, nas minhas pesquisas encontrei mesmo uma visualização desse mesmo inferno, que não dista muito daquilo que Dante nos viria a dar, criada para uma enciclopédia medieval, a “

Hortus Deliciarum” (1195) (ver imagem abaixo), por uma mulher, a abadessa Herrad de Landsberg. Já não surpreende ver mulheres surgirem na frente de muitos homens, tem sido já neste século que temos vindo a descobrir a história de grandes mulheres deixadas na obscuridade — ex. Ada Lovelace, Hedy Lamarr ou Katherine Johnson. Neste caso Landsberg vivia com a sua ordem enclausurada num convento, usando esta enciclopédia para o ensino.

"Inferno" (1195) por Herrad de Landsberg

Voltando ao texto, mas antes ainda primeiro ao processo de leitura, para poder dar conta da experiência da obra. Comecei pela tradução de Vasco Graça Moura, mas ao fim de poucas páginas parei, não pela dificuldade de leitura apenas, mas por ter percebido que não se pode ler Dante sem ler primeiro um conjunto de outras obras. Dante viaja ao inferno pela mão de Virgilio, desse modo é obrigatório ler antes a “

Eneida”, a obra maior de Virgilio. Por outro lado, a Eneida é um relato baseado no pós-guerra de Tróia, de modo que se torna obrigatório ler antes também a "

Ilíada" e a "

Odisseia". Seria interessante ler ainda algumas tragédias gregas de Sófocles, Ésquilo e Eurípedes, já que elas acrescentam bastante à mitologia de Homero, mas não o fiz, e como já tinha lida a "Odisseia", li então a "Ilíada" e "Eneida", e voltei a Dante. Ao chegar de novo à Comédia, fui confrontado com o facto de ter lido a “Eneida” na tradução portuguesa mais comum, dos colegas da Faculdade de Letras de Lisboa, e que está em prosa. Resolvi então procurar traduções em prosa da Comédia, já que as em verso que tinha visto eram bastante inferiores à de Moura. Foi assim que encontrei a belíssima tradução do escritor brasileiro, Hernâni Donato, para a Cultrix, de 1979, que acabou por me abrir as portas a Dante de uma forma que não encontrei em mais nenhuma outra tradução.

Em termos académicos, a tradução de Moura é irrepreensível, e para quem quiser estudar a obra em profundidade, não existe alternativa, até porque a obra vem no formato bilingue, com o texto original lado a lado. Mas para quem quiser entrar no mundo de Dante, experimentar a sua imaginação, Donato faz um belíssimo trabalho. Moura faz uma tradução excepcional, totalmente colada ao original, usando inclusive português arcaico, e acima de tudo, mantendo a “terça rima” (ABA, BCB, CDC, DED) de Dante. Ora o problema, para além do vocabulário arcaico, é que a rima usada por Dante acabou por condicionar, se assim quisermos dizer, o conteúdo em virtude da forma. Ou seja, a economia de texto exigida pelos versos, aliada ao facto de Dante estar a apontar o dedo a figuras conhecidas, conduziu Dante a construir um texto que vai mascarando ideias, nomeadamente pelo minimalismo, que deixa de fora da compreensão quem não detenha uma base de contexto sobre a obra e o autor. E é essa contextualização que Donato faz muito bem na conversão para prosa, não apenas com notas de rodapé, mas na reconstrução dos sentidos do texto. Por outro lado, a versão de Moura consegue um tom muito mais próximo de Dante, algo a que Donato claramente foge. Na leitura de Moura, sentimos a rispidez, o cru e vulgaridade que Dante quis denotar pelo uso da língua comum, o italiano. Já Donato, acaba por embelezar bastante o texto, mantendo as três partes sempre num mesmo tom, prazeiroso e muito acolhedor, mas igual. Ainda para ajudar à leitura, comprei também o livro das ilustrações de Gustave Doré, que fui usando apenas quando terminava cada livro, para poder confrontar o que tinha lido e sentido, com as visualizações proporcionadas por Doré que de certo modo acabam funcionando como sínteses de cada canto.

Dito tudo isto, de que fala afinal a Divina Comédia? Julgo que isso não tem nada de novo, é sobejamente conhecido, mas aqui fica. A obra está dividia em três livros, com 33 cantos cada um, à exceção do primeiro que tem mais um que serve de introdução, perfazendo os 100 cantos. O primeiro livro retrata o Inferno, e é o mais conhecido, assim como o mais popular, tanto para quem lê, como para quem acusa a influência de Dante. O relato é muito direto, vamos pela mão de Dante, que pela sua vez vai pela mão de Virgilio, ao longo dos vários círculos que constituem o Inferno, e no qual vamos encontrando as figuras mais macabras, sendo que Dante não se coíbe de listar quem da sua realidade ali vai encontrando. Dante não morreu, a sua descida ao Inferno, deve-se ao facto de ir atrás da sua amada, Beatrice, que morreu. Por isso Dante é um ser-vivo que se passeia pelo mundo dos mortos gerando muita interrogação e má-disposição nalguns dos membros desse mundo que vai encontrando.

"Beata Beatrix" (1870) de Dante Gabriel Rossetti

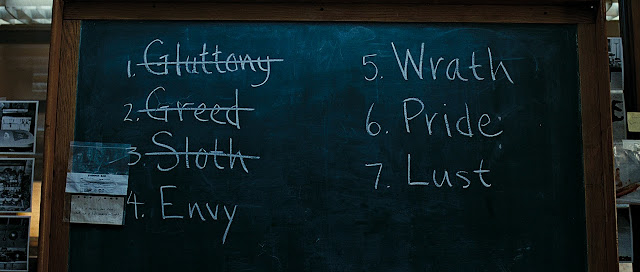

No segundo livro descemos/subimos (pela inversão esférica do mundo) ao Purgatório e é onde vamos encontrar um novo conjunto de personagens também reais, que aguardam pela sua conversão ou purga dos pecados. É neste livro que Dante ilustra os

7 Pecados Capitais, ou vícios — Gula, Avareza, Luxúria, Ira, Inveja, Preguiça e Soberba — que estão dispersos por cada círculo do Purgatório. Este livro é menos envolvente que o primeiro, porque menos claro no que pretende dizer, até porque os personagens estão em trânsito, e existe muita indefinição.

No último livro, chegamos ao Paraíso, o fim da viagem, agora já não com Virgilio, mas pela mão de Beatrice que nos leva à presença de algumas das figuras mais relevantes de Roma e da história cristã —São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, Carlos Magno, Trajano, Constantino, alguns apóstolos, Adão — até ao estágio final do encontro com Deus. Por isso dizia acima, que o acrescento de Divina ao Comédia, por Bocaccio fazia todo o sentido. Neste livro sentimos o aspeto teológico muito presente, mas ao mesmo tempo uma espécie de liberação de Dante, como se os questionamentos lançados iluminassem o caminho, e tornassem mais claro o propósito não só da viagem, mas do todo.

Da minha experiência retiro essencialmente o sentimento de proximidade com a História que o livro me proporcionou, e que não tinha sentido tanto com

Homero, apesar de ter sentido com

Marco Aurélio. Durante a leitura senti como se viajasse no tempo, como se as linhas que tinha na mão fizessem parte de um tempo remoto, e eu tivesse o enorme privilégio de aceder por meio delas a esse tempo. A leitura funcionou em certa medida, como quando visitamos um monumento histórico, com séculos de história e nos sentamos ali por um pedaço de tempo, a imaginar o que teriam pensado e vivido as pessoas que por ali passaram séculos ou milhares de anos antes de nós. Como se as pedras nos pudessem transmitir parte dessa História, vidas passadas, mas contudo plasmadas em pedras trabalhadas, e aqui nas palavras de Dante, escritas há 700 anos.

"O Empíreo" (1861) por Gustave Doré

Como disse no início, Dante é um dos poucos imortais, e explicar porquê não é fácil, porque estão implicadas imensas variáveis, não é apenas o texto, é também a sua forma, a língua escolhida, o momento da sua escrita, a região em que foi escrito, e depois tudo o que foram dizendo aqueles que lhe sucederam. Contudo acredito que para além de tudo o que já disse acima, o facto de ter escrito sobre um tema que a todos toca de muito perto, e tê-lo feito com tanta naturalidade, ainda que contaminado de muitas ilusões impostas pelas lógicas religiosas, contribuiu para que todos os que vieram depois dele, se tivessem interessado em saber o que tinha para nos dizer. Ler hoje Dante já não se faz para encontrar respostas, mas não deixa de nos ajudar a compreender de onde viemos, nomeadamente para todos os que fazem parte da sociedade ocidental marcada pela matriz cristã.

Ligações

Dante Worlds (U. Texas)

Digital Dante (U. Columbia)

World of Dante

Dante in Popular Culture

Dante Alighieri (Wiki Italiana )

Divine Comedy

A Divina Comédia (tradução prosa online)