Porque gostamos de algo? Porque sentimos diferente de outros os mesmos filmes, músicas ou livros? Existem fatores de qualidade, ou seja, uma obra pode ser melhor ou pior que outra? Questões que se resumem a uma questão maior com que me tenho debatido nos últimos anos: o que é a experiência humana? As mais recentes ideias que me ocorreram sobre esta problemática não advém de um livro de design nem de psicologia ou filosofia, mas antes de um livro de um jornalista sobre o sucesso e a popularidade.

Derek Thompson é editor senior na respeitadíssima The Atlantic, e apesar de contar apenas com 29 anos o livro que acaba de publicar, “

Hit Makers: The Science of Popularity in an Age of Distraction” (2017) dá bem conta das suas competências no campo da pesquisa, interpretação e escrita. Não posso dizer que traga algo de muito novo, já que repete muitas das ideias que se têm escrito nomeadamente no campo da psicologia evolucionária da arte, mas o facto de construir um quadro imensamente rico de exemplos e aprofundar e cruzá-los tão bem, acabou por despontar em mim algumas ideias novas, ou pelo menos uma tentativa de desenho de uma nova abordagem ao gosto, e à experiência humana.

Thompson constrói quase toda a sua argumentação em redor de um conceito que tem servido os mais recentes estudos no campo da psicologia do entretenimento, a familiaridade.

Paul Bloom na sua obra de 2010 explicava como o nosso prazer aumenta com a familiaridade que sentimos com a arte, e como gostamos mais daquilo que conhecemos previamente, o que explica o boom de sequelas e mais sequelas no cinema do século XXI.

Para reforçar esta ideia Thompson vai apresentar vários casos em sua defesa, como digo não trazem nada de novo ao trabalho de Paul Bloom, mas reforçam a ideia do que concluí e que darei conta imediatamente a seguir. Assim Thompson abre o livro com uma discussão em redor do Impressionismo, explicando o modo como esta corrente estética se tornou na mais celebrada do mundo da pintura. Para isso dá conta do historial do movimento, de como inicialmente recusado, viria a ganhar proeminência graças aos esforços de Gustave Caillebotte, que depois de reunir uma grande coleção, deixaria como testamento em 1894, a obrigatoriedade de o Estado Francês expôr metade da sua coleção — constituída pelos 7 principais nomes do cânone impressionista: Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Manet, Pissarro, e Sisley. Não foi fácil cumprir este desejo testamentário, Renoir e a família de Caillebotte moveram mundos para tal, e em 1897, acabou por então acontecer no Museu do Luxemburgo, Paris, a primeira exposição de sempre do Impressionismo. Toda a discussão gerada em redor desta exposição iria atrair atenção infindável sobre estes mesmos artistas, que dura até aos dias de hoje.

"Woman with a Parasol", 1875, Claude Monet

Thompson explica como as obras desta coleção passariam a surgir em todo o lado, indo muito além das fronteiras da elite da arte, passando a ser objeto de discussão nos cafés, nas escolas, nos trabalhos. Surgindo as telas nos media, criando na sociedade uma impressão de familiaridade com os trabalhos ao longo da sua continuada exposição. Este é no fundo o mesmo efeito que viria acontecer anos mais tarde com o quadro de Da Vinci, "Mona Lisa", que por ter sido roubado por duas vezes do Louvre ganharia uma proeminência no imaginário colectivo até hoje inigualada por qualquer outra pintura.

Mas ser familiar não significa ser sempre igual. Qualquer novo sucesso precisa de partir do familiar para atrair o maior número de pessoas, mas precisa de algo no seu interior distinto, diferente de tudo o resto, inesperado e que cause surpresa. Todos gostamos das nossas rotinas, e do que conhecemos, mas todos atingimos a saturação, por isso é preciso que tudo vá mudando, só não queremos é que mude radicalmente. Neste sentido Thompson evoca Raymond Loewy, um dos designers mais populares da cultura americana — responsável por alguma iconografia como os logos da Shell, BP, os autocarros the Greyhound Scenicruiser, o maço de tabaco da Lucky Strike ou ainda o avião Air Force One. Loewy desenvolveria um princípio basilar que designaria por

MAYA — as ideias devem ser

“Most Advanced, Yet Acceptable”. Bem cedo na sua carreira compreendeu que as pessoas respondiam visceralmente a produtos desafiantes mas que fossem familiares, ou como Derek Thompson descreve ”algo novo que abre a porta ao conforto”.

Se dúvidas houvesse sobre o que as pessoas realmente preferem, sobre o familiar, o próximo, o confortável, a listagem das 10 histórias mais populares no Facebook em 2014 dá conta do pico dessa sede de reconhecer do que se fala. Dos 10 artigos, 9 falam do Eu, o último reduto da familiaridade. Nada nos interessa mais no mundo do que nós próprios.

"1 - He Saved 669 Children During the Holocaust . . . And He Doesn’t Know They’re Sitting Next to Him — LifeBuzz

2 - What Animal Are You? — Quizony

3 - How Observant Are You? — Playbuzz

4 - Can We Guess Your Real Age? — Bitecharge

5 - What State Do You Actually Belong In? — BuzzFeed

6 - What Color Is Your Aura? — Quiz Social

7 - How Old Are You at Heart? — Bitecharge

8 - How Old Do You Act? — Bitecharge

9 - What Kind of Woman Are You? — Survley

10 - How Did You Die in Your Past Life? — Playbuzz"

Os dez artigos mais populares no Facebook em 2014

Thompson prossegue todo livro com imensas histórias, bem fundamentadas e com excelentes

insights, percorrendo grande parte do mundo que nos rodeia: da música pop internacional criada pelos mestres da composição sueca; aos consultores de estatística que Hollywood emprega para pré-avaliar guiões; passando pela Disney, Seinfeld, Game of Thrones, Fifty Shades of Grey, Pokemon Go; ou ainda a loja Etsy a app Shazam, a Moda, os modelos de TV por cabo ou até mesmo os Vampiros Húngaros. Por outro lado, são tantas as abordagens e produtos laborados que torna impossível cumprir a promessa do título. No final não há ciência apenas muitas histórias, de qualquer forma, quem quiser pode aproveitar para extrair o melhor e refletir sobre o resto. Foi isso que tentei fazer nas seguintes linhas.

“Hit Makers: The Science of Popularity in an Age of Distraction” (2017)

Depois de terminar o livro fiquei a pensar em tudo isto, a somar à leitura ideias que tenho lido aqui e ali e a questionar-me sobre o que isto tudo diz de nós, do modo como vivemos o mundo. Porque se existe algo com que me tenho debatido na última década é como definir a experiência humana. Para desenhar videojogos, ou qualquer outro artefacto, capaz de criar engajamento e estimular experiências em seres-humanos, precisamos de compreender como funciona a nossa percepção da experiência. Para isto existem múltiplas abordagens que nos permitem desconstruir a experiência, desde a filosofia — com a fenomenologia, o pragmatismo, etc. — à psicologia — com o cognitivismo, o behaviourismo, etc. Mas se todos estes quadros de conceitos nos permitem compreender, de modo organizado, como potencialmente a experiência decorre, nenhum destes nos permite compreender o porquê e isso é algo que sempre me tem atraído em toda a minha investigação.

Comecei então a questionar a base do que é Familiar, procurando perceber como é que algo se torna Familiar. O tal conceito MAYA já responde de certo modo quando desdobrado por Loewy: "

Para vender algo surpreendente, torne-o familiar; e para vender algo familiar, torne-o surpreendente". O artefacto que se cria a partir do familiar, incluindo nele algo de novo, à medida que se repete no seio da sociedade torna esse algo novo em algo familiar. Podemos dizer que o MAYA funciona como um Cavalo de Tróia na criação do Novo Familiar. Por outro lado, podemos ter algo desconhecido, que não é familiar mas relevante (ex. Mona Lisa), que só pela surpresa, acaba por se tornar familiar (ex. a surpresa de dois roubos). Ou seja, a base da familiaridade pode ser reduzida a dois conceitos centrais: exposição e repetição.

Vejamos então o que sabemos sobre a exposição e a repetição, começando desde já por duas citações das mais repetidas na história recente:

"Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade." Joseph Goebbels

“Primeiro estranha-se, depois entranha-se.” Fernando Pessoa

Questionamos então se a experiência humana sendo particular e íntima, pode ser mesmo formatada pelo que a rodeia. Nada de novo questiono aqui, já que essa é uma realidade incontornável que conhecemos bem da educação das crias humanas. Os sabores apreciados em criança permanecem até à idade adulta, assim como a música ouvida pelos pais/irmãos influência os gostos dos filhos. Mas estes podem mais tarde voltar a ser influenciados, haja suficiente exposição e repetição. Invoquemos um caso extremo, o

Síndrome de Estocolmo, que define um estado psicológico em que um sujeito submetido por tempo prolongado a intimidação constrói simpatia para com o agressor.

Repetição e exposição, e isolamento, desenvolve o gosto pelo agressor.

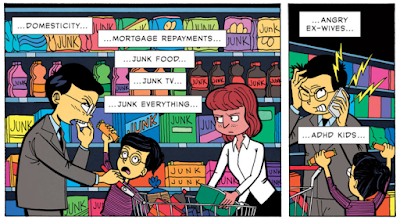

Um dos elementos base do nosso sistema perceptivo que concorre para que isto aconteça dá pelo nome de “confirmação de viés”, ou seja a tendência que temos para procurar e interpretar a informação de forma a confirmar as crenças que já detemos (ver a banda desenha

The Backfire Effect). Isto acontece desde logo no mundo da política, no qual

vários estudos dão conta da nossa aversão

por ler as opiniões políticas contrárias. Ou ainda num outro estudo recente sobre a nossa percepção visual que dá conta do modo como mentalmente preferimos as representações do mundo que já detemos, e como

a nossa percepção nos engana misturando o que conhecemos com o que realmente existe para vir ao encontro do que preferimos.

Ainda para reforçar esta ideia, na psicologia existe uma abordagem ao tratamento de fobias, que dá pelo nome de

Exposição Terapêutica. Neste tratamento as pessoas são expostas ao objeto dos seus medos, em contextos seguros e aos poucos, de modo a conseguirem ganhar resistência. Ou seja, a fobia vai deixando de o ser porque o desconhecido se vai tornando conhecido, porque se repete a exposição, e assim termina sendo familiar. Uma espécie de engenharia reversa do síndrome de Estocolmo.

Deste modo pergunto-me, a experiência individual única existe ou é construída? E já agora, o gosto pessoal existe? Podemos pensar que um artefacto existe enquanto objeto detentor de qualidades intrínsecas capazes de afetar diretamente a individualidade do sujeito recetor? Ou antes não passa tudo de um grande processo de construção conjunta de significações, em que o que é familiar é aceite, é gostado, enquanto o que não é tem de primeiro de passar por um processo de aculturação, até entrar no nosso imaginário, até passar a fazer parte das nossas referências de gosto?

Kant já nos tinha afastado do artefacto. Para ele o belo não existe como propriedade do objecto, podendo apenas ser concebido na mente do recetor. Mas para Kant o belo é algo intrínseco ao recetor, é ele quem avalia, ajuiza, o valor da obra. Para Kant, o belo, ou juízo de belo, ou ainda o gostar, advém por meio de algo puro e desinteressado que conseguimos descortinar nos objetos. Ora aqui inclino-me para ir além disso, por todas as evidências expostas acima. O que define o belo, aquilo de que mais gosto, não está nem no objeto nem dentro de mim, mas surge da construção de uma relação entre o sujeito e o objeto, no tempo.

Mas não é isto mesmo que procuramos fazer com

os cânones da arte? Criar listas de obras que inculquem na sociedade uma visão familiar de cada uma das artes. Criar o gosto! E isto não é um princípio que decorre apenas das elites, os cânones são produzidos em todos os níveis, desde a chamada alta à baixa cultura. Porque o cânone, tal como os artefactos não tem valor intrínseco, o cânone vale na medida do conjunto de seguidores que tiver, o que nos leva à assunção de que a Qualidade de uma obra é aquilo que cada Comunidade quiser. Porque o cânone cultural está na base da comunidade, já que serve de cola entre os indivíduos, proporcionando-lhes materiais para comungar, ou seja familiarizar pela familiaridade dos artefactos.

Ou seja, gostar não é um processo intrínseco. Porque haveria de o ser, desinteressado ou puro teria de se formar de algum modo. Mesmo olhando à genética que nos individualiza enquanto seres, não podemos descartar que esta nos é oferecida pelos nossos primeiros influenciadores, os nossos pais e avôs, que por sua vez foram influenciados pelos familiares e comunidades em que viveram. E que como vimos, por meio da exposição e repetição podemos continuar a transformar ao longo de todas as nossas vidas. No fundo, não passamos de algoritmos como

diz Harari, o que é inevitável para quem quer que siga uma perspectiva científica da arte, por exemplo

Duttoniana, nas antípodas das filosofias tradicionais da arte, por exemplo as de Hegel.

Assim, mais do que assumir o gosto como subjectivo, devemos assumir o gosto como colectivo e mutante. A experiência humana, aquela para a qual queremos desenhar, é antes de mais uma experiência de comunicação, um processo de colocação em comum. Não admira assim que Hollywood gaste hoje mais dinheiro na promoção de um filme do que na feitura do mesmo, ou seja na construção de familiarização com o filme. Mas podemos então dizer que mesmo um filme/livro "mau" pode ser

enfiado pela goela abaixo dos consumidores? Não, não podemos, porque o processo de familiarização leva tempo, provavelmente um primeiro filme "mau" não conseguirá, mas muitos filmes "maus" em sucedâneo poderiam acabar por criar um interesse por mais filmes "maus". Existem claro formas de acelerar os processos de familiarização, mas isto levaria-nos a uma outra discussão, a dos

discursos de persuasão social.