Em 2017 a Nintendo lançou a sua nova consola Switch de que aqui dei conta com grandes expectativas, mas não é para falar da consola que escrevo já que com ela chegaram ao mercado neste mesmo ano, os seus dois novos títulos bandeira, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” que abriu as hostes e fez muitos de nós, eu incluído, correr a comprar, e “Super Mario Odyssey” que saiu agora mais perto do Natal. Interessa-me então neste pequeno apontamento sintetizar algumas ideias que tenho vindo a trabalhar em redor do design de jogo destes dois jogos, que simbolizam o design de excelência da Nintendo.

Começar por dizer que joguei ambos, Zelda e Mário, mas não terminei nenhum. No caso de Zelda, apesar do design inovador apresentado por força do novo modelo de mundo aberto, com um level design perfeito, uma progressão clara e apelativa, com todo um mundo muito bem orquestrado, não senti que o jogo puxasse por mim. Já com Mário, acho que nem sequer coloquei a hipótese de o terminar, pois nunca o fiz antes com nenhum da série. Joguei ainda menos que Zelda, apesar do design de jogo vir ainda mais artilhado, ou seja apresentando clara diferenciação face aos títulos anteriores, podendo classificá-lo mesmo como muito imaginativo, um hino ao fator divertimento, melhor do que qualquer parque temático.

Mas então porque não termino estes jogos? Julgo que o problema está no storytelling. Ou seja, a Nintendo utiliza o storytelling como mecânica de jogo, e não como meio para contar histórias. O modelo criado por Miyamoto, e que continua a servir a Nintendo até hoje, define o storytelling como mero condutor da ação para um fim, mas que nunca é afetado por essa ação, nem por esse fim. Ou seja os personagens evoluem nas suas capacidades de ação sobre o mundo, mas não mudam por dentro. E isto acontece porque Miyamoto não trabalha os personagens como pessoas, mas apenas como objetos. Atribui-lhes apenas capacidades de ação sobre o mundo, esquecendo as capacidades para sentir as ações desse mundo. No fundo, temos uma espécie de objetos semi-inteligentes, robôs, que nada mais sabem ou querem saber, além de circular por mundos em busca do seu fim (“a princesa perdida”), a quem vão sendo apresentados obstáculos que eles têm de resolver.

Ou seja, Miyamoto é magnífico no desenho dos obstáculos, e ainda mais no desenho das ações de resolução desses obstáculos, no modo como interliga todos os objetos e personagens na cena, mas não perde um segundo a pensar no que tudo isso representa para o seu personagem, e menos ainda para o seu jogador. Miyamoto joga tudo no fator divertimento, na criação de um sentido de fluxo pleno, por meio de ativação da lógica sobre o qual trabalha brilhantemente os ritmos de recompensa e punição, que garantem a emocionalidade, muitas vezes visceral. Mas nada do que se faz releva para o sentir dos personagens, nem o fim objetiva a dar qualquer significação aos esforços encetados.

E é por isso que quando comecei a jogar “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, apesar de sentir imensos avanços na lógica do design, não consegui deixar de sentir que estava a repetir a experiência vivida em “The Legend of Zelda: Skyward Sword” (2011). Zelda tem bastante mais lore que Mario, mas o lore serve de mera gratificação estética, não corresponde às necessidades de um contar de histórias, é preciso mensagem, é preciso existir algo para dizer, se não ficamo-nos pelo mero window dressing, indo pouco além do storytelling que qualquer ride de parque temático oferece.

Com tudo isto não quero dizer que os jogos são maus, ou irrelevantes, apenas constato o modo como são desenhados, acreditando que para esse desenho se tem em mente um público mais juvenil, que procura menos significação e mais gratificação emocional. O mesmo público que adora parques temáticos, sendo que existem muitos adultos que continuam a gostar dos mesmos. O mais interessante para mim é verificar que o storytelling é aqui uma mecânica, que serve ao lado das restantes mecânicas do design de jogos, para nos manter engajados no tempo, nada mais.

Mostrar mensagens com a etiqueta gamedesign. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta gamedesign. Mostrar todas as mensagens

dezembro 09, 2017

abril 30, 2017

Por que não conseguimos parar de olhar para os nossos Smartphones?

Adam Alter é doutorado em psicologia social e é professor de Marketing na NYU, o que só por si já nos diz um pouco sobre aquilo que podemos esperar encontrar nas páginas do seu mais recente livro “Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked” (2017). Ou seja, um trabalho de análise social e psicológica sobre as mais recentes estratégias de marketing e de design, utilizadas pelas grandes empresas tecnológicas, para agarrar os seus consumidores e mantê-los entretidos a ponto de os tornar viciados nos seus produtos. É um livro que toca sobre vários assuntos centrais do meu trabalho em design de interação e design de jogos.

O livro inicia-se com uma alargada discussão sobre a conceito do vício, sobre o modo como surgiu na história, como ganhou carga pejorativa, e como mais recentemente se veio a dividir em dois grandes ramos: comportamental e baseado em drogas. Enquanto o vício baseado em drogas está completamente estabilizado e é descrito pelos manuais de diagnóstico da psiquiatria, o vício comportamental (behavioural addiction) é ainda visto ainda como a necessitar de mais estudos. Ainda assim a variante de jogos de azar a dinheiro (gambling) foi uma das primeiras categorias a entrar nos manuais, tendo nos anos mais recentes surgido algumas evidências que levam a considerar casos como o vício: na internet, em sexo, em pornografia, comida, exercício, compras, computadores ou videojogos.

Apesar da clara separação entre o uso de drogas e os comportamentos, Alter escreve de forma um apouco atabalhoada, acabando por a certa altura parecer estar a defender que são a mesma coisa, ou seja, que em termos de efeitos e problemas poderão conduzir às mesmas situações. Isto porque Alter defende aqui que o problema da viciação, a dependência, é antes de mais um problema de contexto e auto-determinação, e menos da droga, o que me levanta muitas dúvidas. Para reforçar esta ideia avança com uma ideia, baseada num medo, que eu também tinha quando era pequeno: “As a kid I was terrified of drugs, I had a recurring nightmare that someone would force me to take heroin and that I’d become addicted”. Ao dizer isto Alter acaba por dizer que tal nunca aconteceria, porque a heroína precisa de um contexto para se tornar um vício. Para tal dá o exemplo dos combatentes do Vietname, altamente viciados em heroína e que facilmente abandonaram o vício ao chegar aos EUA, ou seja, pela drástica mudança de contexto. Contudo, isto está longe poder ser assim simplificado. Não conheço o caso da heroína, mas conheço de outras drogas mais recentes, que são capazes de produzir dependência independentemente da vontade dos sujeitos. Sendo verdade que as mudanças de ambiente, de contexto, contribuem imenso para atenuação destes seus efeitos.

O problema do texto de Alter é que está claramente à procura de audiências. Aliás, não é por acaso que abre o livro com a discussão, já esgotada, de que os criadores de tecnologias de Silicon Valley, focando-se sobre o icónico Steve Jobs, proíbem o uso das próprias tecnologias aos seus filhos. Alter chega mesmo a dizer, o que me parece de mau tom, que os criadores de tecnologias no que toca aos seus filhos seguem a máxima dos traficantes: “never get high on your own supply”. De mau gosto, não só por brincar com as pessoas identificadas, mas porque ao esticar as ideias desta forma, acaba por ultrapassar a fronteira entre o informativo e o alarme. Se muitos dos criadores de tecnologias não colocam os filhos nas escolas mais avançadas em tecnologia, não é com certeza pelo medo de que estes desenvolvam dependências, mas é antes, e aqui sim recorrendo ao seu conhecimento tecnológico, por saberem que as crianças aprendem muito mais efetivamente com outros seres humanos do que com qualquer tecnologia.

Contudo, não é do meu interesse alongar-me aqui sobre esta discussão, já que o que me levou à leitura deste livro foi o modo como o design produz engajamento. Para tal aceitarei a definição de que o vício comportamental consiste numa compulsão para se envolver em comportamentos gratificantes, de tipo repetitivo, não relacionados com drogas, deixando de lado as questões de definição de dependência. Com isto não estou a minorar os seus efeitos, eles podem ocorrer, contudo, e tal como se pode ver pelas reticências da comunidade psiquiátrica, estão longe de se poderem considerar universais. Por outro lado, a auto-determinação terá maior eficácia quando utilizada contra um vício comportamental, como o sexo ou os jogos, do que num caso de vício numa droga, como muitos dos antidepressivos que são hoje amplamente utilizados. Mais, se assim não fosse, teríamos de esquecer tudo aquilo que escreve Alter ao longo do seu livro, já que no final do livro, esquecendo e minorando grandemente os efeitos ou capacidades da tecnologia e sua viciação, apresenta o uso controlado da Gamificação como uma potencial forma de combate dessa viciação!

Apesar de tudo isto, não quero esquecer o trabalho de Alter, e por isso mesmo me alongo a falar dele, porque julgo que a parte central do seu contributo é válido, e esse sustenta-se nos padrões, encontrados por ele na análise das tecnologias, que têm servido as grandes empresas para nos manter focados (ou viciados) nos seus produtos. E é sobre esses que me deterei agora aqui, e que são no fundo aquilo porque vale imenso a pena ler este livro. Porque tenho de concordar quando Tristan Harris, um especialista em ética do design, diz que o problema não está na falta de força de vontade das pessoas mas no facto de “there are a thousand people on the other side of the screen whose job it is to break down the self-regulation you have.”

Alter apresenta então seis padrões que definem no fundo seis grandes estratégias de design: 1 - Goals, 2 - Feedback, 3 - Progress, 4 - Escalation, 5 - Cliffhanger, 6 - Social Interaction. Para complementar este trabalho aconselho vivamente a leitura de “Contagious: Why Things Catch On” (2013) Jonah Berger, no qual Berger apresenta também seis padrões, no caso de potenciação de partilha online, mas que se aproximam bastante do que aqui se discute: Moeda Social, Gatilhos, Emoção, Público, Valor Prático, Histórias. Muito provavelmente, aqui ou noutro lado, procurarei em breve estabelecer paralelos entre os padrões de Alter e Berger. Vejamos então cada uma das estratégias encontradas por Alter:

Estratégia 1 - Goals / Metas

As metas são, provavelmente, o mais eficaz modo de garantir a motivação humana em termos extrínsecos, já que recorrem a um elemento constituinte da nossa biologia, o factor de competição. Ou seja, a primeira condição do estabelecimento de uma meta assenta na comparação com os outros. Somos seres profundamente sociais, e necessitamos constantemente de nos comparar aos demais, para compreender se somos seres humanos completos. Como tal, as metas não são meros indicadores abstratos, elas representam todos os outros, e no fundo o grupo desses outros em que nós nos encaixamos. O melhor exemplo disto é dado por Alter com a análise dos comportamentos de maratonistas não se regulam apenas pelo completar dos 42 km, mas utilizam como motivador para conseguir tal feito metas de tempos. No gráfico abaixo podemos ver como as metas de 3h, 3h30, ou 4h, são usadas massivamente pelas pessoas para terminar as suas corridas. Tendo tomado a decisão de correr a maratona e preparando-se para entrar nesse grupo, começa a preocupação com saber em que sub-grupo me incluo. As metas permitem assim aos corredores, quantificar e dosear o investimento, conseguindo perto das metas ir buscar energia em si próprios que já não acreditavam existir, mas que despoletado pela adrenalina do objetivo constituído pela meta consegue chegar lá. Isso explica porque no gráfico temos tantas pessoas a terminar imediatamente antes de cada intervalo, e tão poucos imediatamente a seguir.

Este pequeno exemplo, quando aplicado às tecnologias sociais que nos rodeiam, e aos videojogos, rapidamente nos fazem lembrar miríades de aplicações. Se no passado as metas serviram ao ser-humano como fundamento de sobrevivência (subir uma montanha com a meta de encontrar comida ou um novo abrigo), hoje as metas são a coroa da sociedade capitalista, que ao puxar por essas raízes biológicas de obter mais e mais, acabou por criar a sociedade mais competitiva que alguma vez conhecemos, algo que foi radicalmente acentuado com o surgimento das Tecnologias de Informação, que permitiram a criação e desenho de métricas em absolutamente tudo aquilo que hoje fazemos. Repare-se no modo obtuso como se passou a quantificar o número de amigos através do Facebook, o número de seguidores através do Twitter, o número de gostos através do Instagram, o número de passos no pedómetro da Nike. A gamificação não inventou nada, apenas libertou e descomplexificou o mundo para aceitarmos que a tecnologia passasse a controlar a nossa biologia.

Repare-se como as universidades passaram a viver obcecadas por Rankings, que dependem do números de artigos que cada investigador publica, colocando pressão na publicação apenas para atingir metas completamente artificiais. Não surge inovação, nem qualquer melhoria para a sociedade através do cumprimento destas metas. Isso já foi amplamente debatido e discutido, inclusive com vários experimentos. Contudo, sem qualquer consciência dos seus efeitos secundários, as administrações universitárias em conjunto com os administradores políticos, continuam a colocar toda a sua ênfase governativa nestes indicadores. A razão é simples, é muito mais fácil vender a ideia de que estamos a subir a montanha para encontrar uma ilusão no topo, do que vender a subida da montanha porque faz parte da nossa caminhada.

Deste modo, as metas tornaram-se na estratégia número do design de qualquer atividade. As metas produzem um efeito visceral nos seres-humanos, e por isso o simples explicitar da mesma é suficiente para garantir o interesse dos sujeitos e colocá-los no caminho da sua obtenção. Claro que as metas só se tornam efetivas quando complementadas pelos devidos quadros comparativos, aquilo que nos jogos chamamos de 'quadros de honra'. Por isso, e com a entrada da gamificação, criou-se uma estratégia de design, que ficou conhecida como PBL (Points, Badges and Leaderboards), que já eram usada nas escolas, mas passou a ser utilizada um pouco por todo o lado como fundamento de motivação.

O lado negativo das metas, e no fundo de todos os sistemas de métricas, é que não funcionam como motivação intrínseca. São meros despoletadores externos que desaparecem no momento em que desaparece a sua quantificação. Ninguém vai passar a correr mais por usar o quantificador de passos da Nike, já que apenas o fará enquanto o quantificador de passos estiver ativo. No momento em que desaparecer, desaparece a motivação do corredor. O que não é mau de todo, já que explica porque dizia acima que a capacidade de criar verdadeira viciação ou dependência é residual. Mas afeta, quando se acredita que para mudar culturas basta a simples introdução de métricas para o transformar das pessoas.

Estratégia 2 - Feedback / Reação

As lógicas de feedback não se distinguem muito das metas, já que estão intrinsecamente conectadas, no sentido em que elas dependem do estabelecimento de metas para ocorrer. Ou seja, o Facebook só me pode dar feedback de um novo pedido de amigo porque quantificamos os amigos, ou do surgimento de uma nova mensagem porque quantificamos o número de mensagens. Como tal, o feedback funciona como amplificador do objeto de meta. Mais ainda, quando os estudos demonstram, que psicologicamente somos muito mais afetados, ou seja recompensados emocionalmente, pelo facto de estarmos quase a atingir uma meta, do que pelo facto de a atingir. A razão é simples, o estar quase, implica ainda investimento emocional, enquanto o atingimento da meta, corta abruptamente as sensações dessa atividade.

Da próxima vez que abrirem a página do facebook no vosso computador ou telemóvel, reparem como o vosso coração palpita no aguardo pelo carregamento dos dados até que verificam que os balões vermelhos de notificações estão acesos. E como no caso de estarem sentem um alívio, a recompensa, que pode ser aumentada no caso de estar não apenas um balão, mais dois, ou mesmo três ligados (notificações+mensagens+novos pedidos de amizade). O feedback é talvez o elemento mais importante do Design de Interação. Ou seja, é o garante da organicidade do sistema, da sua capacidade de se dar a quem com ele interage. No fundo, porque são sistemas que simplesmente emulam a comunicação humana. Reparem como nos damos mal com alguém que falha o feedback; se dizemos algo, esperamos sempre reação do outro lado, quanto mais não seja, um grunhido, dando conta da recepção daquilo que dissemos.

Por outro lado, se as metas se energizam pela necessidade de competição, o feedback energiza-se pela necessidade de colaboração. O feedback garante que não estamos sozinhos, e é por isso que tantas tecnologias se têm esforçado por encontrar formas de estarmos constantemente a debitar feedback, e tanto estudo tem sido dedicado a tentar compreender os melhores tipos de feedback (Like vs. +1, Reações do Facebook). Tudo isto explica também o crescimento insano nos últimos anos dos sistemas de notificações. Aliás, por reconhecer este poder invisível dos sistemas de notificação, na maior parte das tecnologias que uso — do telemóvel ao computador — só permito notificações do meu calendário pessoal e do alarme do relógio. O meu telemóvel tem todos os serviços de push desligados, e todas as aplicações têm as notificações inativas. No computador igual, nenhuma aplicação social me pode enviar e-mails, ou apresentar feedback nos ecrãs fora do âmbito da própria aplicação.

Estratégia 3 - Progress/o

Tendo em conta que já vai bastante longo este texto, não me vou alongar tanto nos próximos padrões, pela simples razão de que não são propriamente uma novidade para quem vai acompanhado este blog. No caso do padrão de progresso já aqui foi discutido várias vezes, nomeadamente aquando da recensão do livro "The Progress Principle" (2011) de Teresa Amabile.

O progresso diz respeito ao recortar do caminho para a meta em etapas (por exemplo os capítulos de um livro). A ideia passa por criar metas intermédias que funcionam como feedback em relação à meta final, deste modo desenvolve-se no sujeito a sensação de progresso. Este progresso é assim responsável por conferir motivação para se manter no caminho através das recompensas despoletadas pelo antingimento das metas intermédias. Um exemplo dado por Alter que é excelente, é o do “Dollar Auction Game”, que vale a pena analisarem no pequeno video da National Geographic (abaixo).

Como se percebe, este jogo demonstra muitos dos problemas criados pelas metas e feedbacks, e pela noção de progresso, e como podem ser usadas contra nós. Muitas das atuais apps sociais aproveitam-se de tudo isto, e alguns dos sistemas que mais têm tirado vantagem deste design são os jogos “free-to-play”, daí que no meio dos estudos de game design, se tenha começado a definir muitos destes jogos como jogos predadores. Ainda assim o jogo que mais efetivamente soube rentabilizar todas estas técnicas foi “World of Warcraft”, acima de tudo pela sua forte componente social, tendo-se tornado num dos jogos que mais pessoas obrigou a recorrer a centros de ajuda na luta contra a dependência. Ou seja, apesar de continuar a defender os videojogos como pouco capazes de criar dependências reais, o cenário muda de figura quando falamos de jogos online, principalmente jogos massivos online. Nesses casos, não temos apenas sistemas desenhados para engajar jogadores, temos os jogadores incluídos num sistema em que se influenciam uns aos outros, criando sistemas de pressão social que vão muito além daquilo que a tecnologia consegue fazer per se.

Estratégia 4 - Escalation / Escalar

Provavelmente se utilizar a palavra que é utilizada no mundo da Educação e dos Videojogos, Scaffolding, reconhecerão mais facilmente do que trata este padrão. A discussão deste ponto realizei-a já bastante em detalhe no artigo académico "Elementos do design de videojogos que fomentam o interesse dos jogadores".

De forma resumida, o scaffolding consiste no desenho de “andaimes” por forma a ajudar os sujeitos no processo de escalada. Ou seja, toda a atividade tem as suas dificuldades, contudo os seres-humanos são mais facilmente motivados para a sua realização, quando o nível de dificuldade está ao seu alcance. Deste modo, o design deve levar em conta as necessidades dos utilizadores, e providenciar ajuda, garantindo contudo que não torna tudo demasiado fácil. Isto foi primeiramente definido por Vygotsky num modelo que ficou conhecido por Zona Proximal de Desenvolvimento.

Ao desenhar as atividades por meio de andaimes, garante-se a criação de flow (uma área em que a satisfação é otimizada) criando-se o desejo nos sujeitos de permanecerem envolvidos com as criações indefinidamente.

Estratégia 5 - Cliffhanger / Ganchos

Neste ponto Alter vai evocar o efeito de Zeigarnik, assente na Gestalt, para desconstruir a magia do envolvimento com as narrativas, dedicando assim grande parte da sua discussão às séries televisivas. Este efeito diz-nos que as experiências incompletas nos envolvem mais do que as completas, algo que já aqui tinha falado a propósito do livro de Cialdini "Pre-Suasion" (2016). Ou seja, enquanto não atingimos a completude do sentido de uma história somos envolvidos por esta, deixando-nos levar pela tensão e suspense, até que a resolução se dê, tudo se explique, e a tensão desapareça.

Um gancho é na gíria do audiovisual um elemento narrativo que se apresenta para prender o espetador. Por exemplo, numa história surge uma mãe num supermercado que rouba um pacote de bolos para os filhos que esperam lá fora. A seguir passamos para os miúdos e enquanto a mãe não sai da loja, o espetador fica agarrado sem saber se ela será apanhada ou não, se ela conseguirá trazer a comida às crianças. Os ganchos são utilizados sempre que se fecha um episódio de uma série, por forma a manter o interesse do espetador em procurar o episódio seguinte para responder ao gancho que ficou aberto. No fundo, um gancho é um elemento narrativo que se abre mas não se fecha no imediato, impedindo as pessoas de se libertarem da história enquanto não souberem como se resolve o conflito aberto.

Neste padrão encontra-se o fundamento da recente descoberta, por parte de uma grande fatia da sociedade, do storytelling, que passou a ser visto como a arma número um para garantir o interesse das pessoas, dos colaboradores, dos alunos, dos pacientes, etc. etc. A quantidade de livros que saíram nos últimos anos a defender a aplicação dos princípios do storytelling a praticamente toda a atividade humana é impressionante. Nesse sentido, é natural que muitas das tecnologias que nos rodeiam, tenham de algum modo procurado aqui também alguma da sua força. Não foram apenas os videojogos que se obrigaram a incluir histórias até nos jogos de lutas, carros e futebol, foram ferramentas como o Instagram que passaram a incluir modos de história para a partilha de fotografias, assim como o surgimento de dezenas e dezenas de aplicações para ajudar as pessoas a contar histórias.

Os ganchos são profundamente viciantes e explicam como as séries de televisão se tornaram no produto audiovisual mais influente da era atual, fazendo com que empresas como a Netflix se tenham transformado em colossos multinacionais.

Estratégia 6 - Social Interaction / Interação Social

Não há muito a dizer sobre este tema, ou melhor há mas implicaria todo um artigo completo, já que é de todas, a estratégia mais complexa, no sentido em que não se resume a uma componente, mas antes enquadra toda uma área. Enquanto Alter na estratégia anterior elegeu dentro da Narrativa apenas os Ganchos, aqui optou por apresentar todo o domínio da interação social como parte do padrão. Sobre este mesmo tópico escrevi já bastante no artigo "Social interaction design in MMOs" (2014).

Assim o que está aqui em questão, em essência, é a web social, uma web na qual as aplicações já não existem sem uma camada de Interação Social. Ou seja, o Instagram nunca se teria tornado o monopólio da fotografia digital se não viesse integrado com uma rede social. O Bookings ou o Trip Advisor nunca se teriam tornado nos centros de marcação de hotéis e viagens sem a interação social dos seus utilizadores. Os jornais que não foram capazes de desenvolver as suas próprias redes sociais, viram-se obrigados a despejar os seus artigos no Facebook para que estes pudessem ganhar tração. Tendo o próprio Facebook assumindo proporções inimagináveis para um simples site de internet, possuindo neste momento nas suas base de dados, informação relativa a mais de mil milhões de utilizadores, ou seja mais do que os EUA, Europa e Brasil juntos.

A interação social toca em vários pontos daquilo que nos define como seres humanos, e é por isso que se tornou numa espécie de 'santo graal' do engajamento na internet. Um desses pontos é a necessidade de comparação com os outros, outro é de colaboração, outro é de partilha, outro de competição, outro de compreensão, no fundo tudo aquilo que nos define, e que podemos simplesmente ir buscar ao Interacionismo Simbólico de Mead, quando diz que nos definimos a partir do modo como interagimos com o outro. Ou seja, a interação social é tão fundamental para o ser humano como a comida, a água, ou o respirar, já que sem ela definhamos enquanto seres. Daí que não possamos admirar-nos com a quantidade de pessoas que admite passar tempo excessivo no Facebook, enquanto outros admitem mesmo não conseguir desligar.

No final do livro, Alter procura apresentar algumas ideias interessantes sobre como podemos aprender a lidar com tudo isto, ou sobre como as companhias poderiam rentabilizar as suas técnicas de design sem afetar tão intensamente os sujeitos. Mas não passam de um conjunto de dicas, que acredito que cada um poderá desenvolver melhor à medida que se for tornando mais e mais consciente das manipulações de que é alvo. O livro de Alter e o desvelar destas técnicas, é em si mesmo o melhor antídoto para lidar com tudo isto.

ADENDA, 4 maio 2017

Depois de algumas conversas a propósito deste texto, resolvi deixar aqui quatro notas que podem contribuir para o controlo dos efeitos do envolvimento com as tecnologias de comunicação. A primeira já a tinha aflorado no meio do texto como princípio.

1- Não permitir que sistemas, aplicações, ou sítios web notifiquem, bloquear ou desativar tudo. Sei que dá jeito, mas refletindo sobre os prós e contras, é muito mais nefasto que benéfico. Ou seja, eu não quero os outros a determinar quando é que eu devo ler, aceder ou fazer algo, quero ser eu a decidir, sou eu quem determina o meu tempo. O meu pensamento não pode ser capturado por outros, mesmo que tenham coisas importantes a dizer-me, porque cada interrupção contribui apenas para me retirar daquilo em que estou empenhado no momento. Considero todos os sistemas de notificações como profundamente invasivos, e por isso não os permito no meu espaço.

2 - Uso de ferramentas guilhotina. Tendo em conta o poder de atração de muitos sítios web, passei a utilizar a ferramenta SelfControl (existem muitas outras) que me permite desativar o acesso a uma lista de links criada por mim. Quando ativa, durante o período de tempo escolhido, todos esses sites ficam impossíveis de ser acedidos, mesmo que se apague a ferramenta. Uso-a de momento para vedar o acesso ao Facebook, Twitter, GoogleNews, GoodReads —mas posso ir adicionando o que quiser. Deste modo, o que estou a fazer é a criar uma barreira ao alimento da procrastinação que assenta muitas vezes na sedução criada pela informação infinita presente nestes sítios.

3 - Privilegiar o e-mail em detrimento do telemóvel. Ou seja, o e-mail é uma ferramenta de comunicação assíncrona, permite-me gerir o momento em que recebo e respondo, enquanto o telemóvel pela sua sincronia tende a atuar como as notificações, a invadir o meu espaço mesmo que eu não esteja naquele momento disposto a tal. Deste modo, o que faço é não atender muitas chamadas, na maior parte do tempo porque não tenho ativa a notificação sonora, mas muitas vezes porque não as quero atender naquele momento. Comunico posteriormente às pessoas que é preferível tentarem contactar-me por e-mail.

4 - Limitação das redes sociais no telemóvel. Não uso aplicações de redes sociais no telemóvel — Facebook, Twitter, GoodReads — a única excepção é o Instagram, porque apenas a uso no telemóvel. Deste modo reduzo o uso do sistema à gestão do meu tempo — telefone, e-mail, calendário, agenda e tarefas — e algum entretenimento.

Textos de interesse

How technology gets us hooked, um excerto do livro criado pelo próprio autor para o Guardian

Contagious: Why Things Catch On” (2013) in Virtual Illusion

The Progress Principle (2011) in Virtual Illusion

Social interaction design in MMOs (2014) in Routledge

Elementos do design de videojogos que fomentam o interesse dos jogadores, in Educação, Sociedade & Culturas, n48

A Manipulação das Reações do Facebook, in IGN

Story-Game Design for Learning, in TicEduca 2014

O livro inicia-se com uma alargada discussão sobre a conceito do vício, sobre o modo como surgiu na história, como ganhou carga pejorativa, e como mais recentemente se veio a dividir em dois grandes ramos: comportamental e baseado em drogas. Enquanto o vício baseado em drogas está completamente estabilizado e é descrito pelos manuais de diagnóstico da psiquiatria, o vício comportamental (behavioural addiction) é ainda visto ainda como a necessitar de mais estudos. Ainda assim a variante de jogos de azar a dinheiro (gambling) foi uma das primeiras categorias a entrar nos manuais, tendo nos anos mais recentes surgido algumas evidências que levam a considerar casos como o vício: na internet, em sexo, em pornografia, comida, exercício, compras, computadores ou videojogos.

Apesar da clara separação entre o uso de drogas e os comportamentos, Alter escreve de forma um apouco atabalhoada, acabando por a certa altura parecer estar a defender que são a mesma coisa, ou seja, que em termos de efeitos e problemas poderão conduzir às mesmas situações. Isto porque Alter defende aqui que o problema da viciação, a dependência, é antes de mais um problema de contexto e auto-determinação, e menos da droga, o que me levanta muitas dúvidas. Para reforçar esta ideia avança com uma ideia, baseada num medo, que eu também tinha quando era pequeno: “As a kid I was terrified of drugs, I had a recurring nightmare that someone would force me to take heroin and that I’d become addicted”. Ao dizer isto Alter acaba por dizer que tal nunca aconteceria, porque a heroína precisa de um contexto para se tornar um vício. Para tal dá o exemplo dos combatentes do Vietname, altamente viciados em heroína e que facilmente abandonaram o vício ao chegar aos EUA, ou seja, pela drástica mudança de contexto. Contudo, isto está longe poder ser assim simplificado. Não conheço o caso da heroína, mas conheço de outras drogas mais recentes, que são capazes de produzir dependência independentemente da vontade dos sujeitos. Sendo verdade que as mudanças de ambiente, de contexto, contribuem imenso para atenuação destes seus efeitos.

O problema do texto de Alter é que está claramente à procura de audiências. Aliás, não é por acaso que abre o livro com a discussão, já esgotada, de que os criadores de tecnologias de Silicon Valley, focando-se sobre o icónico Steve Jobs, proíbem o uso das próprias tecnologias aos seus filhos. Alter chega mesmo a dizer, o que me parece de mau tom, que os criadores de tecnologias no que toca aos seus filhos seguem a máxima dos traficantes: “never get high on your own supply”. De mau gosto, não só por brincar com as pessoas identificadas, mas porque ao esticar as ideias desta forma, acaba por ultrapassar a fronteira entre o informativo e o alarme. Se muitos dos criadores de tecnologias não colocam os filhos nas escolas mais avançadas em tecnologia, não é com certeza pelo medo de que estes desenvolvam dependências, mas é antes, e aqui sim recorrendo ao seu conhecimento tecnológico, por saberem que as crianças aprendem muito mais efetivamente com outros seres humanos do que com qualquer tecnologia.

Contudo, não é do meu interesse alongar-me aqui sobre esta discussão, já que o que me levou à leitura deste livro foi o modo como o design produz engajamento. Para tal aceitarei a definição de que o vício comportamental consiste numa compulsão para se envolver em comportamentos gratificantes, de tipo repetitivo, não relacionados com drogas, deixando de lado as questões de definição de dependência. Com isto não estou a minorar os seus efeitos, eles podem ocorrer, contudo, e tal como se pode ver pelas reticências da comunidade psiquiátrica, estão longe de se poderem considerar universais. Por outro lado, a auto-determinação terá maior eficácia quando utilizada contra um vício comportamental, como o sexo ou os jogos, do que num caso de vício numa droga, como muitos dos antidepressivos que são hoje amplamente utilizados. Mais, se assim não fosse, teríamos de esquecer tudo aquilo que escreve Alter ao longo do seu livro, já que no final do livro, esquecendo e minorando grandemente os efeitos ou capacidades da tecnologia e sua viciação, apresenta o uso controlado da Gamificação como uma potencial forma de combate dessa viciação!

Apesar de tudo isto, não quero esquecer o trabalho de Alter, e por isso mesmo me alongo a falar dele, porque julgo que a parte central do seu contributo é válido, e esse sustenta-se nos padrões, encontrados por ele na análise das tecnologias, que têm servido as grandes empresas para nos manter focados (ou viciados) nos seus produtos. E é sobre esses que me deterei agora aqui, e que são no fundo aquilo porque vale imenso a pena ler este livro. Porque tenho de concordar quando Tristan Harris, um especialista em ética do design, diz que o problema não está na falta de força de vontade das pessoas mas no facto de “there are a thousand people on the other side of the screen whose job it is to break down the self-regulation you have.”

Alter apresenta então seis padrões que definem no fundo seis grandes estratégias de design: 1 - Goals, 2 - Feedback, 3 - Progress, 4 - Escalation, 5 - Cliffhanger, 6 - Social Interaction. Para complementar este trabalho aconselho vivamente a leitura de “Contagious: Why Things Catch On” (2013) Jonah Berger, no qual Berger apresenta também seis padrões, no caso de potenciação de partilha online, mas que se aproximam bastante do que aqui se discute: Moeda Social, Gatilhos, Emoção, Público, Valor Prático, Histórias. Muito provavelmente, aqui ou noutro lado, procurarei em breve estabelecer paralelos entre os padrões de Alter e Berger. Vejamos então cada uma das estratégias encontradas por Alter:

Estratégia 1 - Goals / Metas

As metas são, provavelmente, o mais eficaz modo de garantir a motivação humana em termos extrínsecos, já que recorrem a um elemento constituinte da nossa biologia, o factor de competição. Ou seja, a primeira condição do estabelecimento de uma meta assenta na comparação com os outros. Somos seres profundamente sociais, e necessitamos constantemente de nos comparar aos demais, para compreender se somos seres humanos completos. Como tal, as metas não são meros indicadores abstratos, elas representam todos os outros, e no fundo o grupo desses outros em que nós nos encaixamos. O melhor exemplo disto é dado por Alter com a análise dos comportamentos de maratonistas não se regulam apenas pelo completar dos 42 km, mas utilizam como motivador para conseguir tal feito metas de tempos. No gráfico abaixo podemos ver como as metas de 3h, 3h30, ou 4h, são usadas massivamente pelas pessoas para terminar as suas corridas. Tendo tomado a decisão de correr a maratona e preparando-se para entrar nesse grupo, começa a preocupação com saber em que sub-grupo me incluo. As metas permitem assim aos corredores, quantificar e dosear o investimento, conseguindo perto das metas ir buscar energia em si próprios que já não acreditavam existir, mas que despoletado pela adrenalina do objetivo constituído pela meta consegue chegar lá. Isso explica porque no gráfico temos tantas pessoas a terminar imediatamente antes de cada intervalo, e tão poucos imediatamente a seguir.

Tempos agregados de milhares de corredores que correram os 42km da maratona

Este pequeno exemplo, quando aplicado às tecnologias sociais que nos rodeiam, e aos videojogos, rapidamente nos fazem lembrar miríades de aplicações. Se no passado as metas serviram ao ser-humano como fundamento de sobrevivência (subir uma montanha com a meta de encontrar comida ou um novo abrigo), hoje as metas são a coroa da sociedade capitalista, que ao puxar por essas raízes biológicas de obter mais e mais, acabou por criar a sociedade mais competitiva que alguma vez conhecemos, algo que foi radicalmente acentuado com o surgimento das Tecnologias de Informação, que permitiram a criação e desenho de métricas em absolutamente tudo aquilo que hoje fazemos. Repare-se no modo obtuso como se passou a quantificar o número de amigos através do Facebook, o número de seguidores através do Twitter, o número de gostos através do Instagram, o número de passos no pedómetro da Nike. A gamificação não inventou nada, apenas libertou e descomplexificou o mundo para aceitarmos que a tecnologia passasse a controlar a nossa biologia.

As Universidades hoje vivem para atingir Metas

Repare-se como as universidades passaram a viver obcecadas por Rankings, que dependem do números de artigos que cada investigador publica, colocando pressão na publicação apenas para atingir metas completamente artificiais. Não surge inovação, nem qualquer melhoria para a sociedade através do cumprimento destas metas. Isso já foi amplamente debatido e discutido, inclusive com vários experimentos. Contudo, sem qualquer consciência dos seus efeitos secundários, as administrações universitárias em conjunto com os administradores políticos, continuam a colocar toda a sua ênfase governativa nestes indicadores. A razão é simples, é muito mais fácil vender a ideia de que estamos a subir a montanha para encontrar uma ilusão no topo, do que vender a subida da montanha porque faz parte da nossa caminhada.

Deste modo, as metas tornaram-se na estratégia número do design de qualquer atividade. As metas produzem um efeito visceral nos seres-humanos, e por isso o simples explicitar da mesma é suficiente para garantir o interesse dos sujeitos e colocá-los no caminho da sua obtenção. Claro que as metas só se tornam efetivas quando complementadas pelos devidos quadros comparativos, aquilo que nos jogos chamamos de 'quadros de honra'. Por isso, e com a entrada da gamificação, criou-se uma estratégia de design, que ficou conhecida como PBL (Points, Badges and Leaderboards), que já eram usada nas escolas, mas passou a ser utilizada um pouco por todo o lado como fundamento de motivação.

O lado negativo das metas, e no fundo de todos os sistemas de métricas, é que não funcionam como motivação intrínseca. São meros despoletadores externos que desaparecem no momento em que desaparece a sua quantificação. Ninguém vai passar a correr mais por usar o quantificador de passos da Nike, já que apenas o fará enquanto o quantificador de passos estiver ativo. No momento em que desaparecer, desaparece a motivação do corredor. O que não é mau de todo, já que explica porque dizia acima que a capacidade de criar verdadeira viciação ou dependência é residual. Mas afeta, quando se acredita que para mudar culturas basta a simples introdução de métricas para o transformar das pessoas.

Estratégia 2 - Feedback / Reação

As lógicas de feedback não se distinguem muito das metas, já que estão intrinsecamente conectadas, no sentido em que elas dependem do estabelecimento de metas para ocorrer. Ou seja, o Facebook só me pode dar feedback de um novo pedido de amigo porque quantificamos os amigos, ou do surgimento de uma nova mensagem porque quantificamos o número de mensagens. Como tal, o feedback funciona como amplificador do objeto de meta. Mais ainda, quando os estudos demonstram, que psicologicamente somos muito mais afetados, ou seja recompensados emocionalmente, pelo facto de estarmos quase a atingir uma meta, do que pelo facto de a atingir. A razão é simples, o estar quase, implica ainda investimento emocional, enquanto o atingimento da meta, corta abruptamente as sensações dessa atividade.

Da próxima vez que abrirem a página do facebook no vosso computador ou telemóvel, reparem como o vosso coração palpita no aguardo pelo carregamento dos dados até que verificam que os balões vermelhos de notificações estão acesos. E como no caso de estarem sentem um alívio, a recompensa, que pode ser aumentada no caso de estar não apenas um balão, mais dois, ou mesmo três ligados (notificações+mensagens+novos pedidos de amizade). O feedback é talvez o elemento mais importante do Design de Interação. Ou seja, é o garante da organicidade do sistema, da sua capacidade de se dar a quem com ele interage. No fundo, porque são sistemas que simplesmente emulam a comunicação humana. Reparem como nos damos mal com alguém que falha o feedback; se dizemos algo, esperamos sempre reação do outro lado, quanto mais não seja, um grunhido, dando conta da recepção daquilo que dissemos.

Por outro lado, se as metas se energizam pela necessidade de competição, o feedback energiza-se pela necessidade de colaboração. O feedback garante que não estamos sozinhos, e é por isso que tantas tecnologias se têm esforçado por encontrar formas de estarmos constantemente a debitar feedback, e tanto estudo tem sido dedicado a tentar compreender os melhores tipos de feedback (Like vs. +1, Reações do Facebook). Tudo isto explica também o crescimento insano nos últimos anos dos sistemas de notificações. Aliás, por reconhecer este poder invisível dos sistemas de notificação, na maior parte das tecnologias que uso — do telemóvel ao computador — só permito notificações do meu calendário pessoal e do alarme do relógio. O meu telemóvel tem todos os serviços de push desligados, e todas as aplicações têm as notificações inativas. No computador igual, nenhuma aplicação social me pode enviar e-mails, ou apresentar feedback nos ecrãs fora do âmbito da própria aplicação.

Estratégia 3 - Progress/o

Tendo em conta que já vai bastante longo este texto, não me vou alongar tanto nos próximos padrões, pela simples razão de que não são propriamente uma novidade para quem vai acompanhado este blog. No caso do padrão de progresso já aqui foi discutido várias vezes, nomeadamente aquando da recensão do livro "The Progress Principle" (2011) de Teresa Amabile.

O progresso diz respeito ao recortar do caminho para a meta em etapas (por exemplo os capítulos de um livro). A ideia passa por criar metas intermédias que funcionam como feedback em relação à meta final, deste modo desenvolve-se no sujeito a sensação de progresso. Este progresso é assim responsável por conferir motivação para se manter no caminho através das recompensas despoletadas pelo antingimento das metas intermédias. Um exemplo dado por Alter que é excelente, é o do “Dollar Auction Game”, que vale a pena analisarem no pequeno video da National Geographic (abaixo).

O experimento “Dollar Auction”.

Como se percebe, este jogo demonstra muitos dos problemas criados pelas metas e feedbacks, e pela noção de progresso, e como podem ser usadas contra nós. Muitas das atuais apps sociais aproveitam-se de tudo isto, e alguns dos sistemas que mais têm tirado vantagem deste design são os jogos “free-to-play”, daí que no meio dos estudos de game design, se tenha começado a definir muitos destes jogos como jogos predadores. Ainda assim o jogo que mais efetivamente soube rentabilizar todas estas técnicas foi “World of Warcraft”, acima de tudo pela sua forte componente social, tendo-se tornado num dos jogos que mais pessoas obrigou a recorrer a centros de ajuda na luta contra a dependência. Ou seja, apesar de continuar a defender os videojogos como pouco capazes de criar dependências reais, o cenário muda de figura quando falamos de jogos online, principalmente jogos massivos online. Nesses casos, não temos apenas sistemas desenhados para engajar jogadores, temos os jogadores incluídos num sistema em que se influenciam uns aos outros, criando sistemas de pressão social que vão muito além daquilo que a tecnologia consegue fazer per se.

Estratégia 4 - Escalation / Escalar

Provavelmente se utilizar a palavra que é utilizada no mundo da Educação e dos Videojogos, Scaffolding, reconhecerão mais facilmente do que trata este padrão. A discussão deste ponto realizei-a já bastante em detalhe no artigo académico "Elementos do design de videojogos que fomentam o interesse dos jogadores".

De forma resumida, o scaffolding consiste no desenho de “andaimes” por forma a ajudar os sujeitos no processo de escalada. Ou seja, toda a atividade tem as suas dificuldades, contudo os seres-humanos são mais facilmente motivados para a sua realização, quando o nível de dificuldade está ao seu alcance. Deste modo, o design deve levar em conta as necessidades dos utilizadores, e providenciar ajuda, garantindo contudo que não torna tudo demasiado fácil. Isto foi primeiramente definido por Vygotsky num modelo que ficou conhecido por Zona Proximal de Desenvolvimento.

Ao desenhar as atividades por meio de andaimes, garante-se a criação de flow (uma área em que a satisfação é otimizada) criando-se o desejo nos sujeitos de permanecerem envolvidos com as criações indefinidamente.

Estratégia 5 - Cliffhanger / Ganchos

Neste ponto Alter vai evocar o efeito de Zeigarnik, assente na Gestalt, para desconstruir a magia do envolvimento com as narrativas, dedicando assim grande parte da sua discussão às séries televisivas. Este efeito diz-nos que as experiências incompletas nos envolvem mais do que as completas, algo que já aqui tinha falado a propósito do livro de Cialdini "Pre-Suasion" (2016). Ou seja, enquanto não atingimos a completude do sentido de uma história somos envolvidos por esta, deixando-nos levar pela tensão e suspense, até que a resolução se dê, tudo se explique, e a tensão desapareça.

Um gancho é na gíria do audiovisual um elemento narrativo que se apresenta para prender o espetador. Por exemplo, numa história surge uma mãe num supermercado que rouba um pacote de bolos para os filhos que esperam lá fora. A seguir passamos para os miúdos e enquanto a mãe não sai da loja, o espetador fica agarrado sem saber se ela será apanhada ou não, se ela conseguirá trazer a comida às crianças. Os ganchos são utilizados sempre que se fecha um episódio de uma série, por forma a manter o interesse do espetador em procurar o episódio seguinte para responder ao gancho que ficou aberto. No fundo, um gancho é um elemento narrativo que se abre mas não se fecha no imediato, impedindo as pessoas de se libertarem da história enquanto não souberem como se resolve o conflito aberto.

O efeito de "Closure" da Gestalt diz-nos que o nosso cérebro não consegue evitar dar sentido ao que vê, por isso procura fechar o que está aberto.

Neste padrão encontra-se o fundamento da recente descoberta, por parte de uma grande fatia da sociedade, do storytelling, que passou a ser visto como a arma número um para garantir o interesse das pessoas, dos colaboradores, dos alunos, dos pacientes, etc. etc. A quantidade de livros que saíram nos últimos anos a defender a aplicação dos princípios do storytelling a praticamente toda a atividade humana é impressionante. Nesse sentido, é natural que muitas das tecnologias que nos rodeiam, tenham de algum modo procurado aqui também alguma da sua força. Não foram apenas os videojogos que se obrigaram a incluir histórias até nos jogos de lutas, carros e futebol, foram ferramentas como o Instagram que passaram a incluir modos de história para a partilha de fotografias, assim como o surgimento de dezenas e dezenas de aplicações para ajudar as pessoas a contar histórias.

Os ganchos são profundamente viciantes e explicam como as séries de televisão se tornaram no produto audiovisual mais influente da era atual, fazendo com que empresas como a Netflix se tenham transformado em colossos multinacionais.

Estratégia 6 - Social Interaction / Interação Social

Não há muito a dizer sobre este tema, ou melhor há mas implicaria todo um artigo completo, já que é de todas, a estratégia mais complexa, no sentido em que não se resume a uma componente, mas antes enquadra toda uma área. Enquanto Alter na estratégia anterior elegeu dentro da Narrativa apenas os Ganchos, aqui optou por apresentar todo o domínio da interação social como parte do padrão. Sobre este mesmo tópico escrevi já bastante no artigo "Social interaction design in MMOs" (2014).

Assim o que está aqui em questão, em essência, é a web social, uma web na qual as aplicações já não existem sem uma camada de Interação Social. Ou seja, o Instagram nunca se teria tornado o monopólio da fotografia digital se não viesse integrado com uma rede social. O Bookings ou o Trip Advisor nunca se teriam tornado nos centros de marcação de hotéis e viagens sem a interação social dos seus utilizadores. Os jornais que não foram capazes de desenvolver as suas próprias redes sociais, viram-se obrigados a despejar os seus artigos no Facebook para que estes pudessem ganhar tração. Tendo o próprio Facebook assumindo proporções inimagináveis para um simples site de internet, possuindo neste momento nas suas base de dados, informação relativa a mais de mil milhões de utilizadores, ou seja mais do que os EUA, Europa e Brasil juntos.

A interação social toca em vários pontos daquilo que nos define como seres humanos, e é por isso que se tornou numa espécie de 'santo graal' do engajamento na internet. Um desses pontos é a necessidade de comparação com os outros, outro é de colaboração, outro é de partilha, outro de competição, outro de compreensão, no fundo tudo aquilo que nos define, e que podemos simplesmente ir buscar ao Interacionismo Simbólico de Mead, quando diz que nos definimos a partir do modo como interagimos com o outro. Ou seja, a interação social é tão fundamental para o ser humano como a comida, a água, ou o respirar, já que sem ela definhamos enquanto seres. Daí que não possamos admirar-nos com a quantidade de pessoas que admite passar tempo excessivo no Facebook, enquanto outros admitem mesmo não conseguir desligar.

No final do livro, Alter procura apresentar algumas ideias interessantes sobre como podemos aprender a lidar com tudo isto, ou sobre como as companhias poderiam rentabilizar as suas técnicas de design sem afetar tão intensamente os sujeitos. Mas não passam de um conjunto de dicas, que acredito que cada um poderá desenvolver melhor à medida que se for tornando mais e mais consciente das manipulações de que é alvo. O livro de Alter e o desvelar destas técnicas, é em si mesmo o melhor antídoto para lidar com tudo isto.

ADENDA, 4 maio 2017

Depois de algumas conversas a propósito deste texto, resolvi deixar aqui quatro notas que podem contribuir para o controlo dos efeitos do envolvimento com as tecnologias de comunicação. A primeira já a tinha aflorado no meio do texto como princípio.

1- Não permitir que sistemas, aplicações, ou sítios web notifiquem, bloquear ou desativar tudo. Sei que dá jeito, mas refletindo sobre os prós e contras, é muito mais nefasto que benéfico. Ou seja, eu não quero os outros a determinar quando é que eu devo ler, aceder ou fazer algo, quero ser eu a decidir, sou eu quem determina o meu tempo. O meu pensamento não pode ser capturado por outros, mesmo que tenham coisas importantes a dizer-me, porque cada interrupção contribui apenas para me retirar daquilo em que estou empenhado no momento. Considero todos os sistemas de notificações como profundamente invasivos, e por isso não os permito no meu espaço.

2 - Uso de ferramentas guilhotina. Tendo em conta o poder de atração de muitos sítios web, passei a utilizar a ferramenta SelfControl (existem muitas outras) que me permite desativar o acesso a uma lista de links criada por mim. Quando ativa, durante o período de tempo escolhido, todos esses sites ficam impossíveis de ser acedidos, mesmo que se apague a ferramenta. Uso-a de momento para vedar o acesso ao Facebook, Twitter, GoogleNews, GoodReads —mas posso ir adicionando o que quiser. Deste modo, o que estou a fazer é a criar uma barreira ao alimento da procrastinação que assenta muitas vezes na sedução criada pela informação infinita presente nestes sítios.

3 - Privilegiar o e-mail em detrimento do telemóvel. Ou seja, o e-mail é uma ferramenta de comunicação assíncrona, permite-me gerir o momento em que recebo e respondo, enquanto o telemóvel pela sua sincronia tende a atuar como as notificações, a invadir o meu espaço mesmo que eu não esteja naquele momento disposto a tal. Deste modo, o que faço é não atender muitas chamadas, na maior parte do tempo porque não tenho ativa a notificação sonora, mas muitas vezes porque não as quero atender naquele momento. Comunico posteriormente às pessoas que é preferível tentarem contactar-me por e-mail.

4 - Limitação das redes sociais no telemóvel. Não uso aplicações de redes sociais no telemóvel — Facebook, Twitter, GoodReads — a única excepção é o Instagram, porque apenas a uso no telemóvel. Deste modo reduzo o uso do sistema à gestão do meu tempo — telefone, e-mail, calendário, agenda e tarefas — e algum entretenimento.

Textos de interesse

How technology gets us hooked, um excerto do livro criado pelo próprio autor para o Guardian

Contagious: Why Things Catch On” (2013) in Virtual Illusion

The Progress Principle (2011) in Virtual Illusion

Social interaction design in MMOs (2014) in Routledge

Elementos do design de videojogos que fomentam o interesse dos jogadores, in Educação, Sociedade & Culturas, n48

A Manipulação das Reações do Facebook, in IGN

Story-Game Design for Learning, in TicEduca 2014

fevereiro 04, 2017

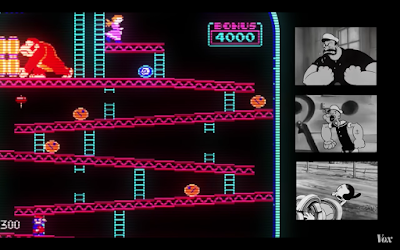

Filosofia do Design de Miyamoto

A revista Vox entrevistou Shigeru Miyamoto e questionou-o sobre os fundamentos do design que estão na base dos seus maiores sucessos na indústria de videojogos. A entrevista é curta e a interpretação do que Miyamoto diz é muito fraca, razão pelo qual não sigo os conceitos como explanados pelo vídeo, mas antes como os interpreto das palavras de Miyamoto. Não sendo uma entrevista de grande aprofundamento, os três componentes apresentados conseguem ser relevantes para quem se quiser focar sobre a essência do design de videojogos.

1 - Realização (accomplishment)

Apesar da Vox definir este primeiro componente como história, não sigo, porque não é isso que Miyamoto diz, e nem sequer faz sentido aplicado aos jogos em questão — Donkey Kong e Mario. Nas suas palavras a realização corresponde a: “You have to have a sense that you have done something, so that you get that sense of satisfaction of completing something.”

2 - Visualização (Show, Don’t Tell)

O segundo componente é mais uma vez erradamente interpretado pelos senhores da revista, que traduzem o que Miyamoto quer dizer por simplicidade. Apesar de o poder ser, em essência Miyamoto está a falar do conhecido processo de criação — show, don’t tell. Nas suas palavras, a preocupação centra-se sobre: “How I’m showing a situation to a player, conveying to them what they’re supposed to do.” A discussão em redor do nível de tutorial é ótima, porque é o ponto em que a visualização do que se deve fazer é maximizada.

3 - Imersão (Immersiveness)

Por fim, a imersão, aqui seguindo Miyamoto, embora acabando por na explicação por misturar o conceito com o de feedback. Para Miyamoto a imersão corresponde simplesmente a: "Being able to feel like it’s a world you’re immersed in, that you’ve become a hero.” Ou seja, criar uma situação que garanta a participação do jogador ao ponto deste esquecer o seu mundo, e sentir-se imerso.

1 - Realização (accomplishment)

Apesar da Vox definir este primeiro componente como história, não sigo, porque não é isso que Miyamoto diz, e nem sequer faz sentido aplicado aos jogos em questão — Donkey Kong e Mario. Nas suas palavras a realização corresponde a: “You have to have a sense that you have done something, so that you get that sense of satisfaction of completing something.”

2 - Visualização (Show, Don’t Tell)

O segundo componente é mais uma vez erradamente interpretado pelos senhores da revista, que traduzem o que Miyamoto quer dizer por simplicidade. Apesar de o poder ser, em essência Miyamoto está a falar do conhecido processo de criação — show, don’t tell. Nas suas palavras, a preocupação centra-se sobre: “How I’m showing a situation to a player, conveying to them what they’re supposed to do.” A discussão em redor do nível de tutorial é ótima, porque é o ponto em que a visualização do que se deve fazer é maximizada.

3 - Imersão (Immersiveness)

Por fim, a imersão, aqui seguindo Miyamoto, embora acabando por na explicação por misturar o conceito com o de feedback. Para Miyamoto a imersão corresponde simplesmente a: "Being able to feel like it’s a world you’re immersed in, that you’ve become a hero.” Ou seja, criar uma situação que garanta a participação do jogador ao ponto deste esquecer o seu mundo, e sentir-se imerso.

Shigeru Miyamoto's design philosophy (2017)

janeiro 10, 2017

A linguagem dos videojogos: “The Last Guardian”

Mark Brown traz-nos esta semana, no episódio "The Last Guardian and the Language of Games", uma análise do design de jogos centrado na discussão daquilo que faz de um videojogo um videojogo. O que o torna distinto dos outros meios, das outras formas de expressão artística. Tenho a dizer sobre isto que tenho vindo a tentar responder a esta questão em muitos dos meus escritos, talvez o principal tenha sido um que ficou com um título próximo ao deste episódio: “A singularidade da linguagem do videojogo” (2013).

Brown realiza no vídeo um trabalho sobre as motivações e contextualização do criador de “The Last Guardian”, Fumigo Ueda, trazendo para a discussão os seus dois anteriores videojogos, “Ico” (2001) e “Shadow of Colossus” (2005). Mas é na comparação com outros jogos, também bastante relevantes no campo dos videojogos narrativos — “Enslaved” (2010) "Bioshock Infinite" e "The Last of Us" (2013) — que Brown vai alcançar a principal conclusão deste pequeno ensaio vídeo. Opto por então citar o excerto principal do ensaio, e juntar ao mesmo partes do meu texto, acima referenciado:

Ensaio "The Last Guardian and the Language of Games" (2017) de Mark brown

Nota: Apesar de Brown iniciar o ensaio dizendo que não contém spoilers, isso apenas acontece em termos estritos da história, já que não seria possível realizar o trabalho que aqui se propõe fazer, de desconstrução do design, sem avançar dentro do jogo, dar a ver resoluções em pontos chave, ou digo mesmo, destruir o potencial encantamento que algumas das sequências possuem se jogados com total desconhecimento. Daí, que só recomende visionar o vídeo quem já jogou, ou quem nunca conte jogar.

Brown realiza no vídeo um trabalho sobre as motivações e contextualização do criador de “The Last Guardian”, Fumigo Ueda, trazendo para a discussão os seus dois anteriores videojogos, “Ico” (2001) e “Shadow of Colossus” (2005). Mas é na comparação com outros jogos, também bastante relevantes no campo dos videojogos narrativos — “Enslaved” (2010) "Bioshock Infinite" e "The Last of Us" (2013) — que Brown vai alcançar a principal conclusão deste pequeno ensaio vídeo. Opto por então citar o excerto principal do ensaio, e juntar ao mesmo partes do meu texto, acima referenciado:

“ Each artistic medium has its own unique language, painting uses the language of shape and colour, music is an exploration of sound, literature uses the language, of language, and film is about moving image. Videogames, can of course use all of this stuff...” (Brown, 2017)

"O videojogo contém em si mesmo tudo aquilo que o cinema contém, por isso nos interessa perceber o que o cinema alcança. É para nós claro que antes de surgir o cinema enquanto meio de expressão, e não mera tecnologia, tivemos o teatro. O cinema não é mais do que o resultado da plastificação do teatro, sob o desígnio expressivo da fotografia. Depois de termos conseguido melhorar a tecnologia de suporte ao registo da realidade, nomeadamente termos conseguido passar a fotografar a realidade várias vezes por segundo, o passo seguinte foi apontar essa possibilidade de registo para um palco de teatro. O objectivo primeiro foi o registo apenas, depois descobriu-se o seu potencial para transformar a comunicação teatral em tempo real e presencial num novo modo assíncrono e à distância. A pintura distanciou-se do retrato da fotografia, mas o teatro viu nesta, todo um novo mundo de possibilidades expressivas. Com o tempo a arte teatral que era registada por câmaras, agora condicionada por variáveis de distância e tempo diferentes, passou a trabalhar de forma diferente. Era agora possível num curto espaço de tempo mostrar mais do que um cenário, era possível mostrar mais perto ou mais longe, era possível contar histórias não apenas baseadas nas ações dos atores, mas também baseadas na forma e tempo como eram mostradas essas ações. Ou seja, tínhamos criado a montagem, e com ela nascia a essência narrativa do cinema” (Zagalo, 2013)

“but what makes the medium unique is interaction, things like mechanics, rules and systems, you can poke at and tell the language of videogames.” (Brown, 2017)

“É na interatividade que os videojogos se distanciam claramente do cinema. Se o cinema faz da montagem o seu motor de storytelling principal, os videojogos fazem da interatividade o seu centro nevrálgico de expressividade. Na literatura o autor “conta”, em texto, o que tem para dizer, já no cinema o autor não deve contar, mas antes “mostrar” o que tem para dizer. Nos videojogos o autor não conta, nem se limita a mostrar, antes leva o receptor a “fazer”. Ou seja, o receptor só compreende a mensagem contida na narrativa, realizando as ações pedidas pelo autor da obra. Estas ações são o centro narrativo do videojogo, e servem para conduzir o jogador de receptor a ator” (Zagalo, 2013)Para demonstrar estes pontos, Brown concentra-se no momento do videojogo "The Last Guardian" em que Trico quebra as regras que o próprio jogo tinha apresentado como parte integrante daquela realidade. Trico não pode ir contra os vidros coloridos, nada o faria nunca ir contra tal, até ao momento em que algo faz, algo inesperado, algo que se constitui parte de toda a interação desenvolvida por nós com Trico. A quebra da convenção é o ponto alto da fuga à essência de jogo, em que “The Last Guardian” se dá totalmente à narrativa. Ao sobrepôr a história à regra, o jogo deixa de o ser, passa de design a arte, dado que assume a expressão como mais relevante que aquilo que o constitui. E tudo é feito através de pura interatividade.

Ensaio "The Last Guardian and the Language of Games" (2017) de Mark brown

novembro 09, 2016

"The Progress Principle" (2011)

Teresa Amabile e Steven Kramer, ambos professores de psicologia, realizaram um estudo com 238 empregados em 7 empresas, a quem pediram para todos os dias preencherem um diários das suas atividades, tendo tudo resultado em mais de 12 000 entradas que foram depois analisadas qualitativamente. O seu achado, dá nome a este livro, e apesar de ser bom, sabe a pouco. Não que o estudo não seja válido, mas porque a conclusão não difere tanto de outros estudos sobre motivação já existentes, e que são aqui completamente ignorados.

Este estudo interessava-me em particular, porque a variável de Progresso é essencial nas narrativas e nos jogos, e é por isso que a tenho trabalhado, no sentido de a identificar melhor para assim compreender melhor o seu uso criativo, desde logo entender melhor como nós nos movemos em função desse progresso. Mas o que aqui se apresenta é parco.

Ou seja, como resultado final Amabile acaba por nos dizer que aquilo que mantém as pessoas motivadas no seu trabalho, é receber feedback que dê conta dos avanços nas tarefas. E que para tal é preciso que os chefes e gestores, sejam capazes de dividir o trabalho, e esforço, e por sua vez sejam capazes de garantir que o feedback é realizado. Concordo em absoluto, mas isto é aquilo que já está contido na segunda variável de Deci, a "competência”, de que já aqui falei antes, e que como digo também, já tinha sido identificado por Vygotski, bastante antes. Ou seja, nada de novo.

Este livro de Amabile é curto, porque ao centrar-se apenas nas competências, esquece os outros dois princípios de Deci, a Autonomia e os Relacionamentos, sem esses ficamos com todo o processo coxo. Um empregado, sem autonomia, que seja obrigado a fazer apenas o que lhe mandam, que não possa dar nada de si para o processo, é um trabalhador desmotivado, o progresso só, não chega, é preciso significado, e esse advém daquilo que cada um faz com o mundo com que interage. Por outro lado, o trabalhador precisa de poder discutir essas tarefas com os pares, compreender como se equipara, o que faz melhor, ou menos mal, precisa de ter um espelho que contribua para correção e melhoramento.

Neste caso concreto, e já que Amabile escreve o livro orientado a gestores, as suas preocupações não deveriam centrar-se tanto no design do processo, mas mais nas pessoas, nomeadamente nos tais gestores. Porque se o Progresso é um bom indicador sobre como agir, não chega no caso do gestor ser apenas um bom técnico, é preciso ser-se muito mais na capacidade de relacionamento pessoal e social, enquanto líder.

Amabile limita-se no final a apresentar meia-dúzia de conselhos e recomendações aos gestores, baseados no tal Progresso, mas que não dizem muito, parecem simples senso comum, ficando a sensação que mais valia ter feito um livro para divulgar os resultados das entrevistas, dos diários analisados, e não se terem focado em criar grandes teorias, menos ainda dar grandes conselhos.

Este estudo interessava-me em particular, porque a variável de Progresso é essencial nas narrativas e nos jogos, e é por isso que a tenho trabalhado, no sentido de a identificar melhor para assim compreender melhor o seu uso criativo, desde logo entender melhor como nós nos movemos em função desse progresso. Mas o que aqui se apresenta é parco.

Ou seja, como resultado final Amabile acaba por nos dizer que aquilo que mantém as pessoas motivadas no seu trabalho, é receber feedback que dê conta dos avanços nas tarefas. E que para tal é preciso que os chefes e gestores, sejam capazes de dividir o trabalho, e esforço, e por sua vez sejam capazes de garantir que o feedback é realizado. Concordo em absoluto, mas isto é aquilo que já está contido na segunda variável de Deci, a "competência”, de que já aqui falei antes, e que como digo também, já tinha sido identificado por Vygotski, bastante antes. Ou seja, nada de novo.

Este livro de Amabile é curto, porque ao centrar-se apenas nas competências, esquece os outros dois princípios de Deci, a Autonomia e os Relacionamentos, sem esses ficamos com todo o processo coxo. Um empregado, sem autonomia, que seja obrigado a fazer apenas o que lhe mandam, que não possa dar nada de si para o processo, é um trabalhador desmotivado, o progresso só, não chega, é preciso significado, e esse advém daquilo que cada um faz com o mundo com que interage. Por outro lado, o trabalhador precisa de poder discutir essas tarefas com os pares, compreender como se equipara, o que faz melhor, ou menos mal, precisa de ter um espelho que contribua para correção e melhoramento.

Neste caso concreto, e já que Amabile escreve o livro orientado a gestores, as suas preocupações não deveriam centrar-se tanto no design do processo, mas mais nas pessoas, nomeadamente nos tais gestores. Porque se o Progresso é um bom indicador sobre como agir, não chega no caso do gestor ser apenas um bom técnico, é preciso ser-se muito mais na capacidade de relacionamento pessoal e social, enquanto líder.

Amabile limita-se no final a apresentar meia-dúzia de conselhos e recomendações aos gestores, baseados no tal Progresso, mas que não dizem muito, parecem simples senso comum, ficando a sensação que mais valia ter feito um livro para divulgar os resultados das entrevistas, dos diários analisados, e não se terem focado em criar grandes teorias, menos ainda dar grandes conselhos.

julho 19, 2016

"Uncharted 4", zénite da arte e tecnologia

A Naughty Dog é hoje, de entre as grandes empresas de videojogos a mais relevante, não só porque nos tinha dado dois dos mais significativos jogos da história do meio — "The Last of Us" (2013) e "Uncharted 2" (2009) — mas, e em virtude destes, porque reúne uma das equipas de desenvolvimento mais talentosa do planeta, capaz de dar conta do melhor que os videojogos têm para oferecer nos seus distintos domínios — tecnologia, design e arte. Ao contrário da Ubisoft soube crescer sem dispersão, nomeadamente soube acarinhar o enorme talento que foi construindo e adquirindo, transformando-se num selo de qualidade, tornando obrigatório qualquer obra que venha a colocar no mercado nos próximos anos.

Como referi, nesta série em concreto, “Uncharted 2” é uma referência, e sabendo nós como as séries são parcas em progressão de excelência, soa estranho dizer que “Uncharted 4”, depois de um terceiro tomo bom mas apenas isso, supera. Existem algumas potenciais razões para explicar esta questão, desde logo aquelas que já usei para explicar porque muitos dos segundos videojogos são melhores, mas não só, neste caso em particular existe um processo interno à própria empresa, que produziu variações nas equipas responsáveis pela série e que ajudam a explicar o ocorrido.

Falo nomeadamente da dupla Bruce Straley e Neil Druckmann, o coração daquele que continuo a considerar o melhor jogo do meio, “The Last of Us”. Podemos muito rapidamente verificar que ambos fizeram parte da equipa de “Uncharted 2”, Straley na direção juntamente com Amy Hennig, e Druckmann no design com Richard Lemarchand, mas nenhum dos dois fez parte de “Uncharted 3”, porque nessa altura a Naughty Dog resolveu criar duas equipas para poder produzir em paralelo “The Last of Us”, juntando assim pela primeira vez Straley e Druckmann. Ou seja, analisado este historial, poderíamos dizer que “Uncharted 4” é uma espécie de sequela de “The Last of Us”, em termos de construção sobre conhecimento de equipa acumulado de uma primeira experiência, seguindo toda a lógica de design evolutivo dos segundos jogos de que falava acima. Apesar de soar estranho, dizer que “Uncharted 4” é uma sequela de “The Last of Us”, porque não o é em termos narrativos, julgo que a grande maioria das pessoas que jogou ambos, sentiu muitas pontes na experiência, nomeadamente estética e de flow.

Tendo dito tudo isto, quase que me poderia limitar a dar conta da história de "Uncharted 4" e terminar por aqui, já que muito do que haveria para dizer eu já o teria dito sobre "The Last of Us", o que não está longe da verdade, ainda assim, considero que “Uncharted 4” apresenta particularidades de que vale a pena falar, enfatizar e mesmo louvar. Por isso darei conta aqui apenas das componentes que mais se distanciam de “The Last of Us” e dos anteriores “Uncharted”.

Tecnologia

Em termos tecnológicos, "Uncharted 4" vai além de qualquer um dos jogos anteriores, não só porque estamos a falar do primeiro jogo da Naughty Dog desenvolvido de raiz para a PS4, assim como todas as tecnologias de computação gráfica progrediram entre os anteriores e este, mas também porque a equipa de desenvolvimento ao trabalhar mais tempo junta, criou maior experiência e domínio elevando assim aquilo que consegue obter da tecnologia. Isto pode ser visto na excelente análise realizada pela Digital Foundry que rotula o jogo como "o melhor alguma vez testado por eles em consolas", uma afirmação que não me impressiona de todo.

Arte

Mas é claro que para que a tecnologia possa ser levada a este ponto não chega a engenharia, e foi por isso mesmo que intitulei este texto como o zénite da tecnologia mas também da arte, porque só ela poderia demonstrar aquilo de que a tecnologia é verdadeiramente capaz. “Uncharted 4” resulta neste sentido, em termos do almejo de quem trabalha os mundos multidisciplinares entre arte e tecnologia, numa das maiores conquistas, não só pela grandiosidade da obra criada, mas especialmente por demonstrar cabalmente que a tecnologia sem arte não existe, assim como a arte sem a tecnologia não progride. A quantidade de detalhe artístico, potenciado pela tecnologia, presente neste jogo é absolutamente impressionante, e algum deste é discutido no artigo da Foundry, mas eu gostaria de deixar aqui um pequeno vídeo que realiza uma demonstração com excertos de partes do jogo que mostra muito desse trabalho, nomeadamente no campo da ilustração e animação interativas. Foram imensas as vezes que parei no jogo para apreciar, para literalmente contemplar o mundo virtual de "Uncharted 4", para admirar e sentir o efeito total da surpresa e admiração por todo o talento humano que contribuiu para a sua criação.

Design

Dos cinco componentes que resolvi aqui destacar — Tecnologia, Arte, Design, Direção e História —, este é talvez o menos revolucionário, e isso foi também uma marca de “The Last of Us”, o que aqui temos é inovação de tipo incremental, que não tem nada de mal, e que no fundo eu próprio venho defendendo ao longo da última década. Porquê? Porque se trata de um blockbuster, porque é um investimento colossal que não se pode dar ao luxo de revolucionar no design. Mas também porque é uma obra, que tal como "The Last of Us", estava mais preocupada em criar uma experiência nos jogadores, do que em chamar a atenção sobre si. “Uncharted 4” é arte, mas é arte-entretenimento, é uma obra produzida com um fim concreto, produzir experiências nos jogadores, não é arte no mesmo sentido de um jogo indie, à procura de novos modelos expressivos, capazes de transformar o meio em si.

Apesar disto, o talento por detrás do design da obra demonstra um domínio absolutamente estonteante da técnica, assim como um conhecimento muito apurado do que ela pode fazer pela experiência de jogo. Deste modo o design de "Uncharted 4", pode não apresentar inovação expressiva, mas apresenta uma tal coerência, uma integração de todos os componentes que laboram para o design da obra como um todo, capaz de produzir no jogador em poucos segundos de contato com o jogo um alheamento do seu meio circundante. A tecnologia, a arte, e a história são centrais, mas é o design que une tudo isto num só objeto, que o torna uno, coerente e integrado, um verdadeiro todo, que faz o jogador sentir-se acolhido no seio do jogo, sentir-se parte do mundo virtual e interativo, e desejo de ali continuar, ou rapidamente ali regressar novamente.

Direção (narrativa e storytelling)

Quanto terminei o jogo escrevi no facebook, “Não me consigo lembrar da última vez que vi aventura e profundidade misturadas tão bem, graças ao impressionante trabalho de storytelling”. Aproveito essa frase, para elaborar sobre o que experienciei, já que essa impressão de fim de jogo tornou-se, passados dois dias de distanciamento da experiência, ainda mais verdade.

Como disse acima, o design é responsável por tudo integrar, mas em jogos profundamente narrativos e complexos como “Uncharted 4”, não chega, existe uma camada acima, que fica a cargo da direção de jogo, e que é no fundo responsável pela leitura da obra, por garantir os signos e significados, ou seja por garantir que a história que se quer contar chega aos jogadores, por entre tantos outros elementos que gritam por atenção. Ou seja, a direção balanceia o todo em busca da experiência global, mas essa experiência deve obedecer a uma ideia que se quer transmitir, normalmente uma história que se quer contar. “Uncharted 4” é exímio nisso, ou melhor a dupla Straley e Druckmann são exímios nesta arte, na capacidade de ir além do design, e criar uma verdadeira direção que garante que o todo trabalha para uma visão.

Ou seja, Straley e Druckmann pegam no melhor da linguagem audiovisual, desde os primórdios do cinema aos dias de hoje — principalmente cinematografia, colocação em cena e direção de atores — ao que juntam o melhor da linguagem interativa em termos de interação com representação, da aventura gráfica de Robinett aos walking simulators de hoje — principalmente a terceira-pessoa, o espaço virtual, e a interação por objetivos — e constroem um artefacto capaz de contar uma história a partir do melhor que a comunicação audiovisual interativa nos pode oferecer. Sempre que entramos no videojogo sentimos as amarras com a realidade a diminuir e o mundo ficcional envolver-nos, o design de jogo é tão bem entrançado com o design da narrativa, que a clássica divisão entre a resolução de problemas e o contar de histórias está praticamente ausente aqui.

História

Para terminar, não posso deixar de falar daquele que é tema principal de qualquer obra narrativa, ou seja, o que se diz, o que se conta. Para tal devemos partir de um dado concreto definido pela Naughty Dog, de que este tomo 4, seria o último, algo que é de certa maneira bem evidente ao longo de todo o jogo. O protagonista surge como alguém dotado de uma história, com três tomos passados, nunca os esquecendo para nos relembrar que é passado, e que chegou o momento de deixar para trás esse mesmo passado. Assim, o facto do protagonista, o arquétipo herói, surgir como resignado ao real, cansado da fantasia que dava corpo a aventuras em mero modo de repetição, coloca “Uncharted 4” desde logo noutro patamar, alheio ao blockbuster tipo.

Mas “Uncharted 4” vai ainda mais longe, não se limita a refletir criticamente sobre as histórias de aventuras, por meio da idade e vida do protagonista, da parecença com o target mais hard-core dos videojogos (jogadores com cerca de 35 anos), reflete e obriga a refletir o próprio jogador, sobre a sua própria vida, sobre os seus sonhos, fantasias e a contrapô-los ao real. Leva-nos de volta à infância e confronta-nos com a idade adulta, questionando-nos sobre aquilo que fomos e aquilo que somos. Seremos nós Nate, ou ainda estaremos presos à utopia de Sam?